Добро пожаловать в пустыню постидеологии

Во время моего недавнего приезда в Калифорнию я пошел с моим словенским другом, заядлым курильщиком, на вечеринку к одному профессору. Поздно вечером мой друг, совсем уж не в силах терпеть, все‑таки вежливо спросил разрешения выйти на веранду и закурить. Когда хозяин (не менее вежливо) сказал «нет», мой друг хотел было выйти на улицу и закурить там, но даже это было отвергнуто хозяином, который заявил, что публичная демонстрация курения может повредить его репутации среди соседей… Но что меня по‑настоящему удивило, так это то, что после ужина хозяин предложил нам (не такие уж) легкие наркотики, и вот с такого рода курением никаких проблем не было – как если бы наркотики не были гораздо опаснее сигарет.

Безысходность современного консюмеризма являет собой очевидный пример лакановского различия между удовольствием и наслаждением. Если «наслаждение» (jouissance) для Лакана – это смертельный избыток по отношению к удовольствию, то оно находится за пределами принципа удовольствия. Другими словами, понятие plus‑de‑jouir (прибавочное или избыточное наслаждение) – это плеоназм, поскольку наслаждение само по себе избыточно, в отличие от удовольствия, которое по определению умеренно и которое можно регулировать. Таким образом, мы имеем две крайние точки: с одной стороны – просвещенный гедонист, который тщательно рассчитывает свои удовольствия, чтобы продлить их приятность и избежать ущерба, а с другой – собственно jouisseur[33], готовый в смертельном избытке наслаждения пожертвовать своей жизнью. Или, если говорить в наших социальных терминах, с одной стороны – потребитель, рассчитывающий свои удовольствия, хорошо защищенный от всякого рода беспокойств и других угроз здоровью, а с другой стороны – наркотически зависимый человек (курильщик или кто‑то еще), стремящийся к саморазрушению. Наслаждение ничему не служит, и современному гедонистически‑утилитарному «снисходительному» обществу стоит великих усилий интегрировать этот не(под)отчетный избыток в поле (под) отчетного. В связи с этим Ли Эдельман разработал понятие гомосексуальности, которое включает в себя этику «сейчас», безусловную верность jouissance, влечению к смерти, при полном игнорировании всякой связи с будущим и включенности в практический комплекс мирских забот. Гомосексуальность, таким образом, выступает как полное принятие негативного влечения к смерти, уход из реальности в реальное «всемирной ночи». В соответствии с этим Эдельман противопоставляет радикальную этику гомосексуальности характерной для большинства людей одержимости иметь свое потомство: дети суть «патологический» момент, который привязывает нас к прагматическим соображениям и, таким образом, заставляет предать радикальную логику jouissance{38}.

|

|

|

Первый урок, который можно отсюда извлечь, состоит в том, что необходимо отбросить суждение здравого смысла, согласно которому в гедонистическо‑потребительском обществе мы все наслаждаемся: базовая стратегия просвещенного потребительского гедонизма заключается, наоборот, в лишении наслаждения его эксцессивного измерения, его тревожащей избыточности, того факта, что оно ничему не служит. Наслаждение терпят, даже побуждают к нему, но при условии, что оно является здоровым, что оно не угрожает нашей психической или биологической стабильности: шоколад – да, но обезжиренный, кока‑кола – да, но диетическая, кофе – да, но без кофеина, пиво – да, но безалкогольное, майонез – да, но без холестерина, секс – да, но безопасный… Мы тут в сфере того, что Лакан называет дискурсом Университета, противопоставляемым дискурсу Господина: Господин доходит в своем потреблении до конца, он не ограничен мелочными утилитарными соображениями (поэтому есть определенное формальное сходство между традиционным господином‑аристократом и наркотически зависимым человеком, сосредоточенным на своем смертельном наслаждении), в то время как потребительские удовольствия регулируются научным знанием, которое распространяется дискурсом университета. Обезкофеиненное наслаждение, которое мы, таким образом, получаем, есть видимость наслаждения, а не его Реальное, и именно в этом смысле Лакан говорит об имитации наслаждения в дискурсе Университета. Образцом такого дискурса могут служить многочисленные публикации в популярных журналах, которые доказывают пользу секса для здоровья: сексуальный акт подобен утренней пробежке, он укрепляет сердце, снимает напряжение, даже поцелуи благотворно влияют на здоровье{39}.

|

|

|

|

|

|

Лакан предлагает очень точное описание того, как функционируют родительские запреты: «В сущности, образ идеального Отца представляет собой фантазм невротика. По ту сторону Матери /…/ вырисовывается образ отца, который закрывает на желания глаза. Тем самым еще не открывается, правда, но уже намечается истинная функция отца, суть которой в том, чтобы объединить желание с Законом, а не противопоставить их»{40}. Запрещая сыновние выходки, отец в то же время не только втайне игнорирует и терпит их, но даже побуждает к ним. Так же ведет себя католическая церковь, которая сегодня старается не замечать педофилии. Необходимо связать эту интуицию с лакановской критикой Гегеля, который учил, что господин наслаждается, в то время как слуга работает, вынужденный отказаться от наслаждения: для Лакана, наоборот, наслаждение содержится только в том немногом, что было оставлено слуге господином, который закрывает глаза на небольшие нарушения со стороны слуги: «Наслаждение достается рабу легко, и его труд оно оставляет подневольным»{41}. Есть анекдот о Екатерине II: когда ей доложили, что за ее спиной слуги тайком воруют вино и еду, порой даже посмеиваясь над ней, она лишь улыбнулась, понимая, что бросая кусочки наслаждения, удерживает слуг в их в нынешнем положении. Фантазия слуги заключается в том, что он получает лишь кусочки наслаждения, в то время как господин наслаждается на полную – на самом же деле наслаждаться может только слуга{42}. Именно в этом смысле отец, устанавливающий запрет/закон, поддерживает желание/наслаждение: прямого доступа к наслаждению нет, поскольку само его пространство открывается пустотами внутри контролирующего взгляда отца. Негативное доказательство этой конститутивной роли Отца в выделении пространства для реально осуществимого наслаждения – это тупик современной снисходительности, когда господин/эксперт больше не запрещает наслаждение, а предписывает его («секс – хорошо для здоровья» и т. п.), тем самым в действительности его подрывая. Действительно, как сказал Фрейд в разговоре со своим близким другом Отто Бауэром, одной из ключевых фигур австрийской социал‑демократии (и братом Иды – знаменитой «Доры»[34]): «Не пытайтесь делать людей счастливыми, они не хотят счастья»{43}.

|

|

|

Кажется, есть одно (или, скорее, два) исключение(я) в этом счастливом мире здорового наслаждения: сигареты (и, в какой‑то мере, наркотики). По различным (в основном идеологическим) причинам оказалось невозможным произвести «снятие» удовольствия от курения в пользу другого, более здорового и полезного: курение остается смертельной привязанностью, и это качество затемняет все другие его характеристики (оно позволяет мне расслабиться, помогает завести дружеские связи). Ужесточение запрета на курение легко проследить по постепенным изменениям обязательных предупреждений на пачках сигарет: еще несколько лет назад мы обычно имели нейтральное экспертное заключение, вроде предупреждения Министерства здравоохранения «Курение вредит вашему здоровью». Теперь же тон становится все более агрессивным, смещаясь от дискурса Университета к прямому указанию Господина: «Курение убивает!» – ясное предупреждение, что избыточное наслаждение смертельно; кроме того, это предупреждение становится все громче, сопровождается жестокими фотографиями вскрытых легких, почерневших от смолы, и т. п.

Самый лучший показатель такого нового статуса курения – это, как обычно, Голливуд. После постепенного, начиная с конца 1950‑х годов, упразднения «Кодекса Хейса»[35], когда все табу (гомосексуальность, откровенный секс, наркотики и пр.) оказались сняты, один запрет не только сохранился, но и был заново введен как своего рода замена множеству старых ограничений: запрет на курение. В классическом голливудском кино 1930‑1940‑х годов курение на экране не только было абсолютно нормальным, но даже выступало одной из главных техник соблазнения (вспомните, как в «Иметь или не иметь» Лорин Бэколл просит закурить у Хэмфри Богарта). Сегодня если уж кто закуривает на экране, то это точно арабский террорист или какой‑нибудь другой преступник и антигерой. Рассматривается даже возможность использования цифровых технологий, чтобы стирать сигареты в старых классических фильмах. Этот новый запрет указывает на сдвиг в статусе этики: «кодекс Хейса» был сосредоточен на идеологии, на навязывании сексуальных и социальных норм, в то время как новая этика фокусирует наше внимание на здоровье: плохо то, что угрожает нашему хорошему самочувствию и благосостоянию{44}.

Здесь симптоматична двусмысленная роль электронных сигарет, функция которых – такая же, как у обессахаренного сахара. Это электронное устройство, которое имитирует курение табака, производя дымок, который при вдыхании дает те же физические ощущения, так же выглядит, а иногда даже имеет тот же вкус и то же содержание никотина, что и табачный дым, хотя и без того же запаха, и предназначен уменьшить риски для здоровья. Обычно электронные сигареты – это портативные и автономные цилиндрические устройства размером с шариковую ручку, оформленные так, что похожи на настоящие сигареты или сигары. Иногда их запрещают в самолетах, поскольку они демонстрируют поведение, отягченное зависимостью; иногда, наоборот, их продают в самолетах. Электронные сигареты трудно классифицировать и подвергнуть регулированию: являются ли они наркотиком? Или лекарством?

Но кто же этот Другой, чья «зависимость» – говоря прямо, чье выставленное на обозрение избыточное наслаждение – так сильно нас беспокоит? Это никто иной, как тот, кого в иудео‑христианской традиции называют нашим ближним. Наш ближний по определению беспокоит нас, и эти «беспокоящие действия» («harassment») – еще одно выражение, которое хотя и отсылает к определенного рода действиям, функционирует довольно двусмысленно и служит идеологической мистификации. То есть какова внутренняя логика того, что воспринимается или переживается как «сексуальное домогательство»? Это сама асимметрия соблазнения, неуравновешенность желания и его объекта. Но на каждой стадии эротических отношений дозволена лишь двухсторонняя договоренность на основе взаимного согласия. Таким образом, сексуальные отношения лишаются сексуальности и становятся «сделкой», в смысле эквивалентного рыночного обмена между равными свободными партнерами, обменивающимися продуктом «удовольствие». Теоретическим выражением этой все возрастающей значимости удовольствия был сдвиг от Фрейда/Лакана к Фуко: от сексуальности и желания к десексуализированным удовольствиям, которые наделяются стремлением дойти до крайней точки грубой реальности. Показательно для этой десексуализации секса взрывное распространение порнографии в цифровых медиа: она обещает выдавать «все больше секса», показать там все, но получается всего лишь бесконечно повторяемая пустота и псевдоудовлетворение, то есть все больше и больше грубой реальности, от ожесточенного фистинга (любимая сексуальная практика Фуко) до прямого снаффа. Единственное удовлетворение, которое можно получить от такого сведения сексуальности к гинекологической демонстрации взаимодействия половых органов – это идиотское мастурбаторное jouissance{45}.

Все возрастающее значение политкорректности и рост насилия представляют собой, таким образом, две стороны одной медали: в той степени, в какой основная задача политкорректности – сведение сексуальности к взаимному договорному соглашению, справедливо замечание Жана‑Клода Мильнера, что движение за права геев неизбежно достигает своей высшей точки в контрактах, где оговариваются крайние формы садомазохистского секса (обращение с человеком как с собакой на привязи, работорговля, пытки, вплоть до согласия на убийство){46}. В таких формах добровольного рабства рыночная свобода договора производит собственное снятие: работорговля становится предельным утверждением свободы. Это как если бы основная идея лакановской работы «Кант с де Садом» стала реальностью самым неожиданным образом.

О двух вещах можно, таким образом, говорить уверенно. Во‑первых, если бы сегодня Томасу де Квинси нужно было переписать первые строки его знаменитого эссе «Убийство как одно из изящных искусств», то он, несомненно, заменил бы в них последнее слово – «нерасторопность»: «Стоит только человеку не в меру увлечься убийством, как он очень скоро не останавливается и перед ограблением; а от грабежа недалеко до пьянства и небрежения воскресным днем, а там – всего один шаг до неучтивости и прилюдного курения»[36]. Во‑вторых, проблема, которая здесь кроется, – это любовь к ближнему, и как всегда Честертон попал тут не в бровь, а в глаз: «Библия учит нас любить наших ближних, а также любить наших врагов; возможно, потому, что это одни и те же люди». Так что же происходит, когда эти проблемные ближние наносят ответный удар?

Хотя бунты в Великобритании в августе 2011 года были вызваны странной смертью Марка Даггена, общепринято считать, что они выражают более глубокое недовольство – но какого рода недовольство? Как и у поджигателей машин в парижских пригородах в 2005 году, у британских протестующих не было никаких явных требований. Здесь очевиден контраст с массовыми студенческими демонстрациями в ноябре 2010 года, которые тоже закончились погромами: у них‑то были требования, связанные с непринятием реформы высшего образования. Именно поэтому трудно описать британские бунты в марксистских понятиях возникновения революционного субъекта; тут подходит скорее гегелевское понятие «сброда» – люди вне организованного социального пространства, не допущенные к участию в общественном производстве, способны выражать свое недовольство только в виде «иррациональных» вспышек разрушительного насилия – того, что Гегель называл «абстрактной негативностью». Может быть, именно в этом скрытая истина Гегеля, его политической мысли: чем дальше общество продвигается в создании хорошо организованного рационального государства, тем больше возвращается абстрактная негативность «иррационального» насилия.

Теологические импликации этой скрытой истины оказываются неожиданно далеко идущими: что, если конечный адресат библейской заповеди «Не убий» есть сам бог (Яхве), и мы, хрупкие люди, суть его ближние, предоставленные божественной ярости? Не встречаем ли мы часто в Ветхом Завете бога в виде мрачного чужака, грубо вламывающегося в жизни людей и сеющего разрушения? Когда Левинас писал, что первая реакция при виде ближнего – убить его, не имел ли он в виду, что она изначально отсылает к отношению людей с богом, поэтому заповедь «Не убий» – это обращенный к богу призыв контролировать свою ярость? Если иудейское решение – это мертвый бог, бог, который продолжает существовать только в качестве «мертвых букв» священных книг, Закона, нуждающегося в толковании, то вместе со смертью бога умирает именно бог реального, бог разрушительной ярости и мести. Название широко известной книги о Холокосте «Бог умер в Освенциме»[37] должно быть, таким образом, перевернуто: бог ожил в Освенциме. Вспомните историю из Талмуда о двух рабби, обсуждающих богословский вопрос; тот, что проигрывает в споре, взывает к богу, дабы тот явился и сам разрешил спор, но когда бог и правда является, другой рабби возражает, что работа творения уже давно завершена, так что богу теперь больше сказать нечего и надлежит удалиться, что тот и делает. В этом смысле Освенцим – это как если бы бог вернулся с катастрофическими последствиями. Настоящий кошмар наступает не тогда, когда мы оставлены богом, но когда бог оказывается слишком близко к нам.

Есть старая история о рабочем, заподозренном в воровстве: каждый вечер, когда он покидает фабрику, его тележка, которую он катит перед собой, тщательно досматривается. Охранник не может найти ничего. Она всегда пуста. Но в конце концов все раскрывается: то, что ворует рабочий, – это сами тележки… Охранники, занимавшиеся досмотром тележек на предмет их содержания, упускали то же самое очевидное обстоятельство, что и аналитики, рассматривавшие бунты на предмет их скрытого значения. Нам говорят, что события 1990 года, развал коммунистических режимов, означали конец идеологии: время больших идеологических проектов, реализация которых заканчивается тоталитарными катастрофами, прошло, мы вошли в новую эру прагматичной рациональной политики и т. д. Между тем если столь часто повторяемое общее место, будто мы живем в постидеологическую эпоху, имеет какой‑то смысл, то он различим здесь, в продолжающихся вспышках насилия. Нет никаких особых требований, выдвигаемых протестующими: то, что мы тут имеем – это протест нулевого уровня, насильственный протест, который не требует ничего. При взгляде на социологов, интеллектуалов, комментаторов, которые все пытались понять и помочь, возникала ирония. Они отчаянно старались перевести протесты в привычные им понятия и за этим занятием еще больше запутывали ту ключевую загадку, что задали нам протесты.

Отнести протестующих к действительно ущемленным в правах, а также фактически исключенным из общества, конечно, можно, но все же они отнюдь не умирали от голода, не были доведены до состояния голого выживания. Люди в гораздо более страшной материальной нужде, не говоря уж об условиях физического и идеологического подавления, были способны организовываться в политические силы с ясной повесткой. Факт отсутствия какой‑либо программы, таким образом, сам нуждается в интерпретации, он может многое сказать о наших политико‑идеологических затруднениях: в каком мире мы живем, который прославляет себя как общество выбора, но в котором добиваться демократического консенсуса можно только с помощью безумных выходок? То печальное обстоятельство, что оппозиция системе не может выразить себя в виде реалистичной альтернативы или хотя бы осмысленного утопического проекта, но выражается только в бессмысленных вспышках насилия, – серьезное обвинение, усугубляющее наши трудности. Чему служит столь восхваляемая свобода выбора, если единственный выбор состоит в том, чтобы играть по правилам или предаваться (само)разрушительному насилию?

Ален Бадью размышлял о том, что мы живем в социальном пространстве, которое все более воспринимается как «безмирное» («worldless»). В таком пространстве единственной формой, которую может приобретать протест, будет бессмысленное насилие. Даже нацистский антисемитизм, каким бы чудовищным он ни был, открывал мир: он описывал критическую ситуацию, утверждая, что существует враг – «еврейский заговор»; он называл цель и средства к ее достижению. Нацизм раскрыл реальность таким способом, который позволял ее субъектам получить глобальное «когнитивное картографирование», включавшее в себя место для их осмысленного личного участия. Возможно, именно здесь надо поместить одну из главных угроз капитализма: хотя он глобален и охватывает весь мир, он поддерживает в строгом смысле «безмирную» идеологическую констелляцию, лишая значительное большинство людей каких‑либо осмысленных когнитивных координат. Капитализм – это первый социально‑экономический порядок, который детотализирует значение: на уровне значения он не глобален. В конечном счете не существует глобального «капиталистического взгляда на мир», нет в собственном смысле слова «капиталистической цивилизации»: фундаментальный урок глобализации заключается в том, что капитализм может приспособиться ко всякой цивилизации, от христианской до индуистской или буддистской, от Запада до Востока. Глобальное измерение капитализма может быть сформулировано только на уровне истины‑без‑значения, как «реальное» глобального рыночного механизма.

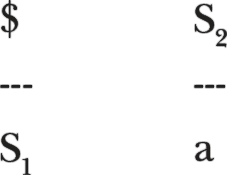

Именно поэтому и консервативная, и либеральная реакции на беспорядки в Великобритании оказались очевидно никуда не годными. Консервативная реакция была предсказуема: такому вандализму нет оправдания, надо использовать все необходимые средства для восстановления порядка, а для предотвращения дальнейших взрывов такого рода нужно отнюдь не увеличение толерантности и социальной помощи, а больше дисциплины, тяжелой работы и чувства ответственности… В этой картине произошедшего ложно не только игнорирование отчаянного социального положения, которое провоцирует многих молодых людей на такие вспышки насилия, но, что гораздо важнее, ложно и игнорирование того, в какой мере эти вспышки – подземное эхо основ самой консервативной идеологии. Когда, еще в 1990‑е годы, консерваторы запустили свою печально известную кампанию «Назад к основам!», ее непристойное дополнение было ясно указано Норманом Теббитом[38], «никогда не останавливавшимся перед выставлением напоказ грязных секретов консервативного бессознательного»{47}: «человек есть животное не только социальное, но и территориальное; частью нашей программы должно быть удовлетворение основных инстинктов трайбализма и территориальности». Именно в этом и была суть кампании «назад к основам»: заново утвердить варварские «основные инстинкты», скрытые за видимостью цивилизованного буржуазного общества. И не встречаем ли мы во вспышках насилия те же самые «базовые инстинкты» – но не низшей ущемленной в правах общественной страты, а самой господствующей идеологии глобального капитализма. Еще в 1960 году, чтобы объяснить, как «сексуальная революция» снимает традиционные препятствия на пути к свободной сексуальности, Герберт Маркузе ввел понятие «репрессивной десублимации»: человеческие влечения могут быть десублимированы, лишены одежд цивилизации, и все‑таки сохранить свой «репрессивный» характер – не тот ли это вид «репрессивной десублимации», который мы видели недавно на британских улицах? Иными словами, мы видим там вовсе не людей, низведенных до «звериной природы», а специфично историческую «звериную природу», производимую самой капиталистической идеологией, – нулевой уровень капиталистического субъекта. В XVIII семинаре (Le savoir du psychanalyste, 1970–1971», неопубл.[39]) Лакан играет с идеей особого капиталистического дискурса (или дискурса капиталиста), который таков же, как дискурс Господина, но первая пара в нем меняется местами: $ занимает место действующего лица, а господствующее означающее – место истины:

Соединительные линии остаются как в дискурсе Господина ($ – a, S1 – S2), но проходят они диагонально: в то время как действующее лицо – то же самое, что и в дискурсе Истерика, (разделенный) субъект, он адресуется не к Господину, а к прибавочному наслаждению, «продукту» капиталистической циркуляции. Как и в дискурсе Господина, «другим» тут является Знание Слуги (или, все больше, научное знание), над которым господствует подлинный Хозяин, сам капитал{48}.

Насилие в британских пригородах не может быть, таким образом, списано на проблемы бедности и отсутствие социальных перспектив – к этому следует добавить разрушение семейных и других социальных связей, а также захваченность индивидов тем, что поздний Лакан окрестил с помощью неологизма «les lathouses» – потребительские объекты‑гаджеты, которые притягивают либидо своим обещанием избыточного удовольствия, но в действительности воспроизводят лишь саму нехватку. Именно так психоанализ подходит к либидинально‑субъективному влиянию новых технологических продуктов: «технология выступает катализатором, она расширяет и усиливает нечто, что уже есть»{49} – в этом случае, фантазматический виртуальный факт вроде частичного объекта. И, конечно, это меняет всю ситуацию: как только фантазия реализована, как только фантазматический объект непосредственно появляется в реальности, реальность перестает быть той же, что раньше. Посмотрите на индустрию секс‑гаджетов: сегодня можно найти на рынке так называемый «Блок тренировки жизненных сил» – устройство для мастурбации, похожее на карманный фонарик (так что, если мы его носим с собой, оно нам не мешает): вы вставляете член в состоянии эрекции в отверстие наверху и двигаете устройством вверх‑вниз до полного удовлетворения… Продукт выпускается в различных цветах, размерах и формах, которые имитируют все три основных отверстия для сексуального проникновения (рот, вагину и анус). Что в данном случае покупается – это взятый отдельно частичный объект (эрогенная зона), без неудобного дополнительного груза целой личности. Фантазия (сведения сексуального партнера к частичному объекту) здесь непосредственно реализована, и это меняет всю либидинальную экономику сексуальных отношений. Что же касается формы субъективности, которая подходит под такую ситуацию, то тут надо начать с «Чужеземца», знаменитого стихотворения в прозе Шарля Бодлера:

«– Что любишь ты больше всего на свете, чужеземец, скажи, – отца, мать, сестру, брата?

– У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.

– Друзей?

– Вы произнесли слово, смысл которого до сего дня остается мне неизвестным.

– Родину?

– Я не знаю, на какой широте она расположена.

– А красоту?

– Я полюбил бы ее охотно, – божественную и бессмертную.

– Может быть, золото?

– Я ненавижу его, как вы ненавидите Бога.

– Что же любишь ты, странный чужеземец?

– Я люблю облака… облака, что плывут там, в вышине… дивные облака!»[40]

Не являет ли собой этот «странный человек» портрет фанатичного поклонника интернета? Он одинок перед экраном, у него нет ни отца, ни матери, ни страны, ни бога: все, что ему нужно, – это цифровое облако, к которому подключено его интернет‑устройство. В конечном итоге такая ситуация приводит, конечно, к тому, что сам субъект превращается в «облако в штанах», избегающее сексуального контакта как слишком вторгающегося в его личную сферу. В 1915 году Владимир Маяковский вошел в купе поезда и обнаружил, что его единственным спутником была молодая женщина. Чтобы избавить ее от замешательства, Маяковский представился, сказав: «Я не мужчина, а облако в штанах». Как только слова слетели с его губ, он понял, что это превосходная фраза для поэмы, и продолжил ее, написав свой первый шедевр, «Облако в штанах»{50}:

«Хотите – буду безукоризненно нежный,

не мужчина, а – облако в штанах!»

Как, однако, такое «облако в штанах» вступает в половые отношения? Рекламная вставка в Hemispheres (журнале United Airlines) начинается со слов: «Возможно, пришла пора профессиональной поддержки ваших свиданий?» И дальше: «Аутсорсинг стал обычным делом для решения многих задач в нашей жизни, так почему же не использовать профессиональную помощь, чтобы найти кого‑то особого? Мы специалисты в вопросах сватовства – это то, что мы делаем изо дня в день»{51}. Почему же не пойти до конца в этом направлении и после аутсорсинга ручного труда (и значительной доли вредных выбросов) в страны Третьего мира, после аутсорсинга (большинства) пыток диктаторским режимам (где соответствующие сотрудники, возможно, прошли подготовку у специалистов из США или Китая), после аутсорсинга нашей политической жизни административным экспертам (которые, очевидным образом, все менее и менее справляются со своими задачами – посмотрите на дебилов, которые соревнуются во время праймериз Республиканской партии), не подумать ли нам об аутсорсинге самой нашей сексуальной жизни? Зачем взваливать на самого себя заботу соблазнения со всеми потенциально неудобными ситуациями? После того как я и некая дама согласились иметь секс, каждый из нас указывает на молодого дублера, и, пока эта парочка занимается любовью (или, точнее, пока мы вдвоем занимаемся любовью посредством этих дублеров), мы можем спокойно выпить и побеседовать, а потом разойтись по своим углам, чтобы отдохнуть или почитать хорошую книгу. После такой дистанцированности от всего единственным способом восстановить связь с реальностью будет, конечно, грубое насилие.

Между тем, не менее предсказуемо, левые либералы прилепились к своей мантре о заброшенных социальных программах и мерах по интеграции, мол, из‑за этого молодое поколение иммигрантов оказалось лишено ясных экономических и социальных перспектив. Не удивительно, что вспышки насилия стали для них единственным способом выразить недовольство. Вместо того чтобы предаваться фантазиям об отмщении, нам следует попытаться понять глубинные причины вспышек насилия: можем ли мы себе представить, что значит быть молодым человеком в бедных и расово смешанных пригородах, заведомо подозреваемым и изводимым полицией, живущим в крайней бедности и в разрушенной семье, будучи не только безработным, но часто и нетрудоспособным, без надежды на будущее? В тот момент, когда мы понимаем все это, для нас становятся ясны причины, по которым люди вышли на улицы… Проблема с этим пониманием в том, что оно просто перечисляет объективные условия бунта, не учитывая его субъективное измерение: бунт имеет своей целью субъективное высказывание – без колебаний заявить о своем отношении к объективным условиям, субъективизировать их. Мы живем, однако, в эпоху цинизма, когда легко представить себе пойманного за грабежом и поджогом магазина участника протестов, который в ответ на требование объяснить причины его насильственного поведения вдруг начнет говорить как социальный работник, социолог или социальный психолог. Он назовет сокращенную социальную мобильность, отсутствие безопасности, недостаточный авторитет отца, нехватку материнской любви в раннем детстве – он знает, что он делает, но тем не менее делает это как в знаменитой песне «Ну, офицер Крапке» из «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна (на слова Стивена Сондхайма), где есть слова: «Преступность несовершеннолетних – чисто общественный недуг»:

«В семье не знать любви и ласки – что за дела?

Нет, мы – не подонки:

К нам ключ подбери –

Мы, в глубине души, добры!

Бьет мамку папка‑бяка,

Мать – мучает меня.

Дед – старый «коммуняка»,

В запое – вся родня.

Сестра моя – с усами,

Мой братец – «голубой».

Кем же мог я стать в семье такой?

/…/

Тюрьмой парнишку от недуга вылечить нельзя.

Зло пошутил с ним общественный строй:

Стал он – «общественно больной»!

/…/

Мне вкалывать велят!

Ведь стать могу – поправьте –

Никчемным, на мой взгляд!

Нет, я не враг народа,

Я просто – враг труда»[41].

Они не просто социальная болезнь, ведь они сами заявляют, что являются таковой, иронически выставляя различные объяснения своих жизненных трудностей (как их дают социальный работник, психолог, судья). Следовательно, бессмысленно взвешивать, какая из двух реакций на бунты хуже, консервативная или либеральная: как сказал бы Сталин, они обе хуже, и это относится также к предостережению, высказанному обеими сторонами, по поводу того, что реальная опасность таких вспышек насилия кроется во вполне предсказуемой реакции «молчащего большинства». Эта реакция (которую никак нельзя отбросить как просто «реакционную») уже проявилась под видом своего рода «племенной» активности: внезапный рост формируемых местными сообществами (турецкими, Карибскими, сикхскими) организаций самообороны, сформировавших собственные охранные подразделения для защиты приобретенной тяжелым трудом собственности. Соответственно, тут надо отбросить выбор – какую сторону занять в этом конфликте: защищают ли мелкие лавочники мелкую буржуазию от подлинного, пусть и насильственного, протеста против системы, или же защитники представляют собой подлинный рабочий класс, выступивший против сил социальной дезинтеграции? Насилие протестующих было в основном направлено против своих же. Сожженные автомобили и разграбленные магазины были не в соседних богатых районах: это все приобрела тяжелым трудом та самая страта, из которой происходят сами протестующие. Горькая правда ситуации состоит в этом конфликте между двумя полюсами ущемленных в правах людей: между теми, у кого все же получается крутиться в рамках существующей системы, и теми, кто слишком разочарован, чтобы продолжать делать это, и способен только наносить удары по другому полюсу своего собственного сообщества. Конфликт, из которого возникают бунты, таким образом, – это не просто конфликт между частями общества; это, в своей крайней форме, конфликт между не‑обществом и обществом, между теми, кому есть чего терять, и теми, кому терять нечего, между теми, кто чем‑то рискует в своем мире, и теми, кому нечем рисковать. Но что подтолкнуло протестующих к такого рода насилию? Зигмунд Бауман был прав, когда говорил о бунтах как действиях «ущербных и деградированных потребителей»: в большей степени, чем что‑либо еще, бунты представляли собой потребительский карнавал разрушения, насильственно отыгрываемое потребительское желание, когда оно не в состоянии реализовать себя «обычным» способом (с помощью шопинга). Как таковые, бунты, конечно, содержат также долю подлинного протеста, своего рода иронический ответ потребительской идеологии, которой бомбардируют нас в повседневной жизни: «Вы призываете потреблять и в то же время лишаете нас возможности делать это нормально – раз так, мы будем делать это единственно доступным для нас путем!» Таким образом, бунты своеобразно выставляют истину «постидеологического общества», болезненно‑осязаемо демонстрируя материальную силу идеологии. Проблема с бунтами – не в насилии как таковом, но в том факте, что это насилие не является подлинно самоутверждающимся – Ницше назвал бы его реактивным, не активным, это бессильная злоба и отчаяние, замаскированные под демонстрацию силы, это зависть под маской торжествующего карнавала).

Опасность состоит в том, что пустота здесь может быть заполнена религией, которая тут же найдет во всем смысл. То есть бунты необходимо поставить в один ряд с другим типом насилия, которое либеральное большинство сегодня воспринимает как угрозу нашему образу жизни: прямые атаки террористов и подрывы смертников. В обоих случаях насилие и контрнасилие завязаны в смертельный порочный круг – и то и другое порождают те же самые силы, которые они надеются победить. В обоих случаях мы имеем дело со слепыми passages a l'acte[42], когда насилие является имплицитным признанием в бессилии. Различие в том, что по сравнению со вспышками насилия в Париже или в Великобритании, которые были протестами «нулевого уровня» – вспышками насилия, произведенными без всяких требований, – террористические атаки совершаются от лица абсолютного Смысла, обеспечиваемого религией.

Но, возможно, арабские восстания дали пример коллективного акта сопротивления, которому удается избежать ложной альтернативы саморазрушительного насилия и религиозного фундаментализма?

Арабские времена года

Объект номер РО 24.1999 в Музее исламского искусства в Дохе представляет собой простое круглое глиняное блюдо X века из Ирана или Центральной Азии (Нишапура или Самарканда) диаметром 43 см, украшенное черной надписью на гладком белом фоне, которая содержит пословицу, приписываемую Яхья ибн Зияду[43]: «Безумен тот, кто упускает свой случай и потом корит судьбу». Такие блюда делались специально для того, чтобы ученые мужи за трапезой или после нее могли сделать их предметом достойной беседы – старого забытого искусства, последним великим мастером которого был, возможно, Иммануил Кант. Это практика, чуждая нашим временам фастфуда, когда нам знакомы только деловые встречи (с деловыми завтраками и «бизнес‑ланчами»), а не трапезы‑размышления.

Кроме этого, такое включение блюда (произведения искусства) в его среду (трапезу) вообще характерно для мусульманского искусства, в отличие от стандартной европейской практики изолирования художественного объекта в сакральном пространстве его экспонирования, где он изымается из повседневного обихода (именно поэтому для Дюшана писсуар делается произведением искусства в тот самый момент, когда он выставлен в художественной галерее). Бэй Юймин[44], спроектировавший здание Музея исламского искусства, понял эту особенность: сражаясь с базовыми принципами архитектурного дизайна, он понял, что вместо того, чтобы рассматривать игру солнца и тени как мешающий фактор, необходимо ее интегрировать в проект. Если мы представим себе Музей исламского искусства просто как здание и абстрагируемся от того, как игра света и тени воздействует на наше восприятие, мы получим неполный объект – линия, которая отделяет ослепительные солнечные лучи от частей, остающихся в тени, представляет собой составную часть здания. И то же самое касается нашего блюда: чтобы полностью понять его как произведение искусства, надо поместить его в сам процесс еды.

Способ, с помощью которого люди, евшие с этого блюда, знакомились с начертанным на нем послании, соответствовал определенному временному ритму: надпись постепенно открывается по мере того, как еда на блюде исчезает. Здесь, однако, задействован и более сложный прием: когда еда подается и блюдо наполнено, начертанную по его краям пословицу уже можно прочитать; что же открывается постепенно – это нарисованная посередине линия, образующая круг, но с петлями по четырем сторонам. Видимо, это символ цикличности жизни, подобный известному изображению змеи, поедающей собственный хвост. Но является ли «великий круговорот жизни» окончательным посланием этого блюда? Что, если центральный рисунок, скорее, своего рода пустой символ, претендующий на то, чтобы открыть нам последнюю глубокую истину, но в действительности подсовывающий лишь банальность, столь обычную для псевдомудрых высказываний?

Иначе говоря, не является ли циклическое изображение в центре своего рода глубокой тавтологией (типа «жизнь есть жизнь», «все рожденное умрет» и т. п.), которая просто маскирует под видом проникновенной мудрости наше простое замешательство? Такие фразы мы обычно используем тогда, когда не знаем, что сказать, но тем не менее хотим выглядеть умными. Наилучший пример банальности этого рода истин – пригодность пословиц на все случаи жизни: что бы ни случилось, пословица к произошедшему подберется непременно. Если некто сильно рискует и добивается успеха, вы можете сказать что‑то типа «Кто смел, тот и съел»; если же он терпит неудачу, то вы скажете, например: «Не писай против ветра» или «Тот, кто высоко взлетает, тот низко падает», и снова это покажется очень глубокой мыслью. Другое доказательство пустоты этих нравоучительных мудростей в том, что не важно, как вы их повернете, опровергнете ли вы их или нет, результат все равно будет выглядеть очень глубокомысленно. «Не давай себя увлечь бренности земной жизни и ее удовольствиям, подумай о вечности как о единственно истинной жизни!» звучит глубоко, но не хуже звучит и «Не пытайся схватить радугу вечности, наслаждайся земной жизнью – она единственная, что у нас есть!» А как насчет: «Мудрый человек жизни земной и преходящей вечность не противопоставляет, он способен увидеть лучи сияния вечности и в самой нашей обычной жизни!» Или, еще: «Мудрый человек принимает тот разрыв, что отделяет нашу земную жизнь от вечной, он знает, что мы, смертные, не можем соединить эти два измерения – лишь богу по силам это!» Ох уж эта мудрость…

Тем не менее пословица, написанная по краю блюда и приписываемая Яхья ибн Зияду, как раз не относится к такого рода мудрости. «Безумен тот, кто упускает свой случай, и потом корит судьбу». Давайте перевернем ее: «Безумен тот, кто, упустив свой случай, не видит, что его неудача была определена судьбой». Такая истина – просто религиозное общее место, которое сообщает нам, что на самом деле нельзя ухватить случай, что на самом деле все контролируется непостижимой судьбой. Но пословица на блюде, если прочитать ее внимательно, вовсе не утверждает противоположного этой банальности, ее послание не просто «Нет судьбы, все дело случая». В чем же ее послание? Давайте вернемся к временному измерению использования блюда. Когда в начале трапезы участники застолья первый раз замечают надпись по краю полного блюда, они не обращают на нее внимания как на нравоучение об удаче и приспособленческой способности ухватиться за нее, они ожидают увидеть подлинное послание под грудой еды. Однако, когда блюдо становится пустым, они видят, что подлинное скрытое послание – банальность, и понимают, что упустили истину в первом послании, так что возвращаются к нему, читают снова, и только тогда до них доходит, что дело тут не в судьбе и случае, а речь идет о чем‑то гораздо более сложном и интересном: каким образом может быть в их власти выбирать свою судьбу?

В пригороде Дохи есть лагерь для рабочих‑иммигрантов; среди них последние в социальной иерархии – выходцы из Непала. Им позволено посещать центр города только по пятницам; тем не менее по пятницам же не разрешено заходить в торговые центры холостым мужчинам, и официально этот запрет объясняется желанием сохранять в торговых центрах семейный дух. Но это, конечно, лишь оправдание, настоящая причина заключается в том, чтобы запретить рабочим‑иммигрантам смешиваться с более состоятельными покупателями. Рабочие‑иммигранты в Катаре живут без семей, им не разрешается или они не могут себе позволить привезти их с собой. Давайте теперь спустимся с археологических и историко‑художественных высот в сегодняшнюю обычную жизнь, давайте представим себе группу бедных непальских рабочих, отдыхающих на траве к югу от центрального базара в Дохе в пятничный день и вкушающих скромную еду из хумуса и хлеба, разложенную на нашем блюде, которое постепенно пустеет, так что становятся видны слова Яхья ибн Зияда, и тогда начинается разговор. Один из рабочих говорит: «А что, если это применимо к нам? Что, если мы вовсе не обречены жить тут как парии? Что, если, вместо того, чтобы жаловаться на судьбу, мы должны ухватить наш шанс и изменить эту судьбу?»

Такой радикально‑освободительный потенциал ислама – вовсе не выдумка. Его можно обнаружить в самом неожиданном месте – в Гаитянской революции, поистине «определяющем моменте в мировой истории»{52}. Случай Гаити с самого начала был исключением, со времени революционной борьбы против рабства, которая завершилась обретением независимости в 1804 году: «Только на Гаити декларация человеческой свободы соответствовала своему универсальному замыслу. Только на Гаити эта декларация проводилась в жизнь любой ценой, несмотря на общественный строй и экономическую логику текущего момента». Поэтому «во всей современной истории не было ни одного события, которое представляло бы большую угрозу господствующему глобальному порядку вещей». Мало кому известно, что одним из организаторов восстания на Гаити был черный раб‑проповедник, известный как «Джон Человек Книги» («Bookman») – имя указывало на его грамотность, но, как ни удивительно, под «книгой» подразумевалась вовсе не Библия, а Коран! Это заставляет вспомнить великую традицию милленаристских «коммунистических» восстаний в исламе, в особенности «карматскую республику» и восстание зинджей. Карматы были милленаристской исмаилитской группой с центром в восточной Аравии (современный Бахрейн), где они создали утопическую республику в 899 году. Их часто осуждают за то, что они спровоцировали «столетие терроризма»: во время хаджа 930 года они захватили и увезли из Мекки черный камень – поступок, который должен был означать, что век любви уже наступил, так что больше не нужно подчиняться Закону. Целью карматов было построить общество, основанное на разуме и равенстве. Государство управлялось советом шести, глава которого был первым среди равных. Вся собственность внутри сообщества распределялась поровну среди всех, к этому сообществу принадлежащих. Хотя карматы были организованы в эзотерическое общество, оно не было тайным: всякая деятельность была публичной, сведения о ней открыто распространялись. Росту сообщества способствовало восстание рабов в Басре, нарушившее управление страной из Багдада. В этом «восстании зинджей», продолжавшемся в течение пятнадцати лет (869–883), участвовало более полумиллиона рабов, завезенных в этот регион со всех концов мусульманской империи. Их лидер, Али ибн Мухаммад, был черным рабом, которого шокировал вид страданий рабов в болотах вокруг Басры; он начал расспрашивать об условиях их труда и рационе питания. Он заявил, что является потомком халифа Али ибн Абу Талиба; когда его претензия на такое происхождение не была принята, он начал проповедовать радикально уравнительное учение, согласно которому править должны наиболее сведущие люди, даже если они по происхождению абиссинские рабы. Не удивительно, опять же, что официальные историки (такие как Аль‑Табари и Аль‑Масуди) отмечали лишь «порочный и жестокий» характер восстания.

И почему бы нам не сделать шаг дальше и – вернувшись к непальским рабочим – не представить себе женщину (также рабочую‑иммигрантку, занимающуюся, скажем, уборкой комнат в гостинице), которая подает им еду на нашем блюде? Тот факт, что именно женщина приносит им не только пищу для еды, но и пищу для размышления (то есть содержащееся в блюде послание) и нахождения истины, тоже имеет особое значение применительно к роли женщин в исламе. Ведь Мухаммед поначалу переживал откровение как поэтические галлюцинации, и его непосредственной реакцией на них было: «Никто из божьих созданий не отвратителен теперь для меня более, чем восторженный поэт или одержимый человек». Первым человеком, который спас его от этой невыносимой неопределенности, а также от роли социального парии, деревенского дурачка, кто стал первым верующим в его послание, первым мусульманином, – была Хадия, женщина.

Это возвращает нас к женщине, которая подает еду на блюде нашим рабочим‑иммигрантам. Что, если она мудро выбрала это блюдо, чтобы напомнить мужчинам об истине, что ее собственное подчинение мужчинам – также не судьба, или, скорее, что это судьба, которую можно изменить? Мы можем увидеть, каким образом ислам, который изображается в западной прессе не самым лучшим образом именно из‑за отношения к женщинам, на самом деле скрывает в себе под патриархальной поверхностностью самые разные потенциалы.

Получается, вот каково в итоге послание объекта за номером 24.1999 из собрания Музея исламского искусства: если мы любим противопоставлять Восток и Запад как судьбу и свободу, ислам выступает в качестве третьей позиции, которая подрывает эту бинарную оппозицию – ни подчинение слепой судьбе, ни свобода делать что захочется, которые в обоих случаях подразумевают абстрактное внешнее противопоставление между двумя понятиями. Вместо этого – более глубокая свобода решать («выбирать») нашу судьбу. И события 2011 года на Ближнем Востоке в полной мере показывают, что это наследие сохраняется и живет: чтобы найти «хороший» ислам вовсе не обязательно забираться так далеко, как события X века, все происходит прямо здесь, перед нашими глазами.

Когда авторитарный режим приближается к своему завершающему кризису, в своем распаде он, как правило, проходит два этапа. Перед тем как происходит собственно его крушение, сначала загадочным образом что‑то обрывается: люди вдруг узнают, что игре конец, они просто больше не боятся. Дело не только в том, что режим теряет свою легитимность и сами меры по осуществлению власти начинают восприниматься как беспомощные панические реакции. В «Шахиншахе», классическом описании событий Иранской революции, Рышард Капущинский точно отметил момент этого разрыва: на тегеранском перекрестке один‑единственный демонстрант остался стоять, несмотря на крик полицейского, и тогда полицейский, не зная, что делать, просто отошел в сторону. Через пару часов весь Тегеран знал об этом происшествии, и хотя уличные сражения продолжались еще недели, каждый понимал, что игре конец. Не происходило ли нечто подобное после того, как Мусави проиграл Ахмадинежаду сфальсифицированные выборы в 2009 году?

Существует много версий недавних тегеранских событий. Некоторые видели в протестах кульминацию прозападного «движения реформ», схожего с «оранжевыми» революциями на Украине, в Грузии и т. д. – светскую реакцию по отношению к революции Хомейни. Они поддерживали эти протесты как первый шаг к новому либерально‑демократическому светскому Ирану, освобожденному от исламского фундаментализма. Им возражали скептики, утверждавшие, что Ахмадинежад действительно победил: он был голосом большинства, в то время как поддержка Мусави исходила от среднего класса и иранской золотой молодежи. Мол, давайте оставим иллюзии и признаем тот факт, что в лице Ахмадинежада Иран получил такого президента, которого он заслуживает. Были еще те, кто сомневался в Мусави из‑за его принадлежности к религиозному истеблишменту, с сугубо косметическими отличиями от Ахмадинежада: Мусави тоже собирался продолжать программу развития атомной энергетики, он был против признания Израиля, плюс в свое время он пользовался полной поддержкой Хомейни, когда был премьер‑министром в годы войны с Ираком, и именно тогда демократия была раздавлена…

Наконец, из всех высказывавшихся об иранских протестах наиболее рассерженными были левацки настроенные поклонники Ахмадинежада: для них в действительности речь шла о независимости Ирана. Ахмадинежад победил, потому что стоял за независимость страны. Он боролся с коррумпированностью элиты и использовал нефтяное богатство для увеличения доходов бедного большинства населения. Это, говорили нам, – подлинный Ахмадинежад, которого западные медиа скрывают за образом отрицающего Холокост фанатика. Согласно этой трактовке происходившее в Иране было в действительности повторением событий 1953 года, смещения премьер‑министра Мохаммеда Мосаддыка, – на этот раз профинансированная Западом попытка смещения законно избранного президента. Такой взгляд на события не только игнорирует тот факт, что высокая избирательная активность – 85 % вместо обычных 55 % – может быть объяснена только как протестное голосование, он также обнаруживает неспособность увидеть подлинное проявление народной воли. Снисходительно предполагают, что для отсталых иранцев Ахмадинежад достаточно хорош – они там еще недостаточно повзрослели, чтобы ими правили светские левые.

Противопоставленные друг другу, все эти версии располагают иранские протесты на оси «исламские сторонники жесткой линии» против «прозападных либеральных реформаторов». Именно поэтому оказывается так трудно определить место Мусави: то ли он поддерживаемый Западом реформатор, который хочет большей личной свободы и рыночной экономики, то ли он член клерикального истеблишмента, возможная победа которого не повлияет сколько‑нибудь серьезно на характер режима? Такие резкие колебания показывают, что они все упускают подлинную природу протестов.

Зеленый цвет, который избрали для себя сторонники Мусави, крики «Аллах акбар!», звучавшие с тегеранских крыш в вечерней темноте, ясно указывали на то, что они рассматривали свою активность как повторение революции Хомейни 1979 года, как возврат к ее началам, преодоление последующего искажения революции. Этот возврат к началам касался не только программ, он в гораздо большей степени затрагивал сам характер активности толп: эмоциональное единство народа, его всеохватная солидарность, творческая самоорганизация, импровизация способов выражения протеста, уникальная смесь спонтанности и дисциплины, как во время грозного марша многих тысяч людей в полнейшем молчании. Мы имели дело с подлинным народным восстанием разочарованных сторонников революции Хомейни.

Именно поэтому необходимо сопоставить события в Иране с американским вторжением в Ирак: Иран представляет собой случай подлинного утверждения народной воли, в отличие от навязанной с помощью иностранной силы демократии в Ираке. Иными словами, Иран показывает, как это должно было быть сделано в Ираке. И именно поэтому события в Иране могут быть прочитаны как комментарий к плоской речи Обамы в Каире в 2009 году, где акцент был сделан на диалоге религий: нет, нам не нужен диалог религий (или цивилизаций), нам нужны связи солидарности между теми, кто борется за справедливость в мусульманских странах, и теми, кто участвует в той же самой борьбе по всему миру. Иными словами, нам нужна политизация, которая усиливает борьбу здесь, там и повсеместно.

Понимая это, мы можем сделать два вывода. Во‑первых, Ахмадинежад – вовсе не герой мусульманской бедноты, а настоящий коррумпированный исламо‑фашистский популист, своего рода иранский Берлускони, чья смесь клоунады и жестокой силовой политики вызывает беспокойство даже большинства аятолл. Его демагогическая раздача крох бедноте не должна нас обманывать: за ним стоят не только полицейские органы и весьма вестернизированный PR‑аппарат, но также и сильный новый класс богатых людей – результат коррумпированности режима (иранские Стражи революции – это вовсе не рабочее ополчение, а мегакорпорация, важнейшее сосредоточение богатства в стране).

Во‑вторых, необходимо провести четкое различие между двумя основными кандидатами, противостоявшими Ахмадинежаду, Мехди Карруби и Мир‑Хосейном Мусави. Карруби – действительно сторонник реформ, по сути предлагающий иранскую версию политики идентичности, обещая поддержку самым разным группам. Мусави же – нечто совсем иное: его имя означает настоящие возрождение народной мечты, которая некогда была в основе революции Хомейни. Даже если эта мечта была утопией, в ней надо признать подлинно революционную утопию. Это означает, что революция 1979 года не может быть сведена к захвату власти сторонниками жесткого исламистского курса – в ней было гораздо больше. Самая пора вспомнить необычайный подъем первого года после революции, с захватывающим дух взрывом политического и социального изобретательства, с организационными экспериментами и спорами среди студентов и простых людей. Тот факт, что это самое изобретательство позднее должно было быть задушено, показывает, что иранская революция была подлинным политическим событием, моментом открытия, освободившим небывалую силу социальных преобразований, моментом, когда «все казалось возможным». За этим последовало постепенное замыкание посредством захвата политического контроля религиозным истеблишментом. Как сказал бы Фрейд, сегодняшнее протестное движение – это возвращение того, что было «вытеснено» во время иранской революции.

Постепенно те, кто сейчас находится у власти, смогли остановить народный подъем. Тем не менее режим сейчас уже не тот, что был раньше, теперь это лишь еще один коррумпированный авторитарный режим среди многих. Аятолла Хоменеи потерял все, что оставалось у него от статуса главного духовного лидера, находящегося над дракой за власть, и предстал перед всеми тем, кто он есть – просто еще одним политиком‑оппортунистом. Тем не менее несмотря на этот (временный) исход событий, жизненно важно помнить, что мы были свидетелями великого освободительного события, которое не вписывается в рамки борьбы между прозападными либералами и антизападными фундаменталистами. Если циничный прагматизм заставит нас потерять способность распознавать в событиях их освободительное измерение, тогда мы на Западе действительно войдем в постдемократическую эпоху, чтобы готовиться к собственным ахмадинежадам.

Что занялось в Иране, вспыхнуло так называемой арабской весной, кульминацией которой стали события в Египте. В своем «Споре факультетов», написанном в середине 1790‑х годов, Иммануил Кант поставил прямой, но трудный вопрос: есть ли подлинный прогресс в истории? Он имел в виду этический прогресс свободы, а не только материальное развитие. Кант соглашался, что современная история очень запутана и не допускает какого‑либо ясного доказательства: тут для примера достаточно вспомнить о том, что XX век принес людям беспрецедентную демократию и благосостояние, но одновременно Холокост и ГУЛАГ… Тем не менее Кант приходит к выводу, что хотя прогресс и не может быть доказан, мы можем различить признаки того, что он возможен. Кант интерпретировал Французскую революцию именно как такой знак, который указывал на возможность свободы: доселе невозможное случилось, целый народ бесстрашно отстоял свою свободу и равенство. Для Канта гораздо важнее кровавых столкновений на улицах Парижа был тот энтузиазм, который вызвали события во Франции у симпатизирующих им наблюдателей по всей Европе (но также и на Гаити!): «Революция духовно богатого народа, происходящая в эти дни на наших глазах, победит ли она или потерпит поражение, будет ли она полна горем и зверствами /…/, – эта революция, говорю я, находит в сердцах всех зрителей (не вовлеченных в эту игру) равный их сокровенному желанию отклик, граничащий с энтузиазмом, уже одно выражение которого связано с опасностью и который не может иметь никакой другой причины, кроме морального начала в человечестве»{53}.

Не подходят ли эти слова в точности к египетскому восстанию против режима Мубарака? Французская революция была для Канта знаком истории в тройном смысле: «signum rememorativum, demonstrativum, prognosticum»[45]. Египетское восстание, таким образом, – это знак в котором отражается память о долгом прошлом авторитарного подавления и о борьбе с ним; это событие, которое демонстрирует возможность перемен сейчас; это надежда на будущие достижения. Какими бы ни были наши сомнения, страхи и компромиссы, в момент энтузиазма каждый из нас был свободен и разделял всеобщую свободу человечества. Весь скептицизм, который за закрытыми дверями демонстрировали даже многие обеспокоенные сторонники прогресса, оказался ошибочным. Нельзя не отметить «чудесный» характер событий в Египте: случилось то, что мало кто предсказывал, вопреки мнению экспертов, как будто восстание было следствием не социальных причин, а вмешательства в историю некой внешней силы, силы, которую мы можем назвать, вслед за Платоном, вечной идеей свободы, справедливости и достоинства.

Восстание было всеобщим: сразу для каждого из нас оказалось возможным идентифицировать себя с ним, узнать его суть, без всякой потребности в культурологическом анализе характерных особенностей египетского общества. В отличие от иранской революции 1979 года (где левым пришлось контрабандой протаскивать свои идеи в ситуации преобладания исламистов), здесь, очевидно, была ситуация всеобщего светского стремления к свободе и справедливости, так что «Братьям‑мусульманам» самим пришлось принять этот язык светских требований. Наиболее прекрасным был момент, когда мусульмане и копты стали вместе молиться на площади Тахрир, распевая «Мы едины!», и таким образом они дали лучший ответ межконфессиональному насилию. Те неоконсерваторы, что критикуют мультикультурализм от имени всеобщих ценностей свободы и демократии, столкнулись здесь с моментом истины: вы хотите всеобщей свободы и демократии? Это именно то, что требуют люди в Египте. Так почему вы обеспокоенны? Не потому ли, что протестующие в Египте упоминают в одном ряду со свободой и достоинством также социальную и экономическую справедливость, а не только рыночную свободу?

Насилие протестующих было сугубо символическим, актом радикального и коллективного гражданского неповиновения: они приостановили действенность авторитета государства – это было не просто внутренним освобождением, но и социальным актом разрыва цепей «servitude volontaire»[46]. Физическим насилием занимались нанятые Мубараком головорезы, въехавшие на площадь Тахрир на лошадях и верблюдах и начавшие без разбору избивать протестантов; самое большее, что делали протестующие, – это защищали самих себя. Участники протеста хотя и были готовы сражаться, но их целью были не убийства. Они хотели ухода Мубарака, чтобы он покинул и свой пост, и страну, и тем самым открыл бы пространство для свободы в Египте – свободы, из которой никто не будет исключен: протестанты обращались к военным и даже к ненавистной полиции со словами не «Смерть вам!», а «Мы – братья! Присоединяйтесь к нам!» Эта последняя черта ясно отличает освободительную демонстрацию от правой популистской: хотя мобилизация правых и провозглашает органическое единение Народа, это единение поддерживается призывом уничтожить определенного врага (евреев, предателей и т. n.){54}. Борьба на изнеможение, которая продолжается Египте, – это не конфликт разных видений будущего, а конфликт между видением свободы и слепым желанием цепляться за власть, задушить волю к свободе, для чего все средства хороши: террор, нехватка продовольствия, просто усталость, подкуп повышенными зарплатами.

Когда президент Обама приветствовал восстание как законное выражение мнения, которое заслуживает признания со стороны правительства, замешательство было полным: толпы народа в Каире и Александрии не хотели, чтобы правительство признало их требования, они отрицали саму законность этого правительства. Они не хотели режим Мубарака как партнера по диалогу, им нужно было, чтобы Мубарак ушел. Они хотели не только нового правительства, которое будет слышать их мнение, они хотели переделать все государство. Они выражали не мнение, а истину ситуации в Египте. Мубарак понял это намного лучше Обамы: тут нет места компромиссу – либо все здание власти Мубарака рухнет, либо восстание будет нейтрализовано системой и предано.

А как насчет возникшего опасения, что если Мубарак падет, то новое правительство будет более враждебным по отношению к Израилю? Если новое правительство будет выражать настроение народа, который с гордостью радуется своей свободе, то тогда бояться нечего: антисемитизм может произрастать только в условиях отчаяния и подавления. Продолжающееся восстание, таким образом, дает уникальный шанс ослабить антисемитизм – если Израиль перестанет полагаться на арабских тиранов, которых ненавидит собственный народ. Репортаж CNN из одной египетской провинции показал, как правительство распространяет там слухи, будто это евреи подослали организаторов протестов и иностранных журналистов, дабы ослабить Египет, – это к вопросу о Мубараке как друге евреев…

Очень иронично выглядело беспокойство Запада по поводу того, что переход власти должен произойти «законным» способом – как если бы в Египте до сего дня правил закон! Мы разве уже забыли о постоянном чрезвычайном положении в Египте, введенном режимом Мубарака и действовавшем на протяжении многих лет? Правление закона – это то, что сам же Мубарак и отменил, удерживая страну в состоянии политической неподвижности, парализуя настоящую политическую жизнь, так что неспроста столь многие люди на улицах Каира говорят, что впервые в жизни чувствуют себя живыми. Важно, чтобы это «ощущение себя живым» не было похоронено циничной Realpolitik[47] приближающихся переговоров.

Недостаточно обвинить западные страны в том, что они расплачиваются теперь за свою лицемерную поддержку недемократического режима. Когда в Тунисе и в Египте вспыхнули восстания, участие в них фундаменталистов было незначительным – люди просто восстали против репрессивного режима. Конечно, это немаловажный вопрос – а что произойдет завтра? Кто окажется политическим победителем? Когда в Тунисе было назначено новое временное правительство, из него оказались исключены исламисты и радикальные левые. Реакцией самодовольных либералов было: все в порядке, это две тоталитарные крайности, по сути одно и то же; но действительно ли все так просто? Не разворачивалась ли подлинная борьба долгое время именно между исламистами и левыми? Даже если они могут временно объединяться против режима, с приближением победы их единство дает трещину, они вступают в непримиримую борьбу друг с другом, часто более жестокую, нежели с их общим врагом.

Гражданская война в Ливии, которая последовала за событиями в Египте и Бахрейне, была очевидным примером возвращения кризиса к нормальности: мы вновь оказались в безопасных водах антитеррористической борьбы, все внимание было сосредоточено на судьбе Каддафи, пособника террористов и архинегодяя, отдавшего приказ бомбить свой собственный народ, так что воинствующие защитники прав человека с их гуманитарными интервенциями снова обнаружили свою востребованность. Забытым оказался тот факт, что на площади Тахрир более четверти миллиона человек снова собрались, чтобы выразить свой протест против религиозной кражи восстания; забытым оказалось саудовское военное вмешательство в Бахрейне, подавившее протесты большинства против самодержавного королевского правления – где был тут Запад, с его возражениями против нарушений прав человека? Той же неясностью окружено восстание в Сирии: хотя режим Асада и не заслуживает никаких симпатий, политико‑идеологическая репутация его оппонентов довольно сомнительна. Если смотреть с западной точки зрения, то примечательной чертой событий в Ливии и Сирии является нерешимость и двусмысленность реакции Запада. Запад прямо вмешался в Ливии на стороне повстанцев, которые, вообще говоря, не выступали с какой‑либо программой политической либерализации (как это было в Тунисе и в Египте); кроме того, Запад выступил против Каддафи, который в последние десять лет полностью сотрудничал с ним, вплоть до пыток подозреваемых в терроризме. В Сирии, очевидно, сильные геополитические интересы не дают оказывать достаточно сильное международное давление на режим (Израиль, очевидно, предпочитает Асада любой другой альтернативе). Все это указывает на ключевое различие между Ливией/ Сирией и собственно арабской весной: в первых двух случаях имели место (и еще продолжаются) борьба за власть и мятеж, по отношению к которым нам на Западе можно было сформировать свои симпатии (быть против Каддафи или Асада), но в которых очевидно отсутствовало измерение радикальной освободительной борьбы.

Однако даже в случае явно фундаменталистских движений надо быть осторожным и не упустить социальную компоненту. Нам постоянно представляют Талибан как исламских фундаменталистов, которые насаждают свою власть с помощью террора, и тем не менее, когда весной 2009 года они захватили долину Сват в Пакистане, в «Нью‑Йорк Таймс» сообщалось об устроенном ими «классовом бунте, для разжигания которого использовались глубокие противоречия между небольшой группой богатых землевладельцев и безземельными держателями наделов». Идеологическая предвзятость «Нью‑Йорк Таймс» тем не менее заметна в том, как там говорится о «способности эксплуатировать классовые разделения» Талибаном, как если бы «подлинные» намерения этого движения заключались в ином – ясное дело, в религиозном фундаментализме – и они просто «пользуются» несчастьями бедных безземельных крестьян. К этому надо просто добавить две вещи. Во‑первых, такое противопоставление «настоящих» намерений и корыстной манипуляции навязывается Талибану извне: как если бы сами бедные безземельные крестьяне не воспринимали свои бедствия в понятиях «религиозного фундаментализма»! И во‑вторых, если Талибан, «используя» бедственное положение крестьян, «провоцирует крайнюю обеспокоенность угрозами, существующими в Пакистане, который остается во многом феодальной страной», что мешает либеральным демократам в Пакистане, а также Соединенным Штатам, также «воспользоваться» этим бедственным положением и попытаться помочь безземельным крестьянам? Тот факт, что «Нью‑Йорк Таймc» не ставит этот очевидный вопрос, содержит горькую истину, что феодальные силы в Пакистане являются «естественными союзниками» либеральной демократии…

Итак, возвращаясь к Египту, самой позорной и опасно‑оппортунистской реакцией были слова Тони Блэра, переданные Си‑Эн‑Эн: перемены необходимы, но это должны быть стабильные перемены. «Стабильные перемены» в Египте сегодня могут означать только компромисс с силами Мубарака, которые вполне могут пожертвовать самим Мубараком и слегка расширить правящий круг. От лицемерия западных либералов захватывает дух: они публично поддерживали демократию, а теперь, когда люди восстали против тиранов ради свободы и справедливости, вовсе не ради религии, все они оказались вдруг «глубоко озабочены»… Почему озабоченность, почему не радость от того, что свобода получила шанс? Сегодня, более чем когда‑либо, актуален старый девиз Мао Цзэдуна: «Хаос под небесами – ситуация превосходна».

Реагируя на известное определение марксизма как «ислама XX века», секуляризирующее абстрактный фанатизм ислама, Жан‑Пьер Тагиефф писал, что ислам превращается в «марксизм XXI века», продолжая после упадка коммунистической идеи ее яростный антикапитализм. Но не подтверждают ли недавние превратности исламского фундаментализма давнюю интуицию Вальтера Беньямина, что «всякий подъем фашизма свидетельствует о неудавшейся революции»? Подъем фашизма – это провал левых, но также и доказательство того, что революционный потенциал был, было недовольство, которое левые не смогли мобилизовать. И нельзя ли сказать то же самое о сегодняшнем так называемом «исламофашизме»? Не соответствует ли в точности подъем радикального исламизма исчезновению светских левых сил в мусульманских странах? Когда Афганистан изображается как крайний пример страны исламского фундаментализма, кто вспоминает о том, что сорок лет назад это была страна с сильными светскими традициями, вплоть до крепкой Коммунистической партии, которая пришла к власти независимо от Советского Союза? Куда делась эта светская традиция?

Это подводит нас к по‑настоящему грозному уроку восстаний в Тунисе и Египте: если умеренные либеральные силы будут и дальше игнорировать радикальных левых, они породят фундаменталистскую волну, перед которой не устоит ничто. Для того чтобы выжить, либеральная программа нуждается в братской помощи радикальных левых. Хотя (почти) все поддерживали с энтузиазмом эти вспышки демократии, в то же время идет скрытая борьба за их присвоение. На Западе официальные круги и большая часть средств массовой информации славят произошедшее так же, как они славили «продемократические» бархатные революции в Восточной Европе: за стремление к западной либеральной демократии, стремление быть как Запад. Именно поэтому возникает обеспокоенность, когда мы видим, что в этих протестах есть и совсем другое измерение, о котором обычно говорят как о требовании социальной справедливости. Эта борьба за присвоение протестов – не только вопрос истолкования, она имеет и важные практические последствия. Нам не следует слишком очаровываться прекрасными моментами общенационального единства, ведь по‑настоящему важно задаться вопросом: а что со всем этим будет завтра? Как это освободительное пламя будет переведено в новый социальный порядок? В последние десятилетия мы были свидетелями целого ряда освободительных народных движений, которые оказались присвоены глобальным капиталистическим порядком, в либеральной ли его форме (от Южной Африки до Филиппин) или в фундаменталистской (Иран). Нам не следует забывать, что ни одна из арабских стран, где происходили народные восстания, не демократична по своему устройству: они все более или менее авторитарны, поэтому требование социальной и экономической справедливости спонтанно превращается в требование демократии – как если бы бедность была результатом жадности и коррумпированности находящихся у власти, так что достаточно просто от них избавиться. Потом происходит так, что мы получаем демократию, но и бедность никуда не уходит – как быть ТОГДА?

К сожалению, дело все больше выглядит так, что египетское лето 2011 года будут вспоминать как время конца революции, как удушение ее освободительного потенциала; ее могильщиками были армия и исламисты. То есть контуры соглашения между армией (которая остается той же старой доброй мубараковской армией, огромным получателем финансовой помощи США) и исламистами (которые были совершенно маргинальны в первые месяцы восстания, но все больше утверждаются теперь) становятся все заметнее: исламисты будут терпеть материальные привилегии армии и получат взамен идеологическую гегемонию. Проигравшими окажутся прозападные либералы, слишком слабые, несмотря на всю получаемую ими финансовую поддержку со стороны ЦРУ, чтобы «утвердить демократию», и также проиграют подлинные участники арабской весны – светские левые, которые отчаянно пытаются создать сеть организаций гражданского общества, от профсоюзов до объединений феминисток. Ситуация еще больше ухудшается быстро деградирующим положением в экономике, что рано или поздно выведет на улицы миллионы бедняков, в большинстве своем не участвовавших в событиях арабской весны, где преобладала образованная молодежь из средних слоев. Этот новый социальный взрыв повторит события Весны, доведя их до истинного предела, поставив политические силы перед суровым выбором: кому удастся стать силой, направляющей ярость бедняков, переводящей ее в политическую программу, будут ли это светские левые или исламисты?

Преобладающей реакцией западного общественного мнения на соглашение между исламистами и военными будет, без сомнения, триумфальная демонстрация циничной мудрости: нам будут снова и снова говорить, как это уже было в случае с (неарабским) Ираном, что народные восстания в арабских странах всегда приводят к воинственному исламизму, так что Мубарак задним числом покажется меньшим из зол – лучше держаться за известное меньшее зло и не слишком заигрываться с освободительными проектами… Встречая этот циничный соблазн, следует оставаться безусловно верным радикально‑освободительной сути египетского восстания.

7. «Оккупай Уолл‑стрит», или неистовое молчание как новое начало

Что делать теперь с последствиями движения «Оккупай Уолл‑стрит», когда протесты, начавшиеся далеко (Ближний Восток, Греция, Испания, Великобритания), добрались до центра и, набрав новую силу, распространяются по всему миру? Во время одной акции в Сан‑Франциско 16 октября 2011 года, ставшей отголоском «Оккупай Уолл‑стрит», какой‑то парень обратился к толпе с приглашением участвовать в ней, как если бы это был хепенинг в стиле хиппи 1960‑х: «Они спрашивают нас, какова наша программа. У нас нет программы. Мы здесь, чтобы хорошо провести время». Такие заявления позволяют увидеть одну из наиболее главных опасностей, с которыми сталкиваются протестующие: опасность не устоять перед самолюбованием, приятным времяпрепровождением на «оккупированных» пространствах. Сами по себе карнавалы мало чего стоят, их истинная ценность выяснится на следующий день, насколько изменится наша обычная повседневная жизнь. Протестующим надо полюбить тяжелую и упорную работу – они только в начале пути, а не в конце. Их основное послание в том, что табу сломано, мы больше не живем в лучшем из возможных миров, нам теперь позволено, мы даже обязаны думать об альтернативах. Следуя подобию гегелевской триады западные левые прошли полный круг: после отказа от так называемого «эссенциализма классовой борьбы» ради множественности антирасистских, феминистских и других форм борьбы «капитализм» вновь возникает как имя подлинной проблемы.

Поэтому первый урок, который следует извлечь, состоит в следующем: не осуждайте людей и их пристрастия. Проблема не в коррупции или жадности, проблема в системе, которая развращает тебя. Решение не содержится в лозунге «Мэйн‑стрит[48] или Уолл‑стрит», но в изменении системы, в которой Мэйн‑стрит не может функционировать без Уолл‑стрит.

Публичные фигуры, начиная с папы римского, забрасывают нас призывами бороться с культурой чрезмерного стяжательства и потребления – этот отвратительный спектакль дешевого морализаторства является, по сути, идеологической операцией в чистом виде: побуждение к преуспеванию, вписанное в саму систему, переводится в разряд личных грехов, в частную психологическую склонность. Как выразился один из близких к папе богословов, «нынешний кризис – это не кризис капитализма, а моральный кризис». Давайте вспомним знаменитую шутку из «Ниночки» Эрнста Любича: когда герой заходит в кафе и заказывает кофе без сливок, официант отвечает:

«Извините, у нас закончились сливки, есть только молоко. Могу ли я принести вам кофе без молока?» Не этот ли самый фокус видели мы во время крушения восточноевропейских коммунистических режимов? Люди, которые протестовали, хотели свободы и демократии без коррупции и эксплуатации, а получили они свободу и демократию без солидарности и справедливости. И аналогичным образом католический богослов старательно подчеркивает, что протестующие должны бороться с моральной несправедливостью, жадностью, потребительством и т. д., но не с капитализмом. Надо поблагодарить этого богослова за честность, с которой он открыто формулирует ту фикцию, которая имплицитно присутствует в морализаторской критике: делать особый акцент на морали – значит препятствовать критике капитализма. Приводящая сама себя в движение циркуляция капитала остается, более чем когда‑либо, предельным воплощением Реального в нашей жизни – зверем, которого по определению невозможно контролировать. Это приводит нас ко второму запрету: необходимо отбросить слишком простенькую критику «финансового капитализма» – как если бы был еще какой‑то капитализм…

Впереди долгий путь, и скоро мы столкнемся с очень сложными вопросами – вопросами не о том, чего мы не хотим, а о том, чего мы в самом деле ХОТИМ. Какая организация общества сможет заменить существующий капитализм? Какого рода лидеры нам нужны? Какие органы, в том числе контроля и подавления?{55} Альтернативы, которые были у нас в ХХ веке, очевидно оказались не работающими. Хотя и заманчиво наслаждаться удовольствиями «горизонтальной организации» протестующих толп, их эгалитарной солидарностью и свободными дебатами – такими, когда не ясно заранее, к чему они приведут, – но необходимо также помнить то, что писал Гилберт Кит Честертон об одном из своих собеседников: «Он считал, что открытый разум – самоцель; а я убежден, что мы открываем разум, как и рот, чтобы что‑то туда вложить». Это относится также и к политике во времена неопределенности: свободные дискуссии должны будут вылиться не только в какие‑то новые господствующие означающие, но и в конкретные ответы на старый ленинский вопрос: «Что делать?»

Надо не поддаться соблазну нарциссизма проигранного дела и любования возвышенной красотой восстаний, обреченных на поражение. Поэзия поражения нашла свое наиболее яркое выражение в записи Брехта о господине Койнере: «"Над чем вы трудитесь?" – спросили господина К. Господин К. ответил: "У меня много хлопот, я подготавливаю свое следующее заблуждение"»{56}. Тем не менее этой вариации старого беккетовского мотива «лучшей ошибки» (fail better)[49] здесь недостаточно: необходимо сконцентрироваться на результатах, которые остаются после поражения. К сегодняшним левым в полной мере возвращается проблема «определенного отрицания»: какое новое позитивное общественное устройство должно сменить старое после того, как возвышенный энтузиазм исчерпает себя? Именно здесь мы сталкиваемся с фатальной слабостью протестов: они выражают подлинную ярость, которая не способна превратиться в минимальную позитивную программу социально‑политических изменений. Они выражают дух восстания без революции.