Художественное творчество в советской стране в 1917-1930-е гг.

Литература

В литературной жизни первых послереволюционных десятилетий лидирующие позиции занимала поэзия. Ввиду дефицита бумаги и письменных принадлежностей получали распространение различные формы «устной» поэзии – литературные вечера, концерты, диспуты, литературные кафе. Несмотря на часто сложные отношения с властью, продолжали творить А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам. Расцвета достигла «крестьянская поэзия» в лице С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова. Появились новые поэтические имена: Н. Тихонов, Э. Багрицкий, И. Уткин, М. Светлов.

Существенно обновились и ряды прозаиков: только в первой половине 1920-х гг. были изданы произведения около 150 новых писателей, среди которых В. Каверин, Л. Сейфуллина, Л. Леонов, М. Шолохов и др.

В 1920-х гг. появляются новые повести и романы крупных мастеров дореволюционной реалистической прозы: В. Короленко «История моего современника», В. Вересаев «В тупике», М. Горький «Мои университеты» и «Дело Артамоновых», две части эпопеи А. Толстого «Хождение по мукам».

Советские литераторы активно разрабатывали тему революции и Гражданской войны. Первые попытки осмысления революционных событий нашли отражение в стихах В. Маяковского, поэме А. Блока «Двенадцать». События Гражданской войны с разных позиций освещались в романах Д. Фурманова «Чапаев», М. Булгакова «Белая гвардия», рассказах И. Бабеля «Конармия», А. Фадеева «Разгром». Нравственные коллизии послереволюционного общества нашли отражение в повестях «Сорок первый» Б. Лавренева, романах «Города и годы», «Братья» К. Федина, в первой книге М. Шолохова «Донские рассказы».

|

|

|

В 1920-е гг. начал складываться жанр социальной фантастики, представленный знаменитой антиутопией «Мы» Е. Замятина, повестями М. Булгакова «Дьяволиада», «Роковые яйца» и «Собачье сердце» (последняя не прошла советскую цензуру и была опубликована лишь в 1987 г.). Сатирические произведения, построенные на авантюрно-приключенческих, социально- утопических сюжетах, получили довольно широкое распространение в литературе этого времени: В. Катаев «Остров Эрендорф», А. Толстой «Похождения Невзорова, или Ибикус», А. Платонов «Город Градов», рассказы М. Зощенко. В 1923 г. была опубликована знаменитая романтико-фантастическая повесть «Алые паруса» А. Грина.

Исторический роман получил развитие в произведениях Ю. Тынянова «Кюхля», А. Чапыгина «Разин Степан», О. Форш «Одеты камнем».

В 1930-е гг. ведущими в советской литературе стали тема революции и социалистического строительства.

Историко-революционная тематика подвергалась все более глубокой обработке, давая жизнь крупным произведениям советской классики. В 1928-1940 гг. было опубликовано одно из самых глубоких в отечественной литературе произведений о революции и гражданской войне – роман М. Шолохова «Тихий Дон». В 1940 г. вышла в свет последняя часть трилогии А. Толстого «Хождение по мукам». В конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. было создано одно из лучших произведений А. М. Горького – «Жизнь Клима Самгина».

|

|

|

В 1934 г. вышла ставшая знаковой для своей эпохи книга Николая Островского «Как закалялась сталь», герой которой Павка Корчагин на долгие годы стал для советской молодежи образцом мужества и самоотверженности. Роман был фактически автобиографией самого Островского, писавшего главное произведение своей жизни, будучи тяжело больным и прикованным к постели. Писатель умер через два года после публикации романа, но в памяти самых разных поколений советских людей остался его знаменитый афоризм: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

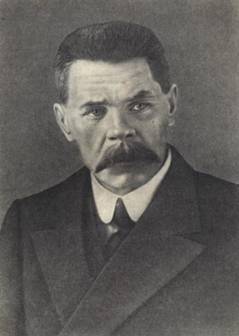

Горький А. М. Островский Н. А.

Горький А. М. Островский Н. А.

В 1930-е гг. была издана и получившая широкую известность «Педагогическая поэма» А. Макаренко о трудовом перевоспитании беспризорников. Аналогичная тема активно разрабатывалась в это время и советским кинематографом («Путевка в жизнь» Н. Экка и др.).

|

|

|

Современная тематика находила отражение в так называемом «производственном романе», воспевавшем технический прогресс, героический труд советских людей и победы индустриализации: «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Энергия», «Цемент» Ф. Гладкова. Теме коллективизации посвящены роман М. Шолохова «Поднятая целина» и поэма А. Твардовского «Страна Муравия».

Большое внимание по-прежнему уделялось исторической тематике. В это время были опубликованы новые исторические романы «Петр I» А. Толстого, «Смерть Вазир-Мухтара» и «Пушкин» Ю. Тынянова, драмы М. Булгакова «Кабала святош» и «Александр Пушкин».

В конце 1920-х – 1930-е гг. были созданы и выдающиеся образцы советской сатиры – «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, повести и рассказы М. Зощенко, пьесы Е. Шварца.

1920-30-е гг. – время расцвета советской детской литературы. Ее достижениями стали сказки и стихи К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, роман В. Каверина «Два капитана», роман-сказка Ю. Олеши «Три толстяка», повести В. Катаева, Л. Кассиля, А. Гайдара, рассказы В. Бианки.

|

|

|

В то же время именно литература и ее деятели стали объектом самого пристального внимания со стороны органов цензуры, количество жертв репрессий среди литераторов было значительно больше, чем среди их коллег из других сфер искусства. Многие писатели были вынуждены писать «в стол», как М. Булгаков, А. Платонов, А. Ахматова, чьи произведения увидели свет лишь несколько десятилетий спустя.

Андрей Платонов начал публиковаться в конце 1920-х гг., и практически сразу его произведения привлекли недоброе внимание критики. Так, рассказ «Усомнившийся Макар» и повесть «Впрок» характеризовались как «клевета на нового человека, на ход социалистических преобразований», «клевета на генеральную линию партии», «вылазка классового врага». Произведения Платонова перестали печатать, и два десятилетия вплоть до своей смерти в 1951 г. писатель, переживший в 1937 г. еще и арест 15-летнего сына, жил в нищете.

Был вынужден покинуть страну Евгений Замятин, роман которого «Мы» подвергся настоящей травле со стороны рапповской критики. В 1931 г. писатель обратился к вождю с просьбой отпустить его заграницу, и при посредничестве Горького его просьба была правительством удовлетворена. Замятин жил в Париже с советским паспортом, не считая себя эмигрантом, однако вернуться на родину ему не было суждено.

О. Мандельштам Б. Пильняк И. Бабель

Под полным запретом оказалось творчество репрессированных поэтов и писателей. В годы сталинского террора погиб поэт Осип Мандельштам – автор знаменитого антисталинского стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны». Были репрессированы автор знаменитой «Конармии» Исаак Бабель, обвиненный в «антисоветской террористической деятельности и шпионаже», и писатель Борис Пильняк, в своей «Повести непогашенной луны» намекнувший на причастность вождя к загадочной смерти М. Фрунзе. Были уничтожены практически все крестьянские поэты – Н. Клюев, В. Наседкин, П. Васильев. По разным данным среди членов Союза писателей были расстреляны от 300 до 500 человек.

Театральное искусство

В первые советские годы театр выдвинулся на первое место среди других видов искусства. Государство видело в театре одно из важнейших и наиболее доступных средств агитации и формирования нового человека, так как он обращался сразу к большой массе зрителей и, в отличие от литературы, не требовал грамотности. Театральная жизнь первых послереволюционных лет, несмотря на тяжелейшие условия войны и разрухи, была чрезвычайно динамична и разнообразна. Продолжали деятельность старые и образованные уже после революции профессиональные театры, ориентировавшиеся на классические реалистические традиции, так называемые «левые» театры, выступавшие с новаторскими идеями преобразования театрального творчества. Действовали студийные коллективы, примыкавшие к профессиональным театрам, многочисленные агитационные театры (красноармейские, заводские, фронтовые и пр.).

Отличительным явлением театральной жизни первых послереволюционных лет стали массовые театрализованные праздники, устраиваемые объединенными усилиями режиссеров, актеров, художников, поэтов, музыкантов, в которых принимали участие несколько тысяч человек и десятки тысяч зрителей. Обычно их приурочивали к какой-либо революционной дате. Так, 9 января 1920 г. в Петрограде состоялось представление под открытым небом «Кровавое воскресенье». 1 мая 1920 г. там же была разыграна «Мистерия освобожденного труда».

19 июля 1920 г. - в день торжественного открытия Второго конгресса III Комунистического интернационала – поздно вечером у здания Фондовой биржи в Петрограде была разыграна массовая инсценировка «К мировой Коммуне». Ее участниками были профессиональные и самодеятельные артисты, ученики различных театральных школ и студий, красноармейцы и матросы - всего около 4-х тысяч человек. Представление начиналось ретроспективным показом событий времен Парижской Коммуны, Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций; затем вся площадь превращалась в огромную сценическую площадку, представлявшую осажденную Советскую республику, эта «сцена» постепенно расширялась, включая в качестве места действия и мосты, ведущие на стрелку Васильевского острова, по которым «навстречу врагам» двигались красноармейские полки; в конце фанфары возвещали победу, и начиналось торжественное шествие артистов в костюмах народов разных стран. Для осуществления руководства этим действом на столь громадной «сцене» требовались различные технические приспособления и настоящая военная дисциплина всех участников. Режиссеры размещались на специальном командном мостике и с помощью световых и звуковых сигналов руководили действием, а все участники делились на группы, подчиняясь своим непосредственным руководителям. Свет прожекторов, направленный на Биржу с Петропавловской крепости и с миноносцев, перемещался в зависимости от важности мизансцен, происходивших в различных частях здания. Интересно были применены и различные световые эффекты, которые усиливали эмоциональное звучание театрального действия. Так, дымовая завеса, пронизанная темно-лиловыми лучами, создавала мрачное, гнетущее настроение и подчеркивала трагичность сцены плача женщин над могилами погибших героев. В апофеозе радостное шествие освобожденных народов мира проходило на фоне фейерверка.

При подготовке столь масштабной инсценировки потребовалось специальное постановление Петросовета о мобилизации всех членов Союза работников искусств на выполнение заданий по организации торжеств открытия Конгресса. В свою очередь Сорабис просил Петросовет сделать распоряжение о «невыдаче разрешений на выезд из Петрограда артистам и всем прочим работникам искусств». Для обеспечения большого количества участвующих в инсценировке артистов, необходимый реквизит собирался по всему городу: на главном бутафорском складе, в главном гардеробе Академических театров, в Государственном академическом театре Оперы и Балета, в театре Комической оперы и других театрах города.

Самое грандиозное театрализованное действо с участием 6 тысяч человек под названием «Взятие Зимнего дворца» было приурочено к третьей годовщине Октябрьской революции.

Происходила постепенная перестройка театрального репертуара. На смену «салонным», «бульварным» пьесам приходила классическая драматургия: пьесы Островского, Гоголя, Грибоедова, Горького, пьесы зарубежных авторов революционной, героико-романтической тематики. Так, с героико-романтического репертуара начал свою деятельность в 1919 г. Большой драматический театр в Петрограде, первым руководителем которого был А. А. Блок.

Переход к нэпу поставил театры в довольно сложную ситуацию. Были урезаны государственные субсидии, театры были переведены на хозрасчет. Многие театральные коллективы оказались на грани финансовой катастрофы либо ликвидировались вовсе. В результате резко сократилась сеть театров по стране. Большой размах приобрела актерская безработица. В то же время возродилась частная коммерческая антреприза. Положение стабилизировалось лишь в середине 1920-х гг.

Тем не менее, несмотря на многочисленные трудности, 1920-е гг. стали «золотым веком» советского театра, эпохой необычайного художественного многообразия. Продолжали создаваться новые театральные коллективы: театр Революции (1922, позже Академический театр драмы им. В. Маяковского), Театр РСФСР 1-й (1920, с 1923 - Театр имени Вс. Мейерхольда), 1-я студия МХТ (с 1924 - МХАТ 2-й), «3-я студия МХАТ» (1920, с 1926 - Театр им. Евг. Вахтангова), Театр имени МГСПС (1923, впоследствии – Театр имени Моссовета), Театр сатиры (1924). В 1921 г. открылся первый профессиональный театр для детей во главе с Н. И. Сац.

Главными центрами театрального искусства, олицетворявшими борьбу «левого» и реалистического искусства, были МХАТ во главе с К. С. Станиславским и Театр Всеволода Мейерхольда. Мейерхольд не принимал искусства МХАТ, считая его слишком бытовым и устаревшим и называя его реализм «натурализмом». В противовес мхатовским традициям Мейерхольд выдвинул программу «Театрального Октября». Она предусматривала революционное обновление театрального искусства, создание политико-агитационного театра. Свою программу Мейерхольд пытался реализовать двумя способами: административным, находясь в 1920-21 гг. на посту руководителя Театрального отдела Наркомпроса, и творческим. Первый стал отражением военно-коммунистических методов в искусстве. ТЕО во главе с Мейерхольдом объявил все академические театры оплотом контрреволюции и издал декрет об их национализации. Вместо продажи театральных билетов практиковалось принудительное распределение жетонов. В организацию театрального дела вносились военизированные элементы, стремление уподобить его организации армии с регулярными частями под порядковыми номерами - Театр РСФСР 1, 2, 3 и т.д. Подобный радикализм пугал руководство Наркомпроса, что предопределило отставку Мейерхольда в 1921 г. и продолжение реализации «Театрального Октября» уже творческими методами в созданном им в 1920 г. «Театре РСФСР-1», переименованном затем в Государственный театр имени Мейерхольда. Характерными чертами театра Мейерхольда были: политическая актуальность, революционный пафос, агитационность, публицистичность, обращение к прямому контакту со зрителем. Актеры играли без грима и париков при минимуме декораций в духе конструктивизма, в театре отсутствовал занавес, а сцена была максимально выдвинута в зрительный зал. Ради идеи полного слияния актеров со зрителем последним во время представления разрешалось вести себя предельно демократично: не снимать верхней одежды, курить, грызть семечки и т.п. Мейерхольд включал в свои спектакли элементы кино, цирка, эстрады. В актерской игре внимание режиссера было обращено не на передачу внутренних, психологических переживаний героя, а на выразительность движений и речи актера. Игра его актеров основывалась на принципах биомеханики – науки о движениях человека.

Наиболее плодотворным было сотрудничество Мейерхольда с Маяковским. В 1918 г. он поставил «Мистерию-Буфф», ставшую первым профессиональным произведением советской драматургии, затем пьесы «Баня» и «Клоп».

Исканиям Мейерхольда были также близки Первый рабочий театр Пролеткульта и некоторые другие коллективы. Однако количество «левых» театров было невелико, их новаторские поиски не находили понимания ни у руководства Наркомпроса, ни у массового зрителя. Уже в 1923 г. был провозглашен лозунг «Назад к Островскому», вернувший театры к традициям отечественного театрального искусства, новому прочтению классики. Крупными событиями театральной жизни первой половины 1920-х гг. стали постановки «Ревизора» К. С. Станиславским, «Принцессы Турандот» Е. Б. Вахтанговым, навсегда ставшего символом вахтанговского театра, «Федры» А. Я. Таировым и др.

Вахтангов Е. Б.

Вахтангов Е. Б.  Таиров А. Я.

Таиров А. Я.

Мейерхольд В Э. Станиславский К. С.

В середине 1920-х гг. появились и первые достаточно сильные произведения советской драматургии: «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, «Мандат» Н. Эрдмана, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Разлом» Б. Лавренева, «Дни Турбиных» М. Булгакова. Произведения советских авторов позволили традиционным театрам приблизить свое творчество к современной тематике, а «левые» театры – вернуться к традициям реализма.

1920-е гг. ознаменовались ростом театральной самодеятельности. К середине десятилетия относится возникновение многочисленных самодеятельных «Театров рабочей молодежи» (ТРАМов). Руководителем и теоретиком трамовского движения был М. В. Соколовский, видевший в нём средство политической агитации, а его зачинателем считается ленинградский Театр рабочей молодёжи, открывшийся в 1925 г. Затем трамы возникли во многих крупных рабочих центрах — Москве, Баку, Иванове, Ростове-на-Дону, Харькове, Свердловске, Перми, Красноярске и др. В 1928 г. в стране насчитывалось 11 театров рабочей молодежи, к 1930 — около 70. Трамовское движение было довольно противоречивым. С одной стороны, эти театры, отражали тягу молодёжи в зрелищной форме откликаться на актуальные вопросы, ее стремление активно вмешиваться в дела производства, пропагандировать его передовиков, давать бой лодырям, пьяницам, бюрократам, что составляло их сильную сторону и способствовало популярности. С другой стороны, спектакли строились на сценариях, носивших полуимпровизационный характер. Отход от полноценной драматургии, ориентация на эксперименты «левых» театров подчас приводил к схематизму, примитиву, что не могло не сказаться отрицательно на культуре актёрского исполнения. В начале 1930-х гг. трамовское движение пошло на спад. Тем не менее, некоторые самодеятельные театральные коллективы переросли впоследствии в профессиональные, ярким примером может служить выросший из трама московский Театр Ленком.

Театральное творчество также не избежало ударов «рапповской дубины». На рубеже 1920-30-х гг. лидеры РАПП, среди которых были драматурги А. Афиногенов и В. Киршон, требовали «навести порядок» в советском театре. В декларации «О задачах РАПП на театральном фронте» они обрушились с критикой как на МХАТ, объявив его искусство «консервативным», «идеалистическим», оправдывающим классовых врагов, так и на творчество «левых» Мейерхольда и Таирова, в котором они усматривали «реакционно-реставраторские тенденции», «подмену идеологии техникой», «мелкобуржуазный субъективизм» и т.п. Однако с ликвидацией РАПП в 1932 г. идеологическое давление на театры не прекратилось. При поддержке высшего руководства осуществлялось искусственное насаждение в театральное искусство реалистического стиля и системы «психологического реализма» Станиславского, провозглашен лозунг «равнения на МХАТ», который занял привилегированное положение, став фактически «придворным» театром. Цензурные органы неоднократно запрещали к постановке и показу пьесы М. Булгакова, сатирическую пьесу Н. Эрдмана «Самоубийца».

Николай Эрдман стал известен театральной Москве еще в начале 1920-х. в 1925 г. в театре ГосТИМ с триумфом прошла премьера его пьесы «Мандат», признанная важнейшим событием в художественной жизни столицы. В течение года спектакль прошел в театре Мейерхольда 100 раз. В этой постановке зритель увидел многие яркие черты советской действительности, в которой человек без «бумаги» не мог существовать; в пьесе это приводило к тому, что ее герой Гулячкин был вынужден выписать мандат самому себе. Для других примет времени Эрдману удалось найти емкие словесные формулы: «Вы в Бога верите? Дома верю, на службе нет»; «А если я с самим Луначарским на брудершафт пил, что тогда?» и т.п. Сразу после премьеры «Мандата» драматург начал работать над пьесой «Самоубийца». В ней особенно наглядно были представлены многие абсурдные черты советской действительности, о которой один из персонажей говорил: «В настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой, может высказать только мертвый». В 1928 г. Главрепертком запретил работу над пьесой ГосТИМу, не удалось осуществить постановку и театру им. Вахтангова, и МХАТу. Эрдман, в эти годы писавший сценарии к фильмам, был арестован в 1933 г. в Гаграх, во время съемок фильма «Веселые ребята». Он был сослан на 3 года сначала в Енисейск, затем в Томск. В 1936 г. ему разрешили поселиться в Калинине, вернуться в Москву ему удалось лишь в годы войны. А его «Самоубийца» находился под запретом еще несколько десятилетий.

Булгаков М. А. Эрдман Н. Р.

Объектом пристального внимания власти и цензурных органов в эти годы стали пьесы Михаила Булгакова. Сняты с репертуара или не допущены к постановке были «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Бег», одно время «Братья Турбины». Вероятно, именно сложные отношения с властью и побудили писателя обратиться к другой драматической литературной судьбе в пьесе «Кабала святош» («Мольер»). Именно эта постановка во МХАТе стала поводом для публикации 9 марта 1936 г. в «Правде» разгромной статьи «Внешний блеск и фальшивое содержание». Анонимным автором ее в действительности был руководитель Комитета по делам искусств Керженцев, получивший поддержку самого Сталина на запрет булгаковской пьесы. В статье говорилось: «Из этой большой темы автор умудрился выскоблить и вышелушить все серьезное, подлинно драматическое, все большие человеческие чувства и заменить их дешевыми эффектами и пикантными ситуациями… В пьесе Булгакова исторического Мольера нет и в помине. Показан, к удовольствию обывателя, заурядный актерик, запутавшийся в своих семейных делах…». Автор статьи возмущался неприемлемой для советского драматурга и зрителя натуралистической аморальностью сюжета о кровосмесительных связях Мольера, якобы выведенных на сцене в качестве основной линии. В то же время ни слова не говорилось об опасных политических аналогиях, звучавших в пьесе («Ненавижу бессудную тиранию!»). После публикации этой статьи пьеса Булгакова была снята с постановки в Художественном театре, а ее автор окончательно потерял возможность публиковать свои произведения. Несмотря на травлю и тяжелую болезнь Булгаков продолжал активно работать, главным произведением последних лет стал его роман «Мастер и Маргарита». Однако о тяжелейшем душевном состоянии писателя в последние годы его жизни (Михаил Афанасьевич умер в 1940 г.) свидетельствуют его слова, переданные неизвестным информатором ОГПУ: «Пишу либретто для двух опер – исторической и из времени Гражданской войны. Если опера выйдет хорошая – ее запретят негласно, если выйдет плохая – ее запретят открыто. Мне говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них: еще с 1929-30 года мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого и никогда не травили: и сверху, и снизу, и с боков».

Все реже в драматургии появлялись новые талантливые пьесы советских авторов, среди которых «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского. Чаще на подмостках драматических театров демонстрировались страдающие схематизмом и фальшиво актуальные пьесы на темы вредителей, шпионов и диверсантов, иллюстрирующие сталинский тезис об обострении классовой борьбы. Театры были вынуждены «по второму кругу» ставить наиболее удачные произведения драматургии 1920-х либо классические произведения. Практически не появлялись новые театральные коллективы, в то время как ряд оригинальных, обладавшим своим неповторимым лицом «режиссерских» театров был закрыт. В 1936-1937 гг. были ликвидированы МХАТ-2, театр Н. Охлопкова (бывшая 4-я студия МХТ), театры Н. Завадского и А. Дикого. Только в течение 1937 года было снято с репертуара и запрещено к постановке по причине «неблагонадежности» авторов 56 пьес.

Трагической страницей истории советского театра стала судьба В. Э. Мейерхольда. В 1937 г., на пике кампании борьбы с формализмом, режиссер поставил спектакль «Одна жизнь» по роману Н. Островского «Как закалялась сталь». Несмотря на высокую оценку специалистов, властями спектакль был забракован. В декабре 1937 г. газета «Правда» опубликовала статью «Чужой театр». А в январе 1938 г. Комитет по делам искусств принял постановление о ликвидации театра Мейерхольда, своими формулировками перекликавшееся со статьей. В нем отмечалось, что театр «окончательно скатился на чуждые советскому искусству позиции и стал чужим для советского зрителя… в течение всего своего существования не мог освободиться от чуждых советскому искусству, насквозь буржуазных, формалистических позиций. В результате этого, в угоду левацкому трюкачеству и формалистическим вывертам, даже классические произведения русской драматургии давались в театре в искаженном, антихудожественном виде, с извращением их идейной сущности... Театр им. Мейерхольда оказался полным банкротом в постановке пьес советской драматургии. Постановка этих пьес давала извращенное, клеветническое представление о советской действительности, пропитанное двусмысленностью и даже прямым антисоветским злопыхательством….». Вследствие этого КДИ постановил ликвидировать театр «как чуждый советскому искусству». В 1939 г. Мейерхольд был арестован по обвинению «во вредительстве и шпионаже» и после жестоких пыток расстрелян. Его имя на два десятилетия было вычеркнуто из истории отечественного искусства.

Происходившие процессы свидетельствовали о нарастании кризисных явлений в советском театральном искусстве.

Музыкальная жизнь

Послереволюционные годы ознаменовались демократизацией музыкальной жизни страны. Во многих городах были открыты народные консерватории, сотни музыкальных школ, устраивались общедоступные бесплатные симфонические и хоровые концерты. Широкое развитие получила музыкальная самодеятельность. Из самодеятельных музыкальных коллективов, как и из некоторых театральных, впоследствии вырастали профессиональные коллективы, получавшие мировую известность, такие как Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, образованный еще до революции, и созданный в 1928 г. Ансамбль песни и пляски Красной армии (ныне – Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова).

Для музыкантов гораздо острее, чем для представителей других видов искусства, стояла проблема потребителя, так как до революции считалось, что слушателями классики являются представители интеллигенции и высших кругов, а у широких народных масс существует своя, более упрощенная музыкальная культура. После революции проблема нового потребителя музыкального искусства обсуждалась довольно широко. Наиболее многочисленная группа композиторов и исполнителей тяготела к так называемому «современничеству», стремившемуся сделать музыкальное искусство достоянием широких кругов слушателей. Выразителей идей этой группы стала Ассоциация современной музыки (АСМ), возникшая в 1924 г. В нее вошли Н. Я. Мясковский, Б. В. Асафьев, М. Ф. Гнесин, А. Н. Александров, Д. Д. Шостакович, В. Я. Шебалин. Своей главной задачей организация видела распространение и пропаганду новой русской и зарубежной музыки, как в стране, так и за рубежом. В музыкальном творчестве они видели, в первую очередь, творческое эмоциональное начало, отвергая ее связь с идеологией.

Творческие установки и практическая деятельность АСМ подвергалась критике со стороны другой творческой группы – Ассоциации пролетарских музыкантов (АПМ). АПМ в свою очередь пропагандировала классовый подход к музыкальному искусству. Всю дореволюционную музыку они делили на две группы: «народную» и «помещичье-буржуазную», категорически отвергая последнюю. АПМ ставила задачу создания пролетарской музыки, при этом подчеркивалось, что пролетарской считается только такая музыка, которая корнями уходит в народные массы. Их целью было создание массовой революционной песни. Отношение АПМ к классическому наследию, русскому и зарубежному, было непримиримым, а критика «чуждых» композиторов оскорбительной. Глинку они называли выразителем старого русского дворянства и помещичьего быта, музыку Чайковского контрреволюционной, Стравинского – «варварской», «дикой», «судорожной аритмией фашиста». В конце 1920-х гг. АПМ развернула настоящую войну с джазом, «фокстротовщиной и чарльстоновщиной». Взамен лидеры пролетарских музыкантов выдвигали нелепые лозунги «одемьянивания» музыки, внедрения коллективных форм сочинения музыкальных произведений.

И все же идеологическая борьба в музыкальном искусстве в 1920-е гг. была не столь острой, как в других его сферах. Несмотря на некоторую изоляцию от мирового искусства, отечественная музыка восстанавливала свой авторитет в мире. Так, фурор в США произвело исполнение в 1928 г. первой симфонии молодого Д. Шостаковича, высокие места на международных конкурсах завоевали пианисты Л. Оборин и Г. Гинзбург.

В 1920-30-е гг. сложилась как особый жанр массовая советская песня. В начале XX века пение, особенно хоровое, занимало важное место в повседневной жизни самых разных социальных слоев российского общества. К тому же развитие рабочего движения в дореволюционной России сопровождалось появлением собственных песен, среди которых наибольшей популярностью пользовались «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу!», «Рабочая Марсельеза», «Замучен тяжелой неволей» и др. Эту особенность музыкальной культуры населения новая власть стремилась использовать в своих идеологических интересах. В послеоктябрьские годы хоровое пение становится неотъемлемой частью агитационно-массовых постановок, новых советских праздников и ритуалов (государственных праздников типа 1 мая и 7 ноября, коммунистических крестин, октябрин, красных свадеб и пр.), занимает существенное место в комсомольской и пионерской работе. Складывается определенный агитационно-пропагандистский песенный репертуар, который включал главным образом революционные песни начала века; центральное место среди них занимал «Интернационал». Небольшое количество созданных после революции произведений было выполнено в прежней традиции песен «борьбы и протеста», со свойственными им идеями о готовности к жертвенной гибели во имя революции, классовой мести «за павших в борьбе роковой» и т.п. В 1920-е гг. началось создание песен о Гражданской войне («По долинам и по взгорьям», «Там вдали, за рекой», «Ведь от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней» и др.), но во многих из них оригинальными были лишь слова, а музыка заимствовалась из популярных дореволюционных произведений.

Однако на рубеже 20-30-х гг. эти песни все больше диссонировали с новой идеологической риторикой, с созидательным пафосом первых пятилеток. Новый социальный заказ – формирование образа счастливой, жизнерадостной, стремительно меняющейся страны, вызвал к жизни рождение новой массовой песни. Знаковой в этом отношении стала «Песня о встречном» репрессированного впоследствии поэта Б. Корнилова на музыку Д. Шостаковича:

Нас утро встречает прохладой,

Нас ветром встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая,

В цехах звеня,

Страна встает со славою

Навстречу дня.

(1936 г.)

Радостным настроением и патриотическим пафосом проникнуты и слова припева к написанной композиторами братьями Д. и Дан. Покрассами на слова В. Лебедева-Кумача песне «Москва майская»:

Кипучая,

Могучая,

Никем непобедимая

Страна моя,

Москва моя, -

Ты самая любимая!

(1937 г.)

Новая массовая советская песня была органически связана с бурно развивавшимся в то время искусством кино. Так, символами эпохи стали песни, впервые прозвучавшие в музыкальных комедиях Г. В. Александрова: «Марш веселых ребят» («Нам песня строить и жить помогает…») из фильма «Веселые ребята» и «Песня о Родине» («Широка страна моя родная…) из фильма «Цирк», написанные И. Дунаевским на слова В. Лебедева-Кумача.

Наряду с талантливыми произведениями, полюбившимися многим поколениям, создавались тысячи конъюнктурных, низкопробных образцов песенного искусства, коими стали многочисленные песни о Сталине:

На просторах Родины чудесной

Закаляясь в битвах и труде,

Мы сложили радостную песню

О великом Друге и Вожде.

Сталин – наша слава боевая!

Сталин – нашей юности полет!

С песнями, борясь и побеждая,

Наш народ за Сталиным идет!

(1938 г.)

Сложной оказалась в 1930-е гг. судьба оперной музыки. Считалось, что опера как музыкальный жанр умирает, что создание советской оперы – это утопия. Действительно, попытки создания полноценных советских оперных произведений на протяжении 1920-30-х гг. так и не увенчались успехом. На сцене музыкальных театров по-прежнему царила русская и зарубежная классика. Единственное по-настоящему талантливое новое оперное произведение – «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, получившее признание в СССР и за рубежом, было разгромлено в ходе борьбы с формализмом. В уже упоминаемой редакционной статье «Правды» «Сумбур вместо музыки» от 28 января 1936 г. оно характеризовалась так: «Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой «музыкой» трудно, запомнить ее невозможно… На сцене пение заменено криком. Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию… Это музыка, умышленно сделанная «шиворот-навыворот», - так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку… Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам…». Досталось от автора статьи и джазу: «Автору «Леди Макбет Мценского уезда» пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать «страсть» своим героям».

Шостакович Д. Д. Прокофьев С. С.

Эта идеологическая кампания оставила тяжелый след в творческой судьбе Дмитрия Шостаковича и многих других выдающихся советских композиторов, с чьими именами связано музыкальное искусство 1930-х гг. – С. Прокофьева, Н. Мясковского, А. Хачатуряна и др.

Кинематограф

К началу советского периода в истории России кино было самым молодым из всех сфер искусства. Дореволюционное кинематографическое наследие было невелико, а в условиях революции и Гражданской войны потенциал российского кино был еще больше подорван: уже в 1917 г. более чем в два раза по сравнению с довоенным временем сократилось количество кинотеатров, прекратился импорт кинопленки и киноаппаратуры, собственное производство которых в России не было налаженоосРрр. Страну покинули многие талантливые деятели кино. Так, на несколько лет уехали из России самые выдающиеся фигуры дореволюционного отечественного кинематографа – кинопредприниматель А. А. Ханжонков и режиссер Я. А. Протазанов.

Советское правительство понимало важность кинематографа и его огромный пропагандистский и просветительский потенциал в условиях малограмотной страны. Свидетельством этого может служить широко известная фраза Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». В связи с этим с первых же лет предпринимались усилия по возрождению киноискусства и подчинению его государственному контролю. Уже в декабре 1917 г. был создан первый государственный орган управления прокатом – подотдел кино внешкольного отдела Наркомпроса. В январе 1918 г. местные Советы получили право реквизиции кинотеатров. С весны 1918 г. начали действовать Московский и Петроградский кинокомитеты, занимавшиеся созданием собственного кинопроизводства и контролем над частными кинопредприятиями. Цензура кинокомитетов быстро устранила из проката антисоветские, «контрреволюционные» ленты, фильмы порнографического содержания. В 1919 г. была осуществлена национализация кинопроизводства и создан Всероссийский фото-киноотдел в составе Наркомпроса РСФСР. В том же году открылась первая Госкиношкола для подготовки новых кадров кинематографа, впоследствии реорганизованная в Государственный техникум, а с 1930 г. – Государственный институт кинематографии (ГИК).

Несмотря на сложности с закупкой техники и пленки и тяжелые условия войны, предпринимались усилия для выпуска новых кинофильмов, хотя средств хватало в основном на короткометражные ленты. Особое внимание уделялось созданию документальных фильмов, в первую очередь, запечатлевавших события на фронтах Гражданской войны. На практике осуществлялось указание В. И. Ленина о том, что «производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идеями, отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники». Школу революционной кинохроники прошли почти все первые советские киноработники. В съемках хроникальных сюжетов приняли участие лучшие кинооператоры дореволюционного кино — А. Левицкий, П. Новицкий, А. Ермолов. К ним присоединились молодые Э. Тиссэ, Г. Гибер, А. Лемберг. Молодой журналист Дзига Вертов начинал как редактор хроникальных журналов и вскоре стал великим режиссером, родоначальником таких кинодокументальных жанров, как тематический киножурнал, публицистический киноочерк, документальная кинопоэма.

На фронтах гражданской войны были засняты руководители партии и военачальники Красной Армии — Буденный, Ворошилов, Калинин, Киров, Орджоникидзе, Фрунзе, Чапаев. Из наиболее интересных фронтовых кадров монтировались хроникальные ленты (в 1921 году, использовав материал фронтовых съемок, Д. Вертов смонтировал большой документальный фильм в тринадцати частях — «История гражданской войны»). С 1918 г. началось создание документальной ленинианы. В 1918-1919 гг. в Москве выпускался периодический киножурнал «Кинонеделя», в Петрограде – киножурнал «Хроника». Выходили тематические хроникальные выпуски: документальные фильмы о конгрессах Коминтерна, съездах Советов и партии, майских и октябрьских праздниках.

С 1918 г. начался выпуск советских научно-популярных и учебных фильмов. Значительное место в кинопродукции первых послереволюционных лет занимали агитационные фильмы. Эти фильмы разъясняли освободительные цели Красной Армий, рассказывали об отличии ее от царской армии, призывали молодежь вступать в ряды вооруженных защитников социалистического отечества, разъясняли конкретные военные задачи. К этой группе фильмов примыкали картины, пропагандировавшие всеобщее военное обучение, изобличавшие дезертирство, бичевавшие зверские порядки в захваченных белогвардейцами районах, призывали население сдавать оружие, собирать теплые вещи для фронта, выполнять продразверстку. Наряду с политическими и военно-мобилизационными ставились антирелигиозные агитфильмы, фильмы о борьбе с голодом, санитарно-просветительные

В Советской России продолжали действовать четыре крупных кинобазы: в Москве, Петрограде, Киеве и Одессе. За военные годы только в Москве было выпущено 13 художественных, 35 агитационных, 6 детских, 12 научно-популярных, 150 короткометражных фильмов.

В стране возник ряд творческих союзов и объединений кинематографистов, среди которых выделялись группа «Киноки», специализировавшиеся на хроникальном кино, близкая к идеям Мейерхольда «Фабрика эксцентричного актера» (ФЭКС) и др. Среди их членов были молодые режиссеры, ставшие впоследствии классиками советского кино: Дзига Вертов, Л. Кулешов, Л. Трауберг, Г. Козинцев, С. Юткевич.

С введением нэпа ситуация на кинорынке резко изменилась. Началось возрождение частного кинопроизводства. Часть кинопредприятий сдавалась в аренду частным лицам и кооперативам, открывались частные кинолаборатории и мастерские. Стремясь к увеличению доходов, частники пытались приспосабливаться к вкусам обывателей, что порождало появление массы низкопробной продукции. Отечественный кинорынок наводнила импортная кинопродукция, сомнительного с идеологической и художественной точки зрения содержания. В целях сохранения контроля за кинорынком в 1922 г. было создано центральное государственное кинопредприятие «Госкино», получившее монопольное право проката кинокартин на территории РСФСР. Идеологический контроль за кинематографом также осуществляли кинокомиссия при Агитпропе и художественный совет в Главполитпросвете, в руках которого была цензура сценариев и фильмов отечественного производства. Несмотря на многочисленные проблемы, в 1920-е гг. наметился постепенный рост отечественного кинематографа. Если в 1923 г. было выпущено всего 12 художественных фильмов, то в 1927 г. - 98. На экраны вышли такие фильмы, как «Красные дьяволята» И. Перестиани, «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» Л. Кулешова, «Поручик Киже» С. Юткевича, «Мать» Вс. Пудовкина, «Аэлита» Я. Протазанова, «Стачка», «Октябрь» и «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна и др.

Постепенно советское кино стало получать международное признание. С 1926 г. начался экспорт советских фильмов, только за 1927 г. за границу было продано 38 советских картин. В арсенале советских кинематографистов появились и первые международные кинонаграды. Самое большое признание выпало на долю «Броненосца Потемкин», снятого Сергеем Михайловичем Эйзенштейном в 1925 г. к юбилею Первой русской революции. Этот фильм отличается множеством новаторских приемов режиссуры, операторского искусства, монтажа. В «Броненосце» есть и первый в истории мирового кинематографа цветной кадр - вручную раскрашенный режиссером красный флаг. «Броненосец Потемкин» был куплен для проката 22 странами. В 1926 г. Американской киноакадемией фильм Эйзенштейна был назван лучшим иностранным фильмом, в 1927 г. он получил высшую премию на Всемирной выставке в Париже, а в конце 1950-х гг. кинокритики разных стран назвали «Броненосец Потемкин» «лучшим фильмом всех времен и народов». Тогда же в десятку лучших кинолент мирового кинематографа был включен и фильм «Мать» Всеволода Пудовкина.

Кадры из кинофильма «Броненосец «Потемкин». 1925 г.

С началом 1930-х гг. наступил новый период в истории отечественного киноискусства. Это было связано с общемировым процессом - переходом от немого к звуковому кино, а также достижениями в организации советского кинопроизводства – к этому времени, наконец, было налажено производство отечественной киноаппаратуры и кинопленки, открыты новые киностудии. Советские кинофильмы постепенно начали вытеснять с экрана зарубежные. Первыми отечественными звуковыми кинофильмами были «Путевка в жизнь» Н. Экка, «Одна» Г. Козинцева и Л. Трауберга, «Златые горы» С. Юткевича.

Фильм «Путевка в жизнь» поразил зрителей не только тем, что актеры заговорили, но и остротой поднятой темы. Он рассказывал о беспризорниках, которых в разоренной Первой мировой и Гражданской войн в стране насчитывались миллионы. Уже первые кадры фильма показывали условия их жизни – оборванные, голодные, они ютились в подвалах, грелись у котлов с асфальтом на улицах города, промышляли воровством. Сюжет картины – это перевоспитание юных правонарушителей в исправительной коммуне, возглавляемой заведующим Сергеевым, в роли которого снялся известный артист Н. Баталов. Противником коммуны выступал глава бандитской шайки Жиган, роль которого стала первой для знаменитого в будущем актера Михаила Жарова. В 1932 г. близ Венеции состоялся первый в истории Европы киносмотр, впоследствии ставший международным Венецианским кинофестивалем. На нем был представлен и советский фильм «Путевка в жизнь», режиссер которого Николай Экк был признан лучшим режиссером кинофорума.

Наиболее активно советские кинематографисты по-прежнему разрабатывали историко-революционную тематику, которой были посвящены фильмы: «Мы из Кронштадта» Е. Дзигана, «Депутат Балтики» И. Хейфица и А. Зархи, трилогия о Максиме (фильмы «Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона») Г. Козинцева и Л. Трауберга. Однако наибольшую популярность в народе снискал фильм «Чапаев» режиссеров-однофамильцев Георгия и Сергея Васильевых, которых часто ошибочно называют «братьями». Блестящая режиссерская работа и талантливая игра актеров (в главной роли снялся Борис Бабочкин) сделали этот фильм одним из культовых картин советского кино, а его легендарные герои вошли в народный фольклор. Многие сцены, такие как «Где должен быть командир?» и «психическая» атака «белых», стали одними из наиболее ярких в истории отечественного киноискусства. Картина имела невероятный успех - за первый год ее посмотрело 30 миллионов человек. В моду вошли коллективные просмотры. Нередко рабочие шли в кинотеатры с транспарантами «Мы идем смотреть «Чапаева». Поскольку звуковых установок в кинотеатрах тех лет не хватало, многие смотрели фильм немым. На авторский коллектив фильма просыпался дождь почетных званий и наград. На Первом международном кинофестивале в Москве (1935г.) фильм завоевал первую премию.

Кадры из кинофильма «Чапаев». 1934 г.

Особое место в историко-революционной теме принадлежит кинолениниане. В 1930-е гг. были сняты многочисленные фильмы, посвященные Ленину: «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» М. Ромма, «Человек с ружьем» С. Юткевича и др. Во всех этих картинах видное место рядом с вождем революции, часто в нарушение исторической правды, занимала фигура Сталина.

Появлялось много фильмов о современниках – людях нового, социалистического общества: «Семеро смелых», «Комсомольск» С. Герасимова, «Светлый путь» Г. Александрова, «Встречный» Ф. Эрмлера и С. Юткевича, «Шахтеры» С. Юткевича, «Ночь в сентябре» Б. Барнета и др.

Во второй половине 1930-х гг. в связи с изменениями в государственной идеологии, курсом на возрождение исторических традиций и формирование патриотизма, ведущую роль в кино стал играть исторический жанр, обращавшийся к победным страницам истории России. Были сняты фильмы «Петр I» В. Петрова, «Минин и Пожарский», «Суворов» В. Пудовкина, «Александр Невский» С. Эйзенштейна.

Н. Черкасов в роли А. Невского в к/ф «Александр Невский». 1938 г.

Воздействие на тематику и содержание советских фильмов оказывал и внешнеполитический фактор. По мере приближения мировой войны в кино появляется военная тематика разного толка. Это антифашистские фильмы («Держись, Карлуша!» А. Маслюкова, «Профессор Мамлюк» Г. Раппопорта и А. Минкина, «Семья Оппенгейм» Г. Рошаля), картины, показывающие боевую подготовку Красной Армии и даже пытавшиеся предсказать возможные итоги грядущей войны («Аэроград» А. Довженко, «На границе» А. Иванова). Однако в некоторых из них («Эскадрилья № 5» А. Ромма, «Если завтра война» Е. Дзигана) война приобретала легкомысленный характер, отражая официальную концепцию «быстрой победоносной войны».

Одним из основных жанров кинематографа 1930-х гг. стала музыкальная комедия. Ведущим режиссером этого жанра был Григорий Александров. В 1934 г. он снял получивший огромный успех у зрителей фильм «Веселые ребята». В нем сыграли блестящие артисты Л. Утесов и Л. Орлова, а музыку к песням фильма, распевавшимся после его выхода на экран всей страной, написал И. Дунаевский. Сюжет «Веселых ребят» был несложен. Пастух, бравший уроки скрипки, и деревенская девушка, живущая в прислугах, становятся эстрадными артистами. Но комедийные аттракционы — проход пастуха со стадом под бравурный марш, нашествие стада на частный санаторий с буржуазной публикой, драка джазистов во время репетиции и репетиция под видом похорон и некоторые другие сцены — были срежиссированы так весело, неожиданно и смело, что покоряли зрителей, особенно молодежь. Успеху содействовал и первый советский джаз-оркестр под управлением Л. Утесова.

Картине была бы обеспечена нелегкая судьба - критики обрушились на нее с обвинениями в «безыдейности» и «буржуазной опереточности», если бы ее выпуск в прокат не одобрил сам Сталин. На устроенном для членов Политбюро ЦК М. Горьким просмотре фильма он сказал: «Хорошо! Я будто месяц пробыл в отпуске», после чего дорога на экраны «Веселым ребятам» была открыта.

Во второй половине 1930-х гг. на экраны вышли еще два фильма Г. Александрова – «Цирк» и «Волга-Волга», а также комедия И. Пырьева «Трактористы».

Л. Утесов в к/ф «Веселые ребята». 1934 г. Л. Орлова и С. Столяров в к/ф «Цирк». 1936 г.

Кинематографисты в меньшей степени, чем представители других видов искусства, были затронуты гонениями и репрессиями 1930-х гг., так как все этапы создания фильмов от утверждения сценария до кинопроката жестко контролировались государством, что практически исключало появление на свет идеологически невыдержанных произведений. Еще в 1932 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «О советской кинематографии», в котором наряду с мерами по укреплению материально-технической базы кинопромышленности содержались указания обеспечить «торжество социалистического реализма», «в высоких образцах искусства отобразить героическую борьбу за социализм и героев этой социалистической борьбы…, исторический путь пролетариата, его партии и профсоюзов, жизнь и быт рабочих, историю гражданской войны…». Это постановление фактически лишало кинематографистов возможности свободного выбора в соответствии с собственными творческими позициями. Широко известно о непосредственном вмешательстве в дела кинематографа Сталина, определявшего не только его общее развитие, но часто и судьбу отдельных фильмов и режиссеров.

В 1930-е гг. стал формироваться длинный перечень запрещенных, «полочных» фильмов. За 1935-1937 гг. было снято с производства 103 фильма, еще 20 исчезли с экранов после короткой демонстрации. Многие ленты на десятки лет становились недоступными зрителю, другие и вовсе уничтожались. Так, фильм «Бежин луг» С. Эйзенштейна, в основу которого была положена истории гибели пионера Павлика Морозова, был запрещен, а отснятые эпизоды уничтожены. Режиссера, пытавшегося в этой истории выдвинуть на первый план не классовую борьбу, а человеческую трагедию, обвинили в том, что он исказил советскую действительность и опорочил идею коллективизации. Принятая 5 марта 1937 г. резолюция ЦК ВКП (б) запретила постановку фильма «ввиду антихудожественности и явной политической несостоятельности». Главному управлению по кинематографии было указано на недопустимость пуска киностудиями в производство фильмов без предварительного утверждения им точного сценария и диалогов. По мнению историка Л. В. Максименкова, это решение стало эпохальным в процессе установления тоталитарного контроля над кинематографом. Произошедшая история могла обернуться для С. Эйзенштейна и более серьезными последствиями. По линии НКВД на него был собран обширный компрометирующий материал, в котором, в частности, фигурировали работа режиссера в США в начале 1930-х гг. и его близкие контакты с мексиканскими художниками Диего Риверой и Фридой Кало, приютивших в своем доме Л. Троцкого. В 1937 г. эти факты вполне могли лечь в основу громкого судебного процесса по обвинению в троцкистской левооппортунистической диверсии. Однако власть предпочла направить Эйзенштейна на путь «исправления», своеобразным доказательством которого и стал фильм «Александр Невский».

Изобразительное искусство

Почти сразу после революции по инициативе В. И. Ленина был принят план «монументальной пропаганды», отражавший новое предназначение изобразительного искусства в новом советском обществе. Его цель заключалась в том, чтобы средствами искусства пропагандировать идеи социализма. Для этого предполагалось установить в городах России памятники «предшественникам социализма» - выдающимся революционерам и мыслителям прошлого, а также видным деятелям науки и искусства. Был составлен список из более чем 60 имен «великих людей». В их числе оказались Маркс и Энгельс, Робеспьер, Марат, Степан Разин, Спартак, Гарибальди, Радищев, Пестель, Герцен, Чернышевский, писатели Пушкин, Толстой, Достоевский, художники Рублев и Врубель, композитор Мусоргский и другие. Из этого обширного списка воплотить в жизнь удалось лишь часть памятников. В 1918-1920 гг. в Москве и Петрограде были установлены более 40 скульптурных изображений великих людей. Однако большинство памятников были выполнены из гипса, дерева, бетона и оказались недолговечны, кроме того, они не всегда соответствовали общепринятым эстетическим требованиям. Так, в Москве при установке монумента М. Бакунину, выполненного авангардистом Б. Королевым в духе кубизма и напоминавшего, по словам современника, «взбесившуюся фигуру», скульптура была разрушена разгневанными анархистами. Ошеломил публику и открытый в 1919 г. на Красной площади памятник Степану Разину работы Сергея Конёнкова: группа, изображающая атамана с его ватагой и полулежащей персидской княжной.

Королев Б. Эскиз памятника М. Бакунину Коненков С. у памятника С. Разину. 1919 г.

Декрет Совнаркома «О памятниках республики», в основе которого и лежал ленинский план, предполагал также снятие памятников, воздвигнутых «в честь царей и их слуг». На его основании в Москве были разрушены памятники Александру II в Кремле и Александру III у храма Христа Спасителя, памятник герою Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. генералу М. Д. Скобелеву, на месте которого соорудили монумент в честь первой советской конституции.

Принятие ленинского плана свидетельствовало о том, что в глазах новой власти скульптура, как, впрочем, и все другие сферы, перестала рассматриваться исключительно как искусство, а стала, в первую очередь, средством пропаганды.

В первые годы после революции необычайно популярным становится агитационно-массовое искусство. Особенно активное развитие получил политический плакат, который оказался самым мобильным и оперативным жанром изобразительного искусства. До революции плакат в России использовался только как театральная афиша или торговая реклама, политический же плакат сложился уже в годы гражданской войны. Основными особенностями плаката периода гражданской войны была мгновенная реакция на быстро меняющиеся события, острота подачи материала, агитационная направленность. В военных условиях плакат имел исключительное пропагандистское, мобилизационное значение. Большую роль играло и то обстоятельство, что плакат мог быть издан большим тиражом и общедоступен для восприятия населения, подавляющее большинство которого было малограмотным.

Первые политические плакаты были небольшого размера и внешне напоминали народные картины-лубки. Большое количество подобных плакатов было создано А. П. Апситом. Один из наиболее известных – плакат «1 Мая», на котором был изображен русский рабочий в красной косоворотке, указывавший на опоясанный красным полотнищем с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» земной шар.

Апсит А. Плакат «1 мая»/ 1919 г. Дени В. Смерть капиталу или смерть под пятой капитала. 1919.

Апсит А. Плакат «1 мая»/ 1919 г. Дени В. Смерть капиталу или смерть под пятой капитала. 1919.

Среди плакатистов, работавших в годы Гражданской войны, также выделялись Д. Моор, В. Дени, В. Маяковский, М. Черемных. Дмитрию Моору (Д. С. Орлову) принадлежат одни из лучших советских плакатов – «Ты записался добровольцем?» (1920) и «Помоги!» (1922), отличающиеся подчеркнутой простотой, выразительностью и эмоциональностью. Более повествовательны сатирические плакаты Владимира Дени(В. Н. Денисова), сопровождавшиеся, как правило, стихотворными текстами – «Деникинская банда» (1919), «Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала» (1919).

Моор Д. Ты записался добровольцем? 1920 г. Моор Д. Помоги. 1921 г.

Особое место в развитии плаката того времени занимали «Окна сатиры РОСТА». Плакаты, сделанные по трафарету и раскрашенные от руки, часто многосюжетные, сопровождавшиеся стихотворными надписями о последних событиях на фронте и в тылу, расклеивались в витринах отделений телеграфного агентства. «Окна» возникли осенью 1919 г. и выходили в свет на протяжении всей гражданской войны до 1921г.

Особое место в развитии плаката того времени занимали «Окна сатиры РОСТА». Плакаты, сделанные по трафарету и раскрашенные от руки, часто многосюжетные, сопровождавшиеся стихотворными надписями о последних событиях на фронте и в тылу, расклеивались в витринах отделений телеграфного агентства. «Окна» возникли осенью 1919 г. и выходили в свет на протяжении всей гражданской войны до 1921г.

Окна сатиры РОСТА. 1920.

Важную роль плакатная живопись продолжала играть и в последующие десятилетия, получив особое развитие в конце 1920-х - 1930-е гг. Главными темами плакатов этого времени стали индустриализация, коллективизация, ударническое движение, пропаганда спорта, и, конечно, политические процессы над «врагами народа», клеймить которых были призваны и разные жанры изобразительного искусства.

В годы Гражданской войны возникли и такие формы агитационного искусства, как агитпароходы, агитпоезда, агитационный фарфор. Приспосабливались к новым требованиям агитационного искусства и такие традиционные виды народного творчества, как лаковая миниатюра.

В первые послереволюционные годы продолжали развиваться и традиционные формы живописи. Одной из наиболее востребованных и популярных тем живописи стали события революции и гражданской войны. Одними из первых произведений, посвященных образу революции, были картины А. А. Рылова «В голубом просторе» (1918), К. С. Петрова-Водкина «1918 год в Петрограде» (1920), К. Ф. Юона «Новая планета» (1921). Особенно символична картина Константина Юона, в которой революция представляется событием вселенского масштаба – рождением новой планеты, которое люди мира принимают по-разному – одни радостно простирая к ней руки, другие - в ужасе закрывая руками лица. Представление о революции как неком космическом катаклизме отражено и в работе Б. Кустодиева «Большевик» - гигантская фигура со знаменем в руках, в праздничный день шагающая через улицы и переулки оживленного города.

Юон К. Новая планета. 1921 г.

Кустодиев Б. Большевик. 1920 г.

Петров-Водкин К. 1918 год в Петрограде. 1920 г.

Первое послереволюционное десятилетие стало одним из самых ярких и разнообразных периодов в истории российского изобразительного искусства. Советское искусство обогатили своим опытом и мастерством художники, представлявшие разные явления и направления русской живописи начала XX века: символизм, кубизм, супрематизм, футуризм, мирискусничество и др. Существовало множество течений, группировок, творческих организаций живописцев. Некоторое время еще продолжали работать художественные объединения, возникшие до революции: Товарищество передвижников, «Мир искусства», «Бубновый валет». Появилось и большое количество новых творческих организаций – АХРР, ОСТ, «Четыре искусства», ОМХ, НОЖ и другие. Идейная борьба между объединениями художников была не менее острой, чем противостояние литературных группировок. Так, роль, близкую к РАППу, в изобразительном искусстве сыграло объединение АХРР.

Ассоциация художников революционной России (АХРР), возникшая в 1922 г., сложилась, главным образом, из бывших участников Товарищества передвижных выставок, художников старшего и среднего поколений, и наследовала реалистические традиции передвижников. Декларация АХРР провозглашала: «Наш гражданский долг перед человечеством – художественно-документальное запечатление величайшего момента в истории в его революционном порыве. Мы изобразим сегодняшний день: быт Красной Армии, быт рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда». Свой стиль АХРРовцы назвали «героическим реализмом». Они стремились к непосредственному отражению окружавшей их действительности, сделав при этом живопись доступной массовому зрителю. Чтобы наблюдать жизнь и быт своих героев художники АХРР шли на фабрики и заводы, в красноармейские казармы, ехали в отдаленные районы страны. Кроме рабочих, солдат и крестьян, они писали портреты советских партийных и государственных деятелей и военачальников. Для популяризации своих работ АХРР организовала несколько тематических выставок с говорящими названиями: «Жизнь и быт Красной армии», «Жизнь и быт рабочих», «Жизнь и быт народов СССР», «Уголок им. В. И. Ленина».

Среди «ахрровцев» выделяется творчество Исаака Бродского, ставившего своей задачей документальное отображение событий и героев революции. Им была создана целая живописная «Лениниана» - серия картин и рисунков, посвященных вождю революции: «Ленин на фоне Смольного», «Ленин на фоне Кремля», «Выступление Ленина на Путиловском заводе» и другие. Однако наибольшую популярность приобрела его картина «Ленин в Смольном», растиражированная миллионами экземпляров, висевших во всех советских учреждениях, учебных заведениях, квартирах рядовых граждан.

Бродский И. Ленин в Смольном. 1930 г.

Бродский И. Ленин в Смольном. 1930 г.

Особое место в живописи ассоциации занимает творчество участника Первой мировой и Гражданской войн Митрофана Грекова,ставшего основоположником батального жанра в советском искусстве. Он создал большой цикл картин, посвященных Первой Конной армии, в походах которой сам принимал участие, - «Тачанка», «В отряд к Буденному», «Трубачи Первой Конной», «На Кубань».

Греков М. Тачанка. 1925 г.

Другой участник АХХР Г. Г. Ряжский воссоздавал в своих работах образы женщин нового советского общества, активных участниц производственной и общественной жизни. Ему принадлежат картины «Делегатка» и «Председательница».

Являясь приверженцами традиций реализма, члены АХРР крайне негативно относились к авангардной живописи, отвергали творчество не только отечественных художников-модернистов, но и европейских – Матисса, Пикассо. Практически сразу после своего создания АХРР развернула наступление на «левое» искусство, обвиняя его в буржуазности и ища поддержку у партийного руководства.

В 1924-1925 гг. сложилась творческое объединение ОСТ (Общество станковистов),объединявшее молодых выпускников первого советского художественного вуза ВХУТЕМАСа. В отличие от АХХР, стиль которой «станковисты» считали устаревшим, художники ОСТа живо интересовались новыми явлениями в западной живописи, в частности, творчеством П. Пикассо, выступали за освоение европейского художественного наследия. Не соглашалось ОСТ и с многими «левыми», выступавшими за отказ от традиционной картинной станковой живописи. Эти художники стремились отобразить новые явления современной эпохи, поэтому их главными темами стали индустриализация, жизнь советского города и массовый спорт.

Одним из самых талантливых представителей ОСТ был А. А. Дейнека, кисти которого принадлежат такие картины как «На стройке новых цехов», «Текстильщицы» и его главная работа остовского периода «Оборона Петрограда». К членам ОСТ принадлежали также Ю. И. Пименов, С. А. Лучишкин, П. В. Вильямс.

Дейнека А. Оборона Петрограда. 1927 г.

Одновременно с ОСТом возникло и общество «4 искусства», объединившее представителей четырех видов искусства – живописи, графики, скульптуры и архитектуры. Его членами стали бывшие участники «Мира искусства» и «Голубой розы» К. С. Петров-Водкин, П. В. Кузнецов, М. С. Сарьян, график В. А. Фаворский, скульптур А. Матвеев, архитекторы А. Щусев и И. Жолтовский. Как и ОСТовцы, художники «4 искусств» главной в своих работах считали не содержательную, а художественную, эстетическую сторону, были поклонниками французской школы живописи. Наиболее ярким представителем объединения был Кузьма Петров-Водкин, кисти которого принадлежат картины «После боя», «Тревога», и, безусловно, самая яркая работа художника «Смерть комиссара», написанная к десятилетию Красной армии.

Петров-Водкин К. Смерть комиссара. 1927 г.

Значительную роль в развитии живописи 1920-х гг. сыграли также художники организованной в 1927 г. группы ОМХ (Общества московских художников) – П. П. Кончаловский, И. И. Машков, Р. Р. Фальк, А. А. Осмеркин, С. В. Герасимов, И. Э. Грабарь.

В 1920-е гг. продолжалось бурное развитие русского модернизма. В первые после революции годы многие художники-авангардисты, такие как В. В. Кандинский, К. С. Малевич, В. Е. Татлин, А. Родченко, принимали участие в работе ИЗО – отдела изобразительных искусств Наркомпроса, становились преподавателями ВХУТЕМАС (Высших государственных художественно-технических мастерских), участвовали в перестройке художественной жизни в провинции. Так, Марк Шагал в качестве уполномоченного по делам искусств Наркомпроса был направлен в Витебск, где он организовал музей и народное художественное училище, преподавать в котором пригласил К. Малевича. По инициативе последнего в Витебске была создана своеобразная коммуна художников-авангардистов под названием Уновис - «Утвердители нового искусства».

Шагал М. Прогулка. 1917 г.

Кандинский В. Импровизация. 1917-1918 гг.

Неоднозначным явлением в «левом» искусстве 1920-х гг. была деятельность объединения ЛЕФ, в которое входили некоторые художники-модернисты. Являясь сторонниками ниспровержения классической культуры прошлого, в том числе станковой живописи, и сторонниками утверждения новых видов искусства – фотографии, плаката и т.п., и отстаивая свои идеи достаточно агрессивно, в то же время Левый фронт искусств внес немало новаторских идей в отечественное искусство. Так, член ЛЕФа Александр Родченко стал одним из основоположников искусства дизайна, одним из первых начал применять фотомонтаж. Другой лефовец - Владимир Татлин стал автором одного из самых ярких и новаторских проектов, символа творческих исканий послереволюционных лет, – проекта памятника III Интернационалу. Проект Татлина предусматривал строительство 400-метровой наклонной башни, состоявшей из двух металлических спиралей, внутри которых были заключены расположенные друг над другом стеклянные куб, пирамида и цилиндр. В кубе предполагалось разместить зал заседаний, где проходили бы съезды Интернационала, в пирамиде – его Исполком, а в цилиндре – информационный центр. Причем все три объема должны были вращаться вокруг своей оси: куб – со скоростью одного оборота в год, пирамида – одного оборота в месяц, цилиндр – одного оборота в день. Проект Татлина не нашел понимания у руководства Наркомпроса и не был воплощен в жизнь, однако он стал предтечей еще одного новаторского течения в советском искусстве – конструктивизма.

Татлин В. Проект Башни III Интернационала. 1920 г.

Конструктивизм объединял представителей разных видов искусства, но наиболее яркое воплощение нашел в советской архитектуре 1920-х гг. Характерными чертами архитектурного конструктивизма стали простата, подчеркнутый утилитаризм и функциональность, активное использование новых материалов и технологий в строительстве. Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу «конструирования» окружающей среды, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетические возможности таких материалов как металл, стекло, дерево.

В 1924 г. образовалась творческая организация конструктивистов – ОСА, представители которой разработали так называемый функциональный метод проектирования, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий и градостроительных комплексов. Они вели поиски новых принципов планировки населенных пунктов, разрабатывали новые типы общественных зданий – Дворцы труда, Дома советов, рабочие клубы, фабрики-кухни.

В стиле конструктивизма работали братья Веснины, И. Голосов, М. Гинзбург, Д. Коган и другие. В 1920-е гг. к конструктивистам примкнул и получивший известность еще до революции архитектор Алексей Викторович Щусев. Именно он стал автором одного из главных архитектурных символов советской эпохи – мавзолея Ленина, пирамидальная форма которого была призвана символизировать вечность.

Другим течением советской архитектуры 1920-х гг. был рационализм, круг сторонников которого сформировался вокруг Николая Ладовского. В 1923 г. они объединились в Ассоциацию новых архитекторов (АСНОВА). Рационалисты уделяли повышенное внимание психофизиологическим особенностям восприятия архитектурной формы и стремились найти рациональное начало в художественной стороне зодчества. Они выдвинули требование единства архитектурной формы, конструкции и функционально обусловленной пространственной структуры.

1923-1926 гг. были отмечены полемикой между АСНОВА и ОСА. Рационалисты обвиняли своих оппонентов в «ограниченности» и «превращении инженерной конструкции в некий фетиш», однако конструктивисты были все же популярнее и ближе к потребностям послереволюционной эпохи. В действительности при определенном различии творческих позиций оба этих течения отражали схожие тенденции в развитии архитектуры 1920-х гг.: поиск новых форм и типов зданий, повышенное внимание к функциональной основе, опору на научно-технические достижения. Удачно дополняя друг друга, они внесли большой вклад в развитие как отечественного, так и мирового зодчества.

Одним из самых ярких представителей советской архитектуры 1920-х гг., синтезировавший в своем творчестве влияние и рационализма, и конструктивизма, был Константин Мельников, включенный в 1933 г. на смотре современной архитектуры в Милане в список двенадцати лучших архитекторов мира. Мельников спроектировал в Москве пять зданий рабочих клубов, массовое строительство которых развернулось в это время по всей стране. Один из них, клуб имени И. В. Русакова, в плане представлял собой гигантскую шестеренку. Необычный дом, до сих пор являющийся достопримечательностью столицы, построил архитектор и для своей семьи. Он имеет оригинальную цилиндрическую форму, позволяющую предельно функционально использовать площадь жилища. Стены дома прорезают более 60 небольших шестигранных окон, обилие которых позволяло не только хорошо осветить внутренние помещения, но и сэкономить немало строительного материала.

Дом архитектора Мельникова. Мельников К. Дом культуры им. Русакова. 1927-1929 гг.

Господствовавшие в советском обществе идеи коллективизма наложили отпечаток и на развитие архитектуры. В 1920-е гг. в советских городах начали строиться дома-коммуны. Один из таких домов – Дом-коммуна Наркомфина, был спроектирован архитектором Моисеем Гинзбургом. Необычный для своего времени дом состоял из двух корпусов – жилого и коммунального (где предполагалось разместить столовую, спортивный зал и другие помещения общественного предназначения), соединенных крытым переходом. Удобные раздвижные окна, опоясывавшие сплошной лентой фасады дома, давали много света в помещениях. Плоская крыша жилого корпуса использовалась как солярий и цветник. Принцип функциональности нашел здесь воплощение в двухуровневой планировке квартир, что позволяло коридоры проложить через этаж и тем самым высвободить дополнительную площадь для жилья.

Отражением радикального подхода к перестройке семейно-брачных отношений в сторону полного обобществления домашнего хозяйства и даже ликвидации семьи как первичной ячейки общества, весьма распространенных в 20-е годы, стали такие проекты домов-коммун, в которых в одном из взаимосвязанных многоэтажных корпусов должны были жить дети дошкольного, во втором - школьного возраста, а в третьем – взрослые родители (1929 г., архитекторы М. Барщ, В. Владимиров). В Москве архитектором И. Николаевым был построен экспериментальный студенческий дом-коммуна на 2 тыс. человек, в восьмиэтажном корпусе которого были двухместные крохотные (6 кв. м.) комнаты для сна, а в трехэтажном блоке – спортивный, читальный залы, столовая, зал и кабинеты для занятий, прачечная, детские ясли и пр. Впоследствии подобный подход был официально осужден как «формалистический».

Борьба «левых» и реалистических течений в изобразительном искусстве началась практически сразу после революции. Первоначально, на волне популярности лозунгов о революционном преобразовании искусства, ведущие позиции принадлежали «левым», занимавшим, в том числе и руководящие посты в органах управления. Их стремление к уничтожению старого, классического искусства подчас принимало буквальный смысл. Так, в годы Гражданской войны были лишены академических пайков на основании принадлежности к реализму В. Мухина, А. Голубкина, М. Нестеров, К. Коровин. Однако надеждам левых на монопольные позиции в искусстве было не суждено сбыться. Творчество модернистов было далеко от вкусов широких масс, да и партийных руководителей. Поэтому в противостоянии «левых» и реалистов власть уже с середины 1920-х гг. стала оказывать явное предпочтение последним.

В 1930-е гг. в изобразительном искусстве, даже в большей степени, чем в других сферах, проявилась тенденция к унификации в рамках принципов социалистического реализма. Образцом для подражания стало творчество художников-передвижников. Авангардные опыты были прерваны, развернулась борьба с формализмом, в результате которой творчество многих художников оказалось под запретом.

Характерной чертой изобразительного искусства 1930-х гг. было тяготение к монументализму, отражающее потребности формирующегося тоталитаризма. Этому способствовала и расширяющаяся практика государственных заказов, призванная помочь художникам воплотить огромный размах социалистического строительства. Организовывались крупнейшие выставки: «15 лет РККА», «20 лет РККА», «20 лет ВЛКСМ», «Индустрия социализма». Господствующим направлением в официальной живописи становится прославление побед социалистического строительства, возвеличивание Сталина и его окружения. Одной из ведущих в изобразительном искусстве оставалась тема революции и гражданской войны (С. Герасимов «Клятва сибирских партизан», А. Дейнека «Наемник интервентов»). Ощущением героического пафоса и нарочитого оптимизма в духе сталинского афоризма «С каждым днем все радостнее жить» пронизаны работы на тему индустриализации и ударного труда (А. Дейнека «Стахановцы», И. Бродский «Ударник Днепростроя»), молодежи и спорта (А. Дейнека «Будущие летчики», «Юность»), массовых советских праздников (И. Бродский «Праздник Конституции», К. Юон «Первомайская демонстрация на Красной площади в 1929 году»). Стремительно меняющийся на путях строительства социализма облик советских городов и деревень изображен в картинах Ю. Пименова «Новая Москва», С. Герасимова «Колхозный праздник, А. Пластова «Праздник урожая» и др.

Дейнека А. Стахановцы. 1937 г.

Пластов А. Праздник урожая. 1938 г.

Пименов Ю. Новая Москва. 1937 г.

Одним из ярких представителей официальной живописи 30-х гг. становится Б. В. Иогансон, стремившийся соединить традиции русской исторической живописи XIX века с новым революционным содержанием в картинах «Допрос коммунистов», «На старом уральском заводе».

Иогансон Б. Допрос коммунистов. 1933 г.

В эти годы началось создание масштабной художественной «сталинианы», объединившее усилия как реалистов, так и модернистов (портреты Сталина кисти И. Бродского и П. Филонова, картина А. Герасимова «Сталин и Ворошилов в Кремле» и др.).

Герасимов А. Сталин и Ворошилов в Кремле. 1938 г.

Наряду с огромным количеством однообразных, невысокой эстетической ценности произведений, в 1930-е гг. создавались и талантливые живописные полотна С. Герасимова, П. Корина, М. Нестерова, А. Дейнеки, А. Пластова. Продолжали работать, несмотря на официальные запреты, деятели авангарда.

Каземир Малевич в годы коллективизации создал овеянный трагизмом цикл картин на крестьянскую тему («Крестьяне», «Девушки в поле», «Сложное предчувствие»). В последние годы жизни он стал заниматься фигуративной живописью, в душе сохраняя верность супрематизму, внимание к которому он пытался привлечь даже своей смертью. Умершего в 1935 г. Малевича похоронили в «супрематическом гробу», а над могилой установили надгробие в виде белого куба с изображением черного квадрата.

Малевич К. Два крестьянина на фоне полей. 1930 г.

Остался верен аналитической живописи Павел Филонов, выставки которого были запрещены. Бескомпромиссный художник принципиально не продавал свои картины, считая, что они являются достоянием народа, и жил в полной нищете. Он умер от голода в блокадном Ленинграде в декабре 1941 г.

Филонов П. Формула весны. 1925 г.

В советской архитектуре 1930-х гг. прослеживается переход от простоты и рациональности зодчества 1920-х к возрождению традиций неоклассицизма. Рационализм и конструктивизм обвинили в следовании «буржуазных взглядов на архитектуру», «утопичности проектов», «формализме». Утвердился новый архитектурный стиль, получивший название «сталинский ампир» и просуществовавший в СССР вплоть до середины 1950-х гг. Его характерными чертами были монументальность, помпезность, обилие различных декоративных элементов, украшавших здания, - колонн, скульптурных изображений, лепнины и т.п. В декоративном убранстве зданий активно использовалась советская символика – пятиконечные звезды, серп и молот, изображение колосьев хлеба и пр.

Иофан Б. Проект Дворца Советов. 1931-1933 гг.

Событием, ознаменовавшим смену стилей в советской архитектуре, стал конкурс на строительство Дворца Советов 1931-1933 гг. Дворец должен был стать местом проведения общегосударственных съездов и конференция, в нем предполагалось разместить органы Верховного Совета СССР. В конкурсе приняли участие 160 отечественных и иностранных архитекторов, однако предпочтение было отдано проекту Б. Иофана. Его проект предусматривал строительство ступенчатого здания высотой 400 метров, размеры которого должны были затмить все существовавшие архитектурные шедевры мира. Украшением интерьера должны были стать тысячи метров барельефов, мозаик, фресок, а венчать здание – 100-метровая фигура Ленина. Возводить Дворец Советов было решено на месте взорванного Храма Христа Спасителя, начались строительные работы, однако война помешала реализации этого проекта, способного изуродовать архитектурный облик столицы.

Среди построенных архитектурных сооружений примерами советского неоклассицизма могут служить Дом Совета Труда и Обороны (арх. А. Я. Лагман, ныне – здание Госдумы), гостиница «Москва» (арх. А. В. Щусев), а также жилой дом напротив Кремля (арх. И. В. Жолтовский), названный современниками «гвоздем в гробу конструктивизма». В духе «сталинского ампира», настоящих подземных дворцов были оформлены и многие станции московского метрополитена, строительство которого началось в 1930-х гг.

Иофан, Б., Мухина В. Советский павильон на Международной выставке в Париже. 1937 г.

Одним из символов 1930-х гг. и всей советской эпохи стала скульптура Веры Игнатьевны Мухиной «Рабочий и колхозница». Эта 25-метровая скульптурная композиция венчала здание советского павильона (арх. Б. Иофана) на Международной выставке 1937 г. в Париже, получившего высшую награду. Символично, что советский павильон находился прямо напротив помпезного павильона нацистской Германии, здание которого также венчала скульптура – орел с нацистской свастикой. Публика воспринимала это не просто как соревнование двух архитектурных школ, а как противостояние двух политических режимов, тем символичней явилась победа советского проекта.

Вопросы для закрепления:

1. Объясните, почему в первые послереволюционные годы ведущие позиции в искусстве и органах руководства культурой заняли представители «левых» течений.

2. В чем проявилась свобода творчества в искусстве 1920-х гг.? В чем заключалась ограниченность этой свободы?

3. Перечислите творческие объединения 1920-х гг., являвшиеся приверженцами идеологии Пролеткульта, и группы, занимавшие противоположные позиции. Каковы были основные причины их противостояния?

4. Почему, на ваш взгляд, советское руководство из всех художественных объединений 1920-х гг. отдавало предпочтение АХРР?

5. Как в архитектуре 1920-х гг. отразились социальные перемены, произошедшие в стране после революции?

6. Какие примеры авангардных экспериментов в литературе и искусстве 1920-х гг. вам известны?

7. Существует точка зрения, что Постановление 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» способствовало консолидации творческой интеллигенции и благотворно сказалось на развитии советского искусства. Согласны ли вы с этим? Какую цель преследовало издание этого документа?

8. Какое значение имело утверждение социалистического реализма в качестве основного метода советской литературы и искусства?