Образование новых форм искусства благодаря расширению его технической базы

Первые проявления «экспансии» художественно-творческой деятельности человека за ее первоначальные границы мы можем обнаружить сравнительно рано. Весьма интересна и показательна с этой точки зрения история скульптуры.

Начальные ее шаги были связаны с обработкой естественных материалов — глины, дерева, камня, кости, впоследствии же в скульптурный «оборот» входит и начинает играть все более существенную роль металл. На первый взгляд может показаться, что это расширение материальных ресурсов никакого принципиального значения для скульптуры, как искусства, не имело. Такой вывод был бы, однако, поверхностным. Обращение к металлу сыграло в истории скульптуры весьма значительную роль, ибо впервые создание художественного произведения оказалось опосредованным чисто технической процедурой — отливкой статуи (или статуэтки) в специально создаваемой для этого форме {243} по изготовленному скульптором образцу, модели. Таким образом, металлическая скульптура принесла искусству ваяния существеннейшие новшества: а) создание художником не самого художественного произведения, а лишь его модели; б) вынесение изготовления самого произведения искусства из сферы художественного творчества в сферу техники; в) возможность тиражирования произведения искусства, т. е. отливки в той же форме нескольких или многих экземпляров одного произведения; г) связанную с этим новую установку эстетического восприятия и оценки скульптурного произведения, для которых уникальность и рукотворность впервые перестали быть непременным условием его художественной ценности. Все это дает основания рассматривать скульптуру в металле (а позднее — и в бетоне или пластмассе) как особую отрасль пластического искусства, выросшую на ином уровне связи искусства с техникой, чем тот, который лежал в основе обработки скульптором глины, дерева или камня, и внесшую важные коррективы в структуру эстетического восприятия искусства.

|

|

|

Отметим сразу же, что в дальнейшем нечто подобное произойдет и в графике, когда в ней рядом с гравированным или нарисованным изображением станут использоваться различные техники так называемой «графики в материале», т. е. ксилография, офорт, литография, линогравюра и т. п. Здесь снова техника оказала принципиальное преобразующее воздействие и на процесс художественного творчества, и на характер эстетического восприятия эстампа по сравнению с рисунком.

Обращаясь под интересующим нас углом зрения к истории «мусических» искусств, нетрудно увидеть и тут действие аналогичных закономерностей. Мы уже говорили в другой связи о роли письменности в развитии литературы и музыки; сейчас следует охарактеризовать еще один аспект этой проблемы. Письменность, а затем техника книгопечатания имели для литературы и музыки значение новых материальных средств, благодаря которым в этих областях художественной культуры сложились новые, неизвестные ранее а) формы творчества, б) формы бытия художественных ценностей и в) формы восприятия. В самом деле, творческий процесс у писателя и композитора, записывающих свои произведения, существенно отличен от того, каков он в древнейшем устном и в фольклорном творчестве; роман и клавир как произведения искусства ведут иной «образ жизни», чем поэма и песня, исполняемые автором в самом процессе их созидания; чтение книги, а в известной мере и партитуры, есть, опять-таки, иной и новый тип эстетического восприятия в сравнении с первоначальным слушанием сказа и пения.

|

|

|

{244} Мы оценим по достоинству значение всех этих отличий, если учтем, что только с использованием техники знаковой (нотной и словесной) фиксации плодов литературного и музыкального творчества оказалось возможным рождение таких замечательных новых форм художественного освоения мира, как, например, роман, симфония, опера[102]. В основе же этого процесса расширения и обогащения сферы художественной деятельности лежали закономерности, во многом подобные тем, которые были выявлены при анализе развития пластических искусств: а) образование новых форм искусства благодаря овладению завоеваниями техники (в данном случае — техники коммуникаций, а не материального производства, а в дальнейшем — их единства, достигнутого книгопечатанием); б) изменение творческого процесса, ограниченного в этих формах литературного и музыкального творчества созданием художественного «полуфабриката», требующего в дальнейшем озвучивания другими художниками (в музыке) или, по крайней мере, допускающего это (в литературе); в) превращение записанного писателем и композитором произведения из абсолютно уникального в относительно уникальное, поскольку оно допускает исполнительское «тиражирование», т. е. бесконечное число различных воспроизведений-интерпретаций; г) формирование новых типов художественно-творческой деятельности — исполнительских, необходимых для звуковой материализации записанного автором произведения; д) преобразование структуры эстетического восприятия литературы и музыки, в той мере, в какой оно активизируется необходимостью самостоятельного «мысленного озвучивания» читаемого текста или нотной записи[103].

|

|

|

Уже из сказанного мы вправе заключить, что образование ряда новых форм художественного творчества связано с «экспансионистскими» устремлениями искусства в соседнее с ним «царство» — в мир техники. Искусство не замкнулось в кругу {245} изначально освоенных им средств художественного моделирования жизни, но, напротив, с необыкновенным вниманием следило за тем, что приносил человечеству его технический гений, и с поразительной целеустремленностью «набрасывалось» на всевозможные технические открытия, изобретения и усовершенствования, стремясь овладеть ими, поставить их себе на службу, расширить с их помощью возможности художественного освоения мира. Достаточно очевидно, как протекал и продолжает в наши дни развиваться этот процесс в области архитектурно-прикладных искусств. Вся история зодчества есть, в сущности, история художественного претворения тех новых средств, которые добывало развитие строительной техники — от кирпичной кладки здания до современных каркасно-панельных, металлических, бетонных, пластмассовых конструкций. История прикладного искусства столь же наглядно повествует о том, как непрерывно раздвигало оно свои границы за счет овладения плодами технического прогресса — от первых форм специализации многообразных отраслей художественного ремесла до перехода от художественного ремесла к технике мануфактурного производства, от него — к художественной промышленности и к современному дизайну. И всякий раз мы сталкиваемся здесь с появлением новых отраслей художественно-конструкторской деятельности — например, художественного ткачества, художественного стеклоделия, художественной обработки металла и т. д. и т. п. При этом крайне важно подчеркнуть, что в этой области, как и в рассмотренных нами выше, развитие техники открывает перед художественным творчеством все новые и новые горизонты, одновременно расширяя границы эстетического восприятия искусства — позволяя людям находить своеобразную художественную ценность не только в уникальном изделии, но и в массовом, не только в рукотворном, но и в машинном.

|

|

|

Вопрос о роли техники в истории искусства имеет, однако, еще один, быть может, неожиданный с первого взгляда, поворот: дело в том, что понятие «техника» употребляется не только в узком смысле, но и в широком. «Техника» в узком смысле этого слова есть, по определению толкового словаря, «совокупность орудий и средств труда»; в широком же смысле она есть, как говорит тот же словарь, «совокупность, профессиональных приемов, используемых в каком-либо деле, мастерстве»; в виде примеров здесь приводятся выражения «техника прыжка», «техника шахматной игры», «музыкальная техника». Безусловно прав Э. Маркарян, говоря, что сейчас общественные науки встали перед необходимостью «новой и более расширительной {246} трактовки понятий “техника”, “технология”, которые должны быть соотнесены со сферой человеческой деятельности в полном ее объеме, а не с одним только материальным производством» (454, 77). А в этом случае мы будем вправе рассматривать письменность и все другие каналы связи как технику человеческого общения, а спорт — как технику физического развития человека, и тогда проблема связи истории искусства с техническим прогрессом будет поставлена с необходимой широтой. С этой точки зрения станет, например, понятным, почему в современной культуре роль спорта вырастает параллельно роли производственной техники.

В самой глубокой древности его влияние на художественную культуру ограничивалось сферой танца, позднее спортивно-художественный синкретизм стал основой циркового искусства (лежащий в основе всех цирковых номеров трюк, по определению Е. Кузнецова, есть не что иное, как способ «преодоления физического препятствия» — 250, 284 и 382). Ныне влияние спорта на художественную культуру оказывается неизмеримо более широким и разнообразным. Оно и понятно — ведь в наше время спорт приобрел такой же массовый характер, так же плотно вошел в повседневную жизнь каждого человека — в виде утренней зарядки, производственной гимнастики, уроков физкультуры в школе и высших учебных заведениях, работы массовых спортивных обществ, наконец, в форме зрелища, созерцаемого в натуре или в телевизионной трансляции — как и техника в узком смысле этого слова. Естественно, что вместе с техникой материального производства техника физической культуры потребовала от современного искусства овладения ее ресурсами, дабы художественный язык был как можно более созвучен мироощущению современного человека. Отсюда — рождение таких новых — и ставших за короткое время столь популярными — разновидностей искусства, как художественная гимнастика, фигурное катание, балет на льду, художественное плавание, массовые физкультурные праздники-парады[104]. Весьма показательно и сильное влияние художественной гимнастики на классический балет, в котором «осовременивание» хореографического {247} языка выражается преимущественно в использовании движений художественной гимнастики и акробатики.

Правда, тут перед нами встает крайне важная в теоретическом отношении проблема: а вправе ли мы вообще включать в сферу искусства перечисленные нами формы технической и спортивной деятельности? Вопрос этот тем более серьезен, что в эстетике нет единодушного мнения на сей счет. Если киноискусство давно уже и всеми признано полноценной отраслью художественного творчества, то наличие фотоискусства, телеискусства, радиоискусства, цветомузыки и даже художественно-промышленного конструирования (дизайна) именно как форм искусства нередко оспаривается эстетикой, а еще чаще, как мы могли убедиться по историографическому введению, попросту ею игнорируется. Поэтому весь ход наших рассуждений имел бы опасный пробел, если бы мы не рассмотрели эту проблему по существу и не сформулировали с желательной научной аргументированностью критерии, которые позволяют относить к сфере искусства те или иные явления современной культуры.

Начнем с анализа той группы искусств, которая сложилась на технической базе — фотографии, кинематографии, радиовещания, телевидения. Рассмотренные сами по себе, фотография, кинематография, телевидение и радиовещание представляют собой, конечно же, не эстетические феномены, а порожденные научно-техническим прогрессом новые средства коммуникации, новые способы закрепления и распространения информации. Поэтому нужно сразу же отвергнуть как абсолютно несостоятельные широко распространенные — к сожалению, даже в теоретических работах — представления о том, что фотография, или кинематография, или телевидение суть новые искусства, равно как и не менее часто встречающиеся утверждения, будто фотография, телевидение или радиовещание, являясь чисто техническими инструментами современной системы коммуникаций, никакого отношения к искусству не имеют. Истина заключается в том, что все эти технические способы закрепления, хранения и передачи информации могут быть орудиями художественно-творческой деятельности человека, а могут таковыми и не быть — в зависимости от того, какие именно социальные потребности они в том или ином случае удовлетворяют, т. е. какой род информации они добывают и транслируют. Тут есть полная аналогия со сферой словесности (или литературы в широком смысле этого термина), где «технический» материал — слово — используется в самых различных целях и способен быть носителем весьма разнородной информации: еще Аристотель установил, что с помощью словесного обозначения можно описывать единичное, фактическое, {248} или общее, закономерное, или же возможное и вероятное, т. е. общее, выступающее в форме единичного; соответственно Аристотель различал такие три области словесности, как «история», «философия» и «поэзия» (46, 160). В переводе на современный теоретический язык это означает существование в сфере словесности литературы документальной (хроника, летопись, мемуары, очерки и т. п.), литературы научной и литературы художественной.

Не будем рассуждать о том, имеет ли в наше время такое членение исчерпывающее значение или же следует выделить наряду с этими тремя еще какие-то типы словесного закрепления информации, — ведь данная проблема интересует нас сейчас не сама по себе, а лишь постольку, поскольку она освещает вопрос об отношении к искусству новых коммуникативных средств, дополняющих в наше время средства словесные. Нам достаточно поэтому констатировать, что и в фотографии, и в кинематографии, и в телевидении, и на радиовещании мы сталкиваемся с распространением тех же трех типов информации, которые были обнаружены великим античным мыслителем в литературе: с фиксацией наличного, эмпирического бытия — единичного, фактического, существующего, случившегося или происходящего (речь идет о документальной фотографии, хроникальном фильме, радио- и телерепортаже, т. е. о жанрах, принадлежащих главным образом к сфере журналистики, вместе с соответствующими традиционными словесными жанрами); во-вторых, мы встречаемся здесь с отражением закономерностей объективного мира — общего, существенного, внутреннего, «устойчивого в явлениях», как говорил Ленин (имеются в виду научная фотография, научно-популярный и учебный фильм, радио- и телелекция, научно-познавательная передача, т. е. жанры, принадлежащие по сути своей к сфере научно-педагогической, а подчас и научно-исследовательской); в‑третьих, мы имеем здесь дело с художественной фотографией, с художественным кинематографом, с художественным радиовещанием, с художественным телевидением, т. е. с особыми формами искусства, использующими соответствующие технические средства для добывания и распространения художественной информации.

Мы говорим, разумеется, не о фиксации и трансляции произведений других искусств — например, не о фоторепродуцировании картины, не о радиопередаче концерта, не о телевизионной демонстрации кинофильма или театрального спектакля, так как в этих случаях фотография, радио и телевидение осуществляют чисто техническими средствами документально-точное {249} фиксирование и размножение данного произведения и нет никакой принципиальной разницы, художественное или какое-то иное явление оказывается тут объектом фото- и киноизображения или радио- и телепередачи. Художественное качество обретается фотографией, кинематографией, радиовещанием и телевидением тогда, когда доступными каждому из них средствами создаются самостоятельные и неповторимые произведения искусства — такие, например, как снимок М. Алперта «Комбат», непохожий на картину или гравюру, как радиопьеса Ф. Вольфа «Спасите наши души», невозможная на сцене театра, как постановка Ленинградской студии телевидения по книге В. Шкловского «Жили-были» (1966 г.), радикально отличающаяся по своей структуре от кинофильмов и спектаклей. Эти и многие другие примеры показывают, что техническая природа фото- и киноизображения, так же как радио- и телетрансляции, не является препятствием для решения художественно-творческих задач, ибо в этих случаях — как и во всех иных — техника как таковая, взятая сама по себе, нейтральна по отношению к искусству, а не враждебна ему и потому позволяет использовать самые разнообразные свои продукты и технологические процедуры для художественно-образного освоения мира. История киноискусства, вопреки многим скептическим прогнозам теоретиков 20‑х гг., доказала это с непререкаемой убедительностью, и та же ситуация повторяется в ходе развития фотоискусства, радиоискусства и телеискусства, вновь опровергая соответствующие «пророчества» скептиков.

Всякое искусство имеет в своей основе определенную техническую базу — иногда более, иногда менее сложную, иногда ограниченную техникой рукомесла, иногда включающую работу механизмов, машин, приборов. Уже по этой причине фотоизображение действительности нельзя абсолютно противопоставлять ее живописно-графическому воспроизведению; различие тут относительное, а не абсолютное — ведь в руках фотографа-художника самая сложная техника фотосъемки и фотопечати есть всего лишь инструмент, подчиняющийся его художественной воле (понятно, что инструмент этот, радикально отличный от инструментов живописца или графика, открывает перед фотоискусством особые возможности и накладывает на него особые ограничения)[105]. То же самое можно сказать о кинотехнике, телевизионной технике и радиотехнике.

{250} Принципиально так же должны мы подходить к так называемому «промышленному искусству» или дизайну[106]. Художественное качество не создается здесь самой техникой и не убивается ею, а возникает в диалектическом сопряжении с решением утилитарно-технических задач. Вопрос о праве дизайна на место в мире искусств должен решаться точно так же, как в архитектуре или в прикладном искусстве: мы имеем здесь дело с тем же сочетанием утилитарной и художественной функций, с той же взаимосвязью технической конструктивности и эстетической выразительности, с той же архитектонически-неизобразительной структурой художественного образа[107]. Разумеется, нельзя {251} не учитывать того существенного обстоятельства, что в создании машин, приборов, современных транспортных средств и т. д. роль утилитарного и технико-конструктивного факторов значительно более весома, чем, например, в мебели, посуде или старинных средствах передвижения (каретах, санях, фрегатах); но, во-первых, в большинстве случаев речь может идти здесь лишь о количественном изменении соотношения утилитарной и эстетической функций, равно как конструктивной и художественной формообразующих сил, при сохраняющемся в обоих случаях единстве данных факторов; во-вторых, аналогичную динамику их соотношения можно увидеть и в пределах самой архитектуры, и в различных областях прикладного искусства: например, в промышленной архитектуре диктат утилитарности и конструктивности гораздо более определенен, чем в архитектуре гражданской, а в художественно оформленном средневековыми мастерами оружии — более решителен, чем в создававшихся ими ювелирных изделиях; в‑третьих, в продукции современного дизайна соотношение утилитарного и эстетического колеблется в одних и тех же типах предметов — оно различно, например, в военном и в гражданском самолете, в телевизоре, предназначенном для заводского пульта управления и для быта, в электроосветительной арматуре для цеха и для театра.

Таким образом, в наше время, как и в далеком прошлом, в современном дизайне, как и в древнем художественном ремесле, мы сталкиваемся с тем же широким спектром соотношений технического и художественного начал; при этом сейчас, как и прежде, техническое конструирование перерастает в художественно-техническое тогда, когда техническая задача перестает быть единственным формообразующим принципом, когда она — в том или ином соотношении — скрещивается с установкой эстетической, с принципом художественного формообразования; это скрещение осуществляется во имя создания архитектурного сооружения, бытовой вещи, орудия производства, обладающих одновременно двойной ценностью — утилитарной и эстетической. Следовательно, вопреки тому, что утверждают некоторые наши теоретики (232; 335; 197), дизайн должен рассматриваться как новый вид архитектонического творчества, {252} распространяющий принципы, выработанные на базе ремесленного труда и приводившие поэтому прежде к созданию уникальных вещей и сооружений, на промышленное производство со свойственным ему тиражированием создаваемых изделий[108]. Мы могли убедиться по опыту истории скульптуры и графики, что подобное отделение чисто технического процесса изготовления произведений от художественно-творческого его «проектирования» не является смертоносным для искусства, что оно лишь модифицирует процесс созидания и восприятия художественных ценностей.

В близком этому аспекте следует рассматривать и искусство рекламы. Его появление в системе искусств было впервые признано в начале нашего века Рихардом Гаманом (55, 77 – 83), однако в дальнейшем эстетическая наука предпочитала не обращать внимания на это порождение буржуазной прозы жизни, компрометирующее «высокое» и «чистое» искусство. Между тем именно в течение последних десятилетий реклама развивалась особенно широко, активно используя многообразные достижения современной техники и выйдя далеко за пределы материнского лона промышленной графики. В наше время реклама говорит уже не только на традиционном графическом {253} языке этикеток, товарных знаков и проспектов, плакатов и вывесок. С одной стороны, благодаря помощи техники орнаментально-изобразительный язык рекламы стал неизмеримо богаче: электрические лампочки, а затем неоновые трубки позволили ей сохранять — и даже усиливать — свое воздействие с наступлением темноты; с другой стороны, новые средства воплощения придали объявлению, вывеске, анонсу монументальный характер, значительно усилив их роль в декоративном оформлении улицы, а шрифтовому и изобразительному языку рекламы сообщили недоступную промграфике динамичность — и текст, и изображение стали движущимися, отчего существенно расширилась их информационная емкость и обогатились их художественные возможности — изменился сам характер эстетического воздействия уличной электрорекламы по сравнению со старой рекламой.

Существо дела осталось, разумеется, неизменным. Основное средство художественной выразительности рекламного объявления — шрифт имеет двупланное назначение: он играет словообразующую роль благодаря своей интеллектуально-смысловой нагрузке, информируя нас о том, что именно здесь находится — «Ресторан» или «Концертный зал», магазин «Игрушки» или «Техническая книга», и одновременно роль художественно-образную, достигаемую эмоционально-ассоциативной выразительностью рисунка шрифта, его расцветки, ритма, композиционной структуры и т. д. В этой своей ипостаси шрифт работает как орнаментальная форма, и образный его характер проистекает из применения тех же самых средств, которые свойственны любой орнаментации поверхности.

Мы уже имели возможность довольно обстоятельно исследовать и законы художественного бытия орнамента, и специальный случай их преломления в шрифте (230, 89 – 124 и 112 – 115). Поэтому, отсылая читателя к данной работе и к специальной литературе (314), мы ограничимся сейчас указанием на то, что извлечение заключенных в шрифте художественных возможностей имеет большую историю, едва ли не равную истории письменности вообще. Историю эту следует начинать с эпохи пиктографии — рисованного письма, художественная выразительность которого достигалась изобразительным способом, а орнаментально-декоративное начало играло второстепенную роль (как это бывает вообще свойственно изобразительному орнаменту); второй крупной эпохой в этой истории было средневековье, создавшее замечательную культуру рукописной книги, в которой изобразительный и орнаментальный декор отделились от шрифта и стали работать на страницах рукописи рядом {254} со шрифтовым их заполнением, сам же шрифт уже не имел изобразительного характера, и его эстетическое воздействие могло достигаться только собственными, неизобразительными средствами; третья же эпоха наступила после нового длительного перерыва, обусловленного изобретением книгопечатания с его чисто деловым, информационно-смысловым подходом к набору, когда в XX в., освоившись с полиграфической техникой и поставив ее себе на службу, искусство оформления книги стало, с одной стороны, искать разнообразные выразительные структуры наборных шрифтов, а с другой — начало широко применять на обложках и суперобложках, титульных листах, в промышленной графике (на этикетках, в упаковке изделий, рекламном плакате и т. п.) рисованный шрифт, индивидуальный для каждой надписи и призванный этим своим индивидуальным обликом образно раскрывать конкретное содержание данной надписи[109].

Размышляя над генезисом и исторической эволюцией искусства шрифта, обнаруживаешь любопытную параллель между этим художественным явлением и другим, родственным ему по существу — ораторским искусством. Ведь с письменным словом происходит то же, что и со звучащим — в известных обстоятельствах их прямое информационно-смысловое значение может и должно обрастать, обволакиваться, оборачиваться дополнительным значением — экспрессивным, эмоционально-выразительным, образно-поэтическим. Различие тут только в том, что в одном случае для решения этой задачи мобилизуются все фонетические ресурсы слова, а во втором — ресурсы графические. А это исходное различие объясняет и другое, из него проистекающее — то, что в ораторском искусстве, как и в речи вообще, мельчайшей единицей его выразительного действия является фонема, а в искусстве шрифта — буква (ведь зрительно мы воспринимаем слово именно как сочетание отдельных букв, независимо от того, как оно произносится, а произносим и слышим сочетание фонем, а не букв, подчас резко отличающееся от транскрипции слова — особенно в таких языках, как английский). Но нам интересны сейчас не эти различия двух искусств, а общность закономерностей, их порождающих и определяющих их роль в человеческом общении — роль своеобразных форм «прикладного искусства», в которых информационно-агитационная функция сопрягается с функцией художественно-эстетической (последняя «прикладывается» к первой).

{255} Возвращаясь к прямой теме нашего разговора, мы хотели бы подчеркнуть, что когда развитие техники подарило рекламе светящиеся разноцветные трубки, пластичность которых позволяла придавать им любую форму и имитировать контурный рисунок, электрореклама сумела сочетать неизобразительный язык шрифтовой надписи с языком изобразительным, по-своему претворяя и этот традиционный прием прикладной графики. Так появились в современном городе вознесенные на крыши зданий светящиеся объявления-рисунки, без которых сейчас трудно уже представить себе архитектурный пейзаж XX в.

Однако искусство рекламы не ограничивается графическими — в широком смысле этого слова, включая и «электрографику» — средствами. Социально-экономическое значение утилитарной функции рекламы заставило искать и другие, часто неожиданные, возможности ее воздействия на «карман» современного человека. Она стала захватывать плацдармы в кинематографе, радиовещании, телевидении, формируя здесь особые жанры — разумеется, не всегда художественно значимые, но достигающие наибольшей силы воздействия именно тогда, когда рекламная информация перерабатывается и передается художественными средствами — в виде киноновеллы, радиодиалога или телевизионной интермедии. Развитие этих жанров — как и рекламы вообще — несравненно более эффективно в капиталистических странах, где оно подстегивается столь мощным стимулом, как конкуренция, и нередко принимает под ее влиянием извращенные, уродливые формы (напр., широко применяющиеся на телевидении рекламные перебивки фильмов, спектаклей, концертов и т. п.). Нетрудно, однако, предвидеть, что развитие в социалистических странах новой экономической системы должно вызвать усиленное внимание к рекламе соревнующихся фирм, предприятий, торговых учреждений; пока же в большинстве случаев наши предприятия и учреждения обращаются к помощи рекламы незаинтересованно, только потому, что существует соответствующая статья расходов в их бюджете, и потому уровень рекламы остается у нас крайне низким и в художественном, и в чисто утилитарном смысле.

Таким образом, рекламу следует рассматривать не как самостоятельный вид искусства, а как конгломерат различных видов. Самостоятельное же бытие имеет отрасль художественной деятельности, непосредственно соприкасающуюся с рекламой — оформление витрин магазинов или специальных выставочных стендов. Мы оказываемся тут в пограничной области, ибо подобно тому, как рекламные стихи Маяковского принадлежат одновременно искусству рекламы и искусству поэзии, подобно {256} тому, как рекламный «ролик» есть одновременно произведение искусства рекламы и киноискусства, так художественная организация экспозиции на витрине или стенде вводит нас в область нового Искусства нашего времени — искусства оформительского.

И оно есть детище технического прогресса — не случайно самые значительные национальные и международные выставки посвящены, как правило, демонстрации технических достижений предприятий, отраслей промышленности городов и стран. Но дело не только и даже не столько в тематике выставок — это может быть выставка картин, экспозиция мемориального музея и т. д., — сколько в том, что само их бытие в современной культуре оказалось возможным благодаря развитию строительной техники и техники коммуникаций, позволяющих создавать огромные экспозиционные «города» — типа ВДНХ или Всемирных выставок в Париже, Брюсселе, Монреале, Осака. Достаточно показательно, что экспозиционно-оформительское искусство зародилось сто лет тому назад (в 1851 г. была организована первая Всемирная промышленная выставка; ее план был разработан известным архитектором и теоретиком искусства этой эпохи Земпером) и что именно в наше время подобные выставки прочно вошли в культурный обиход человечества, выработав необходимый им особый художественный язык и породив соответствующую профессию художника-оформителя. Нельзя не согласиться с Б. Бродским, когда он утверждает, что ныне «выставка — фактор мировой культуры, столь же характерный для XX столетия, как кино и телевидение» (183, 84. Ср. также 181; 182).

Оформительское искусство синтетично. Оно использует средства архитектуры, скульптуры, живописи, художественной фотографии, литературы, кинематографа, музыки, иногда даже танца — на чешской выставке стекла в Москве показывалась пантомима «Происхождение стекла». Однако все эти средства играют здесь явно вспомогательную роль, применяясь в той или иной мере, в зависимости от конкретного идейно-эстетического замысла создателя выставки. Основным же художественным средством этого искусства, необходимым ему во всех случаях и неотъемлемым от него, является композиция самих экспонатов — подлинных вещей, для демонстрации которых и организуется данная выставка. Это могут быть машины или ткани, приборы или гравюры, радиотехнические или галантерейные изделия, но именно реальные предметы, представляющие самих себя, а не что-либо другое, выступающие не в качестве изображения, знака, а в подлинности своего действительного существования. Сами по себе они могут не иметь художественно-образного {257} смысла — этот смысл возникает лишь из их сочетания, сопоставления, согласования, подобно тому, как в литературе художественное значение имеют не слова, а определенное соединение слов, рождающее образ — метафору, сравнение, гиперболу, поэтическое описание. Разница тут лишь в том, что язык экспозиционного искусства — это язык подлинных вещей, а не словесных их обозначений, но вещи собираются здесь, сопоставляются и композиционно организуются не по логике их чисто технической или экономической связи, как это происходит на товарных складах или полках магазина, а по особой, двупланной логике, объединяющей техническую или экономическую информацию с образной выразительностью, с силой идейно-эмоционального воздействия. Цель такой художественной организации экспозиции заключается в том, чтобы настроить зрителя на определенный душевный лад, вызвать у него эмоционально-эстетическое отношение к представленным на выставке вещам и к представляемой ими творческой мощи человека, предприятия, государства, социального строя. И только для усиления этого художественного эффекта экспозиционное, искусство привлекает вспомогательные средства других искусств — от архитектуры до танца, которые должны сделать более конкретным идейный смысл выставки и более впечатляющей силу ее эмоционального воздействия (так же, в сущности, как архитектура и прикладные искусства прибегают для этой же цели к помощи синтеза с искусствами изобразительными, только у экспозиционного искусства более широкие возможности включения элементов других искусств).

Связь экспозиционного искусства с искусством рекламы определяется тем, что информационно-просветительская и пропагандистская функция выставок заключает в себе потенциальную возможность рекламности. Реализация этой возможности зависит от конкретных задач, которые преследуются в том или ином экспозиционном жанре. Скажем, музейная выставка полностью лишена рекламного характера, а выставка-продажа тех же произведений живописи или прикладного искусства должна заключать в себе элемент рекламности; в еще большей степени подчиняются установкам рекламы различные фирменные или отраслевые промышленные выставки, обращенные не столько к зрителю, сколько к представителям торговых организаций, которые могут осуществить сбыт экспонируемых изделий; и, наконец, рекламные цели становятся главенствующими в том жанре выставок, который используется в сфере торговли в виде специальных рекламных витрин магазинов, призванных не только информировать покупателя о предлагаемом ему здесь ассортименте {258} товаров, но и привлекать его, заинтересовывать, заинтриговывать, если хотите, обвораживать и «околдовывать». В капиталистическом мире эти возможности витринной экспозиции давно уже успешно реализуются (и тут конкуренция парадоксально оказывается движущей силой художественного развития), и в нашей стране в последние годы витрина все чаще оказывается предметом художественной разработки. В этих случаях выкладка товаров осуществляется по всем законам пространственных искусств — законам выразительной организации пространства, композиционной цельности и ритма, декоративности, цветовой гармонии, а нередко даже определенной сюжетности — например, при воссоздании образа осени или весны, пляжа или лыжной прогулки в витринах «Дома моделей». Эмоциональный строй такого рода образных решений витрин бывает весьма разнообразным — эпическим или лирическим, торжественным или забавным, строго деловым или проникнутым юмором.

При всей кажущейся прозаичности, а нередко и пошлости торгашеского духа рекламы, и в частности рекламной витрины, реклама, становясь отраслью прикладного искусства, приобретает в наше время большое социальное и культурное значение, и эстетическая теория не вправе пренебрежительно игнорировать ее существование и представлять себе художественно-творческую деятельность общества в тех ее пределах, в каких она развертывалась во времена Дидро, Гегеля или Белинского[110].

Соответственно в нашу эпоху эстетика должна охватывать своим исследовательским вниманием все новые проявления художественно-творческой деятельности людей, которые принесло с собой XX столетие и которые существенно раздвигают традиционные представления эстетической науки о границах мира искусств. Совершенно очевидно при этом, что в современных поисках новых способов художественного творчества на основе соединения потребностей искусства и возможностей техники далеко не все окажется жизнеспособным. Можно предполагать, что тот эксперимент, который осуществляется в чешском аттракционе {259} «Латерна магика», имеет большие перспективы — здесь как бы вырабатывается форма, ждущая еще своего содержания, тогда как стремление изобретателя поп-арта Р. Раушенберга создать «динамический сплав живописи, танца, кино, телевидения и современной техники» (403, 204) вряд ли приведет к сколько-нибудь серьезным результатам, ибо обращение искусства к технике, происходящее на формалистической основе, всегда было, есть и будет художественно бесплодным.

Как бы то ни было, но расширение границ «мира искусств» не остановилось в середине XX в. Дальнейший ход развития культуры будет приносить все новые и новые открытия на этом пути, некоторые из которых сейчас невозможно даже предугадать, а другие экспериментально разрабатываются в наше время. К их числу относятся и интенсивно ведущиеся в последнее время поиски в области цветомузыки и кинетического искусства. Не желая заниматься пророчествами и предрекать этим явлениям великое будущее или, напротив, неотвратимое поражение — занятие это достаточно безответственное и, во всяком случае, совершенно отличное от направленности нашего исследования, — мы хотим лишь отметить принципиальную возможность нахождения на этом пути пока еще не вполне ясных новых художественных структур. Ибо в отличие от абстракционизма, который безуспешно пытался заставить живопись и скульптуру говорить на абсолютно чуждом им неизобразительном языке музыки, цветомузыка и кинетическое искусство ищут способы сочетания музыкальных и пространственных форм, придавая последним ту реальную динамику, процессуальность, изменчивость во времени, которые лежат в основе музыкального искусства и позволяют поэтому органически связывать движение абстрактных цветосочетаний и объемных форм с движением музыкальных звуков. Сложность проблемы заключается лишь в том, чтобы найти законы эстетической, а не физической корреляции цвета и звука, пластических и звуковых отношений. Если эту задачу удастся решить, тогда возникнут, действительно, новые виды искусства; в противном случае соединение пластической и цветовой кинетики с динамикой музыки окажется механическим, случайным и чисто внешним, а на такой основе никакое синтетическое искусство существовать не может.

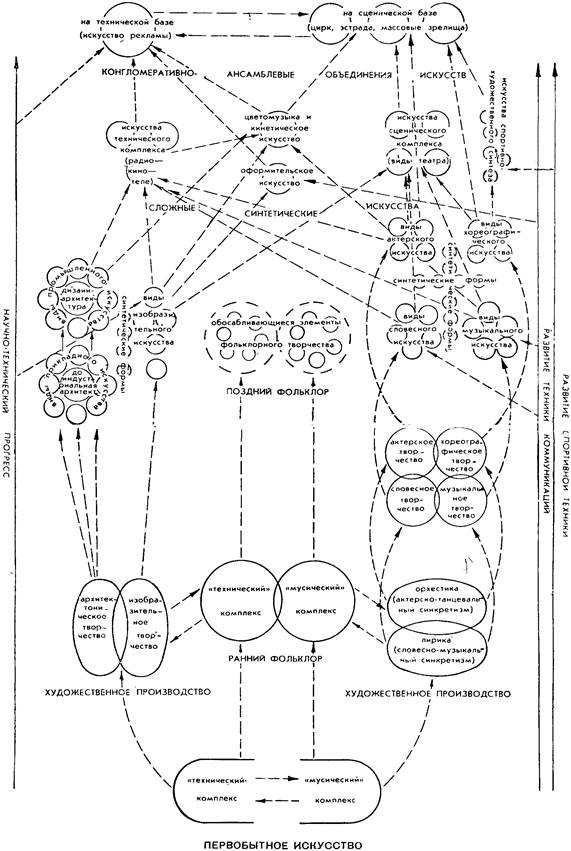

Резюмируя все сказанное в этой главе, мы можем представить «генеалогическое древо» истории искусства в полном виде, отражающем не только плоды дифференцирующей, но и результаты интегрирующей деятельности художественного гения человечества (табл. 26).

{260 – 261} Табл. 26

{262} 3. Отмирание устаревающих форм художественного творчества

Художественному развитию человечества свойственна некая «морфологическая пульсация»: на одних участках мир искусств постоянно расширяет свои границы за счет различных новообразований, на других происходит сжатие, сокращение системы искусств в результате отсыхания и отпадения некоторых ее ветвей. Дело, видимо, в том, что постоянная перестройка общественного бытия и общественного сознания не только порождает потребность в новых способах художественного освоения мира, но и лишает социальной ценности какие-то важные в прошлом виды, разновидности, роды и жанры искусства. Правда, этот последний процесс протекает в гораздо более ограниченных масштабах, нежели первый; художественная культура накапливает, несомненно, больше ценностей, чем утрачивает; и все же отмирание некоторых ее «клеток» происходит постоянно, и историческая морфология искусства должна объяснить, почему и как это случается.

Уже на ранних фазах историко-художественного процесса мы встречаемся с проявлениями данной закономерности. Так, сопоставление античной художественной культуры и первобытной показывает, что тут имела место не только дифференциация исходных способов художественного творчества и формирование некоторых новых, но и выпадение, утрата ряда форм древнего искусства. Это касается в первую очередь одной из самых важных областей первобытного искусства — художественного оформления человеческого тела.

Выше уже говорилось о том, какое широкое распространение в родовом обществе имели различные способы декоративного оформления лица и тела человека — раскраска, татуировка, рубцовая орнаментация и т. п. Любопытно (мы на это уже обращали внимание в иной связи), что даже инородные предметы, использовавшиеся в качестве украшений, нередко «припаивались» к телу таким образом, что теряли свою самостоятельность и как бы превращались в продолжение самого тела — например, браслеты, надевавшиеся на плечевые части рук молодых людей так, что впоследствии их уже нельзя было снять, или предметы, врезавшиеся в нос, ухо, губу и прираставшие к телу. Ничего подобного культура античности уже не знает. Художественное оформление было здесь полностью перенесено на одежду, а ювелирные изделия, употреблявшиеся значительно {263} более умеренно, чем в былые времена, оказывались всегда съемными, что подчеркивало их инородность по отношению к телу и лицу человека.

Так умерло древнейшее искусство, и само его существование стало в глазах потомков признаком дикости, начало казаться чем-то антиэстетическим, варварским. Если в наши дни еще встречается иногда декоративная татуировка на груди и руках некоторых людей, мы воспринимаем это как странный и уродливый пережиток, а совсем не как нормальную форму художественной деятельности. Однако некогда это было полноценное, подлинное искусство![111]

Другой пример — поистине драматическая история ораторского искусства. Порожденное в античности демократическими формами социального общения и необыкновенно высоко ценившееся в эту эпоху (именно тогда, как мы помним, и была разработана классическая теория ораторского искусства — риторика), оно сохраняло свою силу, хотя и существенно трансформировалось, в средние века, а затем вступило в полосу быстрого и решительного упадка; неудивительно, что в новое время риторика уже не является необходимым разделом поэтики, и сам термин «риторический» приобретает отрицательное в эстетическом смысле значение («выспоренный», «напыщенный»)[112]. Блестящие ораторы встречались, конечно, по-прежнему среди политических деятелей, юристов, священнослужителей, педагогов, однако ораторское искусство как социально-эстетическое явление, как отрасль художественной культуры исчезло, исчезло неизбежно и неотвратимо, потому что его рождение и расцвет возможны были лишь в условиях изустности основных форм социальной коммуникации.

В первобытных коллективах духовное общение имело столь ограниченный характер — ведь все поведение людей жестко обусловливалось здесь системой внушенных с детства нормативов {264} и табу, что никакой общественной потребности убеждать, потребности бороться духовным оружием слова еще не было. Полемические ристалища, идейные битвы как устойчивое социальное явление появились только будучи вызванными к жизни демократической системой социальных отношений в древнегреческих полисах, живших острой идейной борьбой и требовавших могучих новых средств духовного воздействия на массы. Потому-то история ораторского искусства неотрывна от истории политической борьбы в древней Греции, от истории софистической философии с выработанным ею изощренным мастерством полемики. Социальная жизнь древнего Рима обусловила дальнейшее развитие и некоторую модификацию унаследованных от греков практики и теории ораторского искусства, а средневековье, подчинившее все формы духовного общения и воздействия нуждам религии, превратило ораторское искусство в искусство церковной проповеди (неудивительно, что именно риторика, а не поэзия, значится теперь в ряду «свободных искусств»). Когда же основные средства социального общения стали письменными, когда политические деятели превратились из трибунов в писателей, когда газета, журнал, брошюра и книга стали главными носителями идеологии, а устное воздействие идеолога на массы, речи и диспуты получили второстепенное значение, ораторское искусство было обречено. «Истинная причина малого числа ораторов, — писал в 1788 г. Д. Фонвизин, — есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют…» (275, 96). Об этом же говорил и М. Буташевич-Петрашевский (там же, 117 и 119). Правда, новая история знает несколько периодов возрождения высокого ораторского мастерства, которые — что глубоко закономерно! — наступали всякий раз, когда революционные шквалы вздымали народные массы к политической активности и когда появлялась социально-историческая необходимость устного, прямого обращения вождей к массам: вспомним времена Великой французской революции или Великой Октябрьской революции. Но как только революционная буря утихала и социально-организационная деятельность людей принимала свои повседневные, «нормальные» формы, письменное слово мгновенно вытесняло слово устное и на смену ораторскому искусству приходило его печатно закрепленное инобытие — художественная публицистика[113].

{265} Книгопечатание оказалось, таким образом, тем непосредственным орудием общественных потребностей, которое сделало возможным появление новых форм художественно-творческой деятельности и одновременно погубило некоторые другие. Другие — потому что вместе с ораторским искусством та же судьба постигла, например, и искусство книгописания. Рукописная книга была произведением не только словесного, но и орнаментального, и изобразительного искусств. Печатный набор ликвидировал искусство каллиграфии, искусство орнаментации рукописи, искусство ее иллюминирования. Пройдет немало времени, прежде чем искусство книги возродится на базе полиграфической техники, но мы уже видели, что это было, в сущности, новое искусство, с иным художественным языком, иной образной структурой (258, 74 – 96; 259, 39 – 59).

Еще один, не менее показательный пример действия той же закономерности — история величия и падения искусства глиптики. Находящаяся на стыке скульптуры и прикладного искусства, эта своеобразная разновидность художественного творчества, о которой современный человек может судить лишь по музейным коллекциям, сложилась в рабовладельческих обществах древнего мира, отвечая потребности высокопоставленных и состоятельных людей фиксировать своей личной печатью, как знаком собственности, разного рода вещи и документы. Искусство резьбы по камню и было привлечено для создания миниатюрных рельефных изображений (так называемых инталий), способных давать хорошо читаемые отпечатки на пластичной поверхности воска или сургуча. Такие печатки носились обычно в виде колец, обладая, таким образом, одновременно практически-прозаической и декоративно-эстетической функциями. Позднее, в эпоху эллинизма, появился другой тип резного камня — камея, как предмет роскоши. Понятно, что искусство глиптики могло жить лишь до тех пор, пока сохранялась породившая его общественная — отчасти практическая, отчасти эстетическая — потребность (398; 399; 388).

Но самое, пожалуй, яркое проявление рассматриваемой нами закономерности — судьба фольклора. Его художественное своеобразие и его эстетическое обаяние неотрывны, как мы уже могли убедиться, от реальной почвы, на которой он жил и из которой питался, — от практической жизни крестьянства в феодальном обществе. Фольклор был возможен и необходим в социальном коллективе, не знающем письменной культуры, отделения {266} искусства от производства и от всех форм человеческого общения (в культовых обрядах, в семейном и общинном быту). Естественно, что исторический процесс вытеснения патриархального и натурально-замкнутого крестьянского бытия, неграмотности, невежества, веры и суеверий должен был быть смертельным для фольклора. Та же сила жестокой исторической необходимости, которая, как показал К. Маркс, сделала невозможными естественную жизнь или возрождение эпоса на высокой ступени развития производства, культуры и цивилизации, сделала невозможным в эту эпоху и существование фольклора. В обществе с развитым художественным производством (в эпоху капитализма), которое осуществляет свою экспансию и на крестьянский «художественный рынок», вытесняя архаические самодеятельные формы крестьянского творчества, последнее неизбежно деградирует и отмирает. С другой стороны, в социалистическом обществе, которое ликвидирует неграмотность масс и приобщает весь народ к достигнутому уровню культуры, которое стирает принципиальные различия между городом и деревней, которое осуществляет широкую и последовательную программу художественно-эстетического воспитания масс, фольклор заменяется самодеятельным творчеством нового типа, главная особенность которого состоит в том, что оно развивается в формах, выработанных художественным производством (см. об этом подробнее 67, 619 – 636). Благодаря этому создаются условия для преодоления многовекового дуализма фольклорного и профессионального путей развития искусства и открывается единая для всей социалистической культуры дорога художественного развития человечества.

{267} Часть третья,

теоретическая

Искусство как система классов, семейств, видов, разновидностей, родов и жанров

{269} Глава IX

Классы и семейства искусств

Переходя от рассмотрения исторического процесса формирования системы искусств к ее структурному анализу, мы будем руководствоваться уже цитированным положением Ф. Энгельса: логический метод исследования должен быть «тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы». Это означает в нашем случае, что мы будем иметь дело с тем же «генеалогическим древом» художественного освоения человеком мира, которое мы реконструировали в ходе генетически-исторического рассмотрения системы искусств, только смотреть на него нам нужно будет уже не в фас, а сверху, с «торца», представляя себе его как бы спрессованным, сплющенным, изъятым из тока времени. Таким образом, реальный ход исторических изменений, происходивших в мире искусств, определит последовательность нашего анализа; тем самым теоретические построения приобретут необходимую обоснованность — логика окажется не произвольным концепированием систематика, а инобытием истории.

Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 340; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!