КАРЛ МАРКС. «К КРИТИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК, БЕРЛИН, ФРАНЦ ДУНКЕР, 1859[290]

I

Немцы давно уже доказали, что во всех областях науки они равны остальным цивилизованным нациям, а в большей части этих областей даже превосходят их. Только среди корифеев одной науки – политической экономии – не было ни одного немецкого имени. Причина этого понятна. Политическая экономия есть теоретический анализ современного буржуазного общества и предполагает поэтому развитые буржуазные отношения, отношения, которые в Германии в течение столетий, со времени войн Реформации и Крестьянской войны, а особенно со времени Тридцатилетней войны, не могли возникнуть. Отделение Голландии от империи[291] оттеснило Германию от мировой торговли и с самого же начала свело ее промышленное развитие к самым ничтожным размерам; и в то время как немцы с таким трудом и так медленно оправлялись от опустошений гражданских войн, в то время как они растрачивали всю свою гражданскую энергию, которая никогда не была особенно велика, в бесплодной борьбе против таможенных границ и сумасбродных торговых правил, которым каждый мелкий князек и имперский барон подчинял промышленность своих подданных, в то время как имперские города приходили в упадок в условиях мелочной цеховщины и патрицианской спеси – в это время Голландия, Англия и Франция завоевывали первые места в мировой торговле, основывали колонию за колонией и развивали мануфактурную промышленность до высшего расцвета, пока, наконец, Англия благодаря пару, который впервые придал ценность ее залежам угля и железа, не стала во главе современного буржуазного развития. Но пока приходилось вести борьбу против до смешного застарелых пережитков средневековья, сковывавших до 1830 г. материальное буржуазное развитие Германии, до тех пор была невозможна немецкая политическая экономия. Только с основанием Таможенного союза немцы достигли такого положения, при котором они вообще смогли лишь понять политическую экономию. С этого времени действительно начался импорт английской и французской политической экономии на потребу немецкой буржуазии. Вскоре ученая братия и бюрократия овладели импортированным материалом и обработали его таким способом, который не делает особой чести «немецкому духу». Пестрая компания пописывающих аферистов, купцов, школьных наставников и бюрократов создала тогда немецкую экономическую литературу, которая по своей пошлости, поверхностности, отсутствию мысли, многословию и плагиату сродни только немецкому роману. В среде людей практического направления образовалась сначала школа протекционистов‑промышленников, авторитет которой, Лист, все еще является самым лучшим из того, что произвела немецкая буржуазная экономическая литература, хотя все его прославленное произведение списано у француза Ферье, теоретического родоначальника континентальной системы. В противовес этому направлению в 40‑х годах возникла школа свободной торговли из купцов прибалтийских провинций, которые с детски‑наивной, но не бескорыстной доверчивостью перепевали доводы английских фритредеров. Наконец, среди школьных наставников и бюрократов, которые взяли на себя теоретическую разработку науки, имелись худосочные и некритические собиратели фактов, вроде г‑на Pay, умничавшие спекулятивные философы, переводившие положения иностранных авторов на язык непонятого ими Гегеля, вроде г‑на Штейна, или впадавшие в беллетристику крохоборы в области «истории культуры», вроде г‑на Риля. Из всего этого, в конце концов, получилась камералистика[292], какая‑то каша из всякой всячины, политая эклектически‑экономическим соусом, – то, что требуется знать к государственному экзамену на должность правительственного чиновника.

|

|

|

|

|

|

В то время как буржуазия, школьные наставники и бюрократия в Германии еще бились над тем, чтобы заучить наизусть и хоть сколько‑нибудь понять начала англо‑французской политической экономии, относясь к ним как к непререкаемым догмам, появилась немецкая пролетарская партия. Все содержание ее теории возникло на основе изучения политической экономии; с момента ее выступления берет свое начало также и научная, самостоятельная немецкая политическая экономия. Эта немецкая политическая экономия базируется в сущности на материалистическом понимании истории, основные черты которого кратко изложены в предисловии к разбираемому произведению. Это предисловие в основной своей части было уже напечатано в «Das Volk», поэтому мы и отсылаем туда читателя. Не для одной только политической экономии, а для всех исторических наук (а исторические науки суть те, которые не являются науками о природе) явилось революционизирующим открытием то положение, что «способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще», что все общественные и государственные отношения, все религиозные и правовые системы, все теоретические воззрения, появляющиеся в истории, могут быть поняты только тогда, когда поняты материальные условия жизни каждой соответствующей эпохи и когда из этих материальных условий выводится все остальное. «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». Это положение настолько просто, что оно должно было бы быть само собой разумеющимся для всякого, кто не завяз в идеалистическом обмане. Из него вытекают, однако, в высшей степени революционные выводы не только для теории, но и для практики: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке… Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства, антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов; но развиваюшиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместо с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма». Таким образом, при дальнейшем развитии нашего материалистического тезиса и при его применении к современности нам сразу открывается перспектива великой, величайшей революции всех времен.

|

|

|

|

|

|

Положение, что сознание людей зависит от их бытия, а не наоборот, кажется простым; однако при ближайшем рассмотрении немедленно обнаруживается, что это положение уже в своих первых выводах наносит смертельный удар всякому, даже самому скрытому идеализму. Этим положением отрицаются все унаследованные и привычные воззрения на все историческое. Весь традиционный способ политического мышления рушится; патриотическое прекраснодушие с возмущением восстает против столь нечестивого воззрения. Новое мировоззрение неизбежно наталкивается поэтому на сопротивление не только со стороны представителей буржуазии, но и со стороны массы французских социалистов, которые желают перевернуть мир при помощи магической формулы: liberte, egalite, fraternite {свобода, равенство, братство. Ред.}. Но особенно великий гнев возбудила эта теория в среде немецких вульгарно‑демократических крикунов. И тем не менее они с большим рвением пытались плагиаторски использовать новые идеи, правда, обнаружив при этом редкое непонимание их.

Развитие материалистического понимания хотя бы на одном единственном историческом примере представляло собой научную работу, требовавшую многолетних спокойных занятий, ибо ясно, что одними фразами туг ничего не сделаешь, что только при помощи большого, критически проверенного, в совершенстве усвоенного исторического материала можно разрешить такую задачу. Февральская же революция бросила нашу партию на политическую арену и тем самым сделала для нее невозможным преследование чисто научных целей. Тем не менее основное воззрение проходит красной питью через все литературные произведения партии. В них повсюду, в каждом отдельном случае, показывается, каким образом политическое действие всякий раз возникало вследствие прямых материальных побудительных причин, а не вследствие сопровождающих их фраз, каким образом, наоборот, политические и юридические фразы точно так же порождаются материальными побудительными причинами, как и политическое действие и его результаты.

После поражения революции 1848–1849 гг. наступил момент, когда становилось все более и более невозможным воздействовать на Германию из‑за границы; тогда наша партия предоставила поле эмигрантских склок вульгарной демократии, ибо склоки остались единственно возможным действием. И в то время как вульгарная демократия с удовольствием занималась этими склоками, сегодня затевая потасовку, чтобы завтра начать братание, а послезавтра снова стирать свое грязное белье перед всем миром, в то время как эта вульгарная демократия выклянчивала себе деньги по всей Америке, чтобы тотчас после этого учинить новый скандал по поводу дележа нескольких добытых талеров, – наша партия была рада тому, что снова обрела некоторое спокойствие для научных занятий. Ее огромное преимущество состояло в том, что она имела в качестве теоретической основы новое научное мировоззрение, разработка которого доставила ей вполне достаточно занятий. Уже по одному этому она не могла так низко пасть, как «великие мужи» эмиграции.

Первым плодом этих исследований является лежащая перед нами книга.

II

В сочинении, подобном тому, которое лежит перед нами, не может быть и речи о простой критике отдельных, оторванных друг от друга положений политической экономии, об обособленном рассмотрении тех или других спорных экономических вопросов. Напротив, это сочинение с самого начала построено на систематическом охвате всего комплекса экономических наук, на связном изложении законов буржуазного производства и буржуазного обмена. А так как экономисты являются не чем иным, как толкователями и апологетами этих законов, то это изложение является в то же время критикой всей экономической литературы.

Со времени смерти Гегеля вряд ли была сделана хотя бы одна попытка развить какую‑нибудь науку в ее собственной, внутренней связи. Официальная гегелевская школа усвоила себе из диалектики учителя только манипуляции простейшими приемами, которые она применяла всюду и везде, и к тому же часто до смешного неуклюже. Все наследие Гегеля ограничивалось для этой школы простым шаблоном, при помощи которого строилась любая тема, и списком слов и оборотов, годных только для того, чтобы вовремя вставлять их там, где не хватало мыслей и положительных знаний. Таким образом, получилось, как сказал один боннский профессор, что эти гегельянцы смыслили кое‑что в «ничем», а писать могли обо «всем». Так это, конечно, и было. Однако у этих господ, несмотря на все их самомнение, настолько сильно было сознание собственной слабости, что они старались держаться по возможности дальше от больших задач; старая, рутинная наука удерживала свои позиции благодаря превосходству в положительных знаниях. И только когда Фейербах объявил несостоятельной умозрительную идею, гегельянство постепенно угасло, и стало казаться, что в науке снова началось царство старой метафизики с ее неподвижными категориями.

Это явление имело свою естественную причину. После режима гегелевских диадохов[293], приведшего к господству пустой фразы, естественно наступила эпоха, в которой положительное содержание науки снова возобладало над ее формальной стороной. В это время Германия набросилась с совершенно исключительной энергией на естественные науки, что соответствовало ее мощному буржуазному развитию со времени 1848 года; и по мере того как стали входить в моду эти науки, в которых спекулятивное направление никогда не играло сколько‑нибудь значительной роли, снова распространилась также и старая метафизическая манера мышления, вплоть до самой крайней вольфовской пошлости. Гегель был забыт, развился новый естественно‑научный материализм, который теоретически почти ничем не отличается от материализма XVIII века и имеет перед последним большей частью только то преимущество, что располагает более богатым, естественно‑научным, в особенности химическим и физиологическим материалом. Крайне плоское воспроизведение этого ограниченного филистерского способа мышления докантовского периода мы находим у Бюхнера и Фогта; и даже Молешотт, который клянется Фейербахом, каждую минуту забавнейшим образом запутывается в самых простых категориях. Неповоротливый тяжеловоз обыденного буржуазного рассудка, конечно, останавливается в замешательство перед рвом, отделяющим сущность от явления, причину от следствия. Но когда собираются на охоту с гончими по чрезвычайно пересеченной местности абстрактного мышления, тогда как раз нельзя садиться на тяжеловоза.

Таким образом, тут надо было решать другой вопрос, который не имеет отношения к политической экономии как таковой. Какой метод научного исследования следует избрать? С одной стороны, имелась гегелевская диалектика в совершенно абстрактном, «спекулятивном» виде, в каком ее оставил после себя Гегель; с другой стороны, имелся обычный, ныне снова ставший модным, по преимуществу вольфовски‑метафизический Метод, следуя которому буржуазные экономисты и писали свои бессвязные толстые книги. Этот последний настолько был теоретически разгромлен Кантом и в особенности Гегелем, что только косность и отсутствие другого простого метода могли сделать возможным его дальнейшее практическое существование. С другой стороны, гегелевский метод в данной его форме был абсолютно непригоден. Он был по существу идеалистическим, а тут требовалось развитие такого мировоззрения, которое было бы более материалистическим, чем все прежние. Он исходил из чистого мышления, а здесь надо было исходить из самых упрямых фактов. Метод, который, по собственному признанию Гегеля, «от ничего через ничто пришел к ничему»[294], был в этом виде здесь совершенно неуместен. Тем не менее из всего наличного логического материала он был единственным, который можно было по крайней мере использовать. Этот метод не подвергался критике, он не был опровергнут, никто из противников великого диалектика не смог пробить брешь в гордом здании этого метода; он был забыт потому, что гегелевская школа не знала, что с ним делать. Поэтому надо было прежде всего подвергнуть гегелевский метод основательной критике.

Гегелевский способ мышления отличался от способа мышления всех других философов огромным историческим чутьем, которое лежало в его основе. Хотя форма была крайне абстрактна и идеалистична, все же развитие его мыслей всегда шло параллельно развитию всемирной истории, и последнее, собственно, должно было служить только подтверждением первого. Если при этом истинное отношение было перевернуто и поставлено на голову, то все же реальное содержание повсюду проникало в философию, тем более, что Гегель в отличие от своих учеников не делал добродетели из невежества, а был одним из образованнейших людей всех времен. Он первый пытался показать развитие, внутреннюю связь истории, и каким бы странным ни казалось нам теперь многое в его философии истории, все же грандиозность основных его взглядов даже и в настоящее время еще поразительна, особенно если сравнить с ним его предшественников или тех, кто после него отваживался пускаться в общие размышления об истории. В «Феноменологии», в «Эстетике», в «Истории философии»[295] – повсюду красной нитью проходит это великолепное понимание истории, и повсюду материал рассматривается исторически, в определенной, хотя и абстрактно извращенной, связи с историей.

Это составившее эпоху понимание истории было прямой теоретической предпосылкой нового материалистического воззрения, и уже благодаря этому была дана исходная точка также для логического метода. Если эта забытая диалектика, даже с точки зрения «чистого мышления», привела к таким результатам, если она к тому же, как бы играючи, покончила со всей прежней логикой и метафизикой, то, значит, в ней во всяком случае было что‑то большее, чем просто софистика и схоластические изощрения. Но критика этого метода была нелегкой задачей; вся официальная философия боялась и теперь еще боится взяться за нее.

Маркс был и остается единственным человеком, который мог взять на себя труд высвободить из гегелевской логики то ядро, которое заключает в себе действительные открытия Гегеля в этой области, и восстановить диалектический метод, освобожденный от его идеалистических оболочек, в том простом виде, в котором он и становится единственно правильной формой развития мысли. Выработку метода, который лежит в основе марксовой критики политической экономии, мы считаем результатом, который по своему значению едва ли уступает основному материалистическому воззрению.

Критику политической экономии, даже согласно выработанному методу, можно было проводить двояким образом: исторически или логически. Так как в истории, как и в ее литературном отражении, развитие в общем и целом происходит также от простейших отношений к более сложным, то историческое развитие политико‑экономической литературы давало естественную руководящую нить, которой могла придерживаться критика; при этом экономические категории в общем и целом появлялись бы в той же последовательности, как и в логическом развитии. Эта форма на первый взгляд имеет преимущество большей ясности, так как тут прослеживается действительное развитие, но на самом деле она была бы в лучшем случае только более популярной. История часто идет скачками и зигзагами, и если бы обязательно было следовать за ней повсюду, то пришлось бы не только поднять много материала незначительной важности, но и часто прерывать ход мыслей. К тому же нельзя писать историю политической экономии без истории буржуазного общества, а это сделало бы работу бесконечной, так как отсутствует всякая подготовительная работа. Таким образом, единственно подходящим был логический метод исследования. Но этот метод в сущности является не чем иным, как тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от мешающих случайностей. С чего начинает история, с того же должен начинаться и ход мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме; отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает сам действительный исторический процесс, причем каждый момент может рассматриваться в той точке его развития, где процесс достигает полной зрелости, своей классической формы.

При этом методе мы исходим из первого и наиболее простого отношения, которое исторически, фактически находится перед нами, следовательно, в данном случае из первого экономического отношения, которое мы находим. Это отношение мы анализируем. Уже самый факт, что это есть отношение, означает, что в нем есть две стороны, которые относятся друг к другу. Каждую из этих сторон мы рассматриваем отдельно; из этого вытекает характер их отношения друг к другу, их взаимодействие. При этом обнаруживаются противоречия, которые требуют разрешения. Но так как мы здесь рассматриваем не абстрактный процесс мышления, который происходит только в наших головах, а действительный процесс, некогда совершавшийся или все еще совершающийся, то и противоречия эти развиваются на практике и, вероятно, нашли свое разрешение. Мы проследим, каким образом они разрешались, и найдем, что это было достигнуто установлением нового отношения, две противоположные стороны которого нам надо будет развить и т. д.

Политическая экономия начинает с товара, с того момента, когда продукты обмениваются друг на друга отдельными людьми или первобытными общинами. Продукт, вступающий в обмен, является товаром. Но он является товаром только потому, что в этой вещи, в этом продукте, завязывается отношение между двумя лицами, или общинами, отношение между производителем и потребителем, которые здесь уже более не соединены в одном и том же лице. Здесь мы сразу имеем перед собой пример своеобразного явления, которое проходит через всю политическую экономию и порождает в головах буржуазных экономистов ужасную путаницу: политическая экономия имеет дело не с вещами, а с отношениями между людьми и в конечном счете между классами, но эти отношения всегда связаны с вещами и проявляются как вещи. Эта связь, о которой в отдельных случаях лишь догадывался тот или другой экономист, впервые была раскрыта Марксом во всем ее значении для всей политической экономии, и благодаря этому труднейшие вопросы он сделал такими простыми и ясными, что понять их смогут теперь даже буржуазные экономисты.

Если мы рассматриваем товар с его различных сторон и к тому же товар в его вполне развитой форме, а не в том состоянии, когда он еще с трудом развивается в первобытной меновой торговле между двумя первобытными общинами, то он нам представляется с двух точек зрения: потребительной стоимости и меновой стоимости. И тут мы тотчас вступаем в область экономических споров. Кто хочет иметь яркий пример того, что немецкий диалектический метод на своей теперешней ступени развития по меньшей мере настолько же превосходит старый, пошло‑болтливый метафизический метод, насколько железные дороги превосходят транспортные средства средневековья, тот пусть прочтет у Адама Смита или у какого‑либо другого официального экономиста с именем, какие мучения причиняет этим господам меновая стоимость и потребительная стоимость, как трудно им четко отделить одну от другой и понять каждую в ее своеобразной определенности, а затем сопоставит все это с ясным, простым изложением данного вопроса у Маркса.

После того как проанализированы потребительная и меновая стоимости, товар предстает как непосредственное единство обеих, в том виде, как он вступает в процесс обмена. Какие противоречия тут возникают, читатель может найти на стр. 20–21. Заметим только, что эти противоречия имеют не только абстрактный, теоретический интерес, но одновременно отражают и те трудности, которые проистекают из природы непосредственного менового отношения, из простой меновой торговли, отражают те невозможности, на которые неизбежно наталкивается эта первая грубая форма обмена. Разрешение этих невозможностей заключается в том, что свойство представлять меновую стоимость всех других товаров переносится на специальный товар – деньги. Деньги или простое обращение рассматриваются затем во второй главе, а именно: 1) деньги как мера стоимостей, причем тут же стоимость, измеряемая в деньгах, цена, получает свое более близкое определение, 2) как средство обращения и 3) как единство обоих определений, как реальные деньги, как представитель всего материального буржуазного богатства. Этим заканчивается изложение первого выпуска, переход же денег в капитал оставляется для второго выпуска.

Мы видим, что при этом методе логическое развитие вовсе не обязано держаться только в чисто абстрактной области. Наоборот, оно нуждается в исторических иллюстрациях, в постоянном соприкосновении с действительностью. Поэтому здесь и приводятся в большом разнообразии эти примеры как в виде указаний на действительный исторический ход вещей на разных ступенях общественного развития, так и в виде указаний на экономическую литературу, имеющих целью проследить с самого начала процесс выработки ясных определений экономических отношений. Критика отдельных, более или менее односторонних или запутанных воззрений в основном дана уже в самом логическом развитии и может быть изложена кратко.

В третьей статье мы перейдем к экономическому содержанию самой книги.

Написано Ф. Энгельсом 3–15 августа 1859 г.

Напечатано в газете «Das Volk» №№ 14 и 16, 6 и 20 августа 1859 г.

Печатается по тексту газеты

Перевод с немецкого

К. МАРКС

БРИТАНСКАЯ ТОРГОВЛЯ

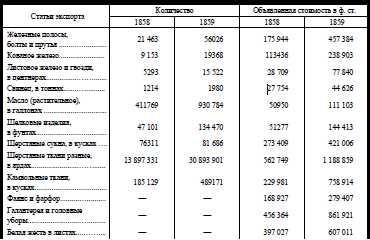

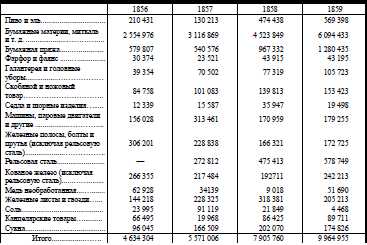

Британское министерство торговли только что опубликовало отчет об экспорте за первые шесть месяцев нынешнего года, тогда как его таблица объявленной стоимости импорта охватывает только пять месяцев, по 31 мая включительно[296]. Сравнивая соответствующие периоды 1858 и 1859 гг., мы находим, что, за некоторыми небольшими, не заслуживающими упоминания исключениями, британский импорт из Соединенных Штатов вообще уменьшился, по крайней мере по стоимости, тогда кар; британский экспорт в эту страну возрос, как по количеству, так и по стоимости. Для иллюстрации этого факта мы приводим из официального отчета следующие таблицы:

Британский экспорт в Соединенные Штаты за шесть месяцев, по 30 июня включительно

{Английский центнер составляет 1/20 так называемой большой тонны (1016 кг), или 50,8 кг. Ред.}

Британский импорт из Соединенных Штатов за шесть месяцев, по 31 мая включительно

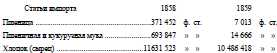

Отчет о британском экспорте показывает вообще увеличение не только в сравнении с 1858, но и с 1857 г., как видно из следующей таблицы:

Британский экспорт за шесть месяцев, по 30 июня включительно

1857 __ 60 826 881 ф. ст.

1858 __ 53 467 804 ф. ст.

1859 __ 63 003 159 ф. ст.

При более близком рассмотрении, однако, становится очевидным, что общее повышение стоимости экспорта 1859 г. сравнительно с 1857 г. является результатом расширения торговли с Индией и что, более того, произошло бы уменьшение общей суммы британской экспортной торговли 1859 г., по сравнению с 1857 г., больше чем на 2000000 ф. ст., если бы Индия с избытком не восполнила этот дефицит. Следовательно, на мировом рынке еще не совсем исчезли следы кризиса 1857 года. Наиболее важной и удивительной чертой отчета министерства торговли, без сомнения, является быстрое развитие британской экспортной торговли с Ост‑Индией. Сначала проиллюстрируем этот факт официальными цифровыми данными:

Экспорт в Британскую Ост‑Индию за шесть месяцев, по 30 июня включительно

Если мы припомним, что примерно в течение 16 лет, с 1840 по 1856 г., британская экспортная торговля с Индией была обычно устойчивой, хотя по временам имело место как небольшое повышение, так и заметное падение ниже средней цифры в 8000000 ф. ст., то покажется поразительным, что эта устойчивая торговля за короткий промежуток в два года удвоилась и что неожиданный рост имел место в период ожесточенного восстания рабов[297]. Вопрос, происходит ли это расширение торговли только вследствие временных обстоятельств или оно стоит в связи с подлинным развитием индийского спроса, получает особый интерес в связи с нынешней финансовой конъюнктурой в Индии, которая принуждает британское правительство просить у парламента разрешение на заключение нового индийского займа в Лондоне и которая в то же время заставляет даже лондонский «Times» поставить на обсуждение вопрос: не лучше ли в конце концов было бы для Англии ограничиться владением тремя старыми провинциями и возвратить остальную территорию полуострова ее местным правителям.

При том скудном материале, которым мы располагаем, невозможно прийти к окончательному суждению о действительном характере внезапного расширения британской экспортной торговли с Индией, однако все известные нам данные склоняют нас к мнению, что преходящие обстоятельства, так сказать, раздули эту торговлю больше ее органических размеров. Прежде всего, мы не можем обнаружить какого‑либо особого движения в британском импорте из Индии, которое могло бы повести к увеличению экспорта в эту страну. Правда, наблюдался рост импорта некоторых товаров, по он почти уравновешивался сокращением импорта других товаров; в целом же колебания индийского экспорта слишком слабы, чтобы так или иначе объяснить внезапные изменения импорта в эту страну. Конечно, восстание рабов могло помочь англичанам исследовать провинции, прежде мало известные, и солдат мог, таким образом, расчистить дорогу для купца. Кроме того, за последние годы в Индию усиленно ввозилось и там накоплялось серебро, и даже индиец, несколько взбудораженный только что пережитыми волнующими сценами, мог, пожалуй, действовать вопреки своей мании припрятывания и в какой‑то мере приняться тратить свое серебро, вместо того чтобы его закапывать. Все же у нас нет оснований придавать слишком большое значение такого рода гипотезам, тем более, что, с другой стороны, бросается в глаза несомненный факт чрезвычайных правительственных расходов – приблизительно в сумме 14000000 ф. ст. за год. Хотя такое положение вещей достаточно объясняет внезапный рост английской экспортной торговли с Индией, едва ли можно думать, что оно предвещает значительную продолжительность этого нового движения. Самым длительным его результатом будет, вероятно, полное разрушение национальной индийской промышленности, ибо, как читатель должен был убедиться из последней таблицы, излишек британского экспорта в Индию вызван главным образом вторжением британских бумажных материй и бумажной пряжи. Чрезмерное расширение продажи со стороны Манчестера тоже могло до известной степени способствовать разбуханию цифр таблицы британского экспорта.

Написано К. Марксом около 5 августа 1859 г.

Напечатано в газете «New‑York Daily Tribune» № 5717, 19 августа 1859 г. в качестве передовой

Печатается по тексту газеты

Перевод с английского

К. МАРКС

ЛУИ‑НАПОЛЕОН И ИТАЛИЯ

Каждый день проливает новый свет на слова и поступки Наполеона III в Италии и помогает нам понять, что он подразумевает под свободой «от Альп до Адриатики». Для него самого война была лишь второй французской экспедицией в Рим, правда, во всех отношениях более крупной, но по мотивам и результатам не отличающейся от того «республиканского» предприятия[298]. «Спасши» Францию от европейской войны заключением мира в Виллафранке, этот же «освободитель» собирается теперь «спасти» итальянское общество посредством принудительного восстановления государей, которых одно слово хозяина Тюильри лишило власти, и посредством подавления силой народного движения в Центральной Италии и Папской области. В то время как британская пресса изобиловала неопределенными догадками и on dits {слухами. Ред.} о вероятных изменениях условий Вилла‑франкского договора на Цюрихской конференции, в то время как лорд Джон Рассел со свойственной ему неисправимой неосторожностью, побудившей лорда Пальмерстона доверить ему портфель министра иностранных дел, счел себя вправе в торжественной декларации в палате общин объявить, что Бонапарт воздержится предоставить свои штыки в распоряжение свергнутых государей, в номере «Wiener Zeitung» от 8 августа появилось следующее напечатанное на первой странице официальное сообщение:

«Конференция в Цюрихе скоро должна собраться, чтобы заключить окончательный мир, о главных условиях которого уже договорились в Виллафранке. Всякому, кто примет во внимание очевидное значение конференции, трудно понять, как это печать, не только за границей, но даже и в Австрии, осмелилась выразить сомнение по поводу осуществления или осуществимости условий Виллафранкского договора. Выполнение предварительных условий мира, скрепленных собственноручными подписями обоих императоров, гарантировано торжественными обещаниями и властью обоих монархов».

Это сказано ясным языком. С одной стороны, мы имеем тщетные протесты обманутых итальянцев, с другой стороны – «sie volo, sic jubeo»[299] Франца‑Иосифа и Луи Бонапарта, подкрепленное штыками, нарезными пушками и другим «armes de precision» {«нарезным оружием». Ред.} . Если итальянские патриоты не хотят поддаваться елейным увещеваниям, они должны уступить грубой силе. Другого выбора у них нет, вопреки противоположному утверждению лорда Рассела, который, может быть, был совершенно искренен, ибо это утверждение было вложено в его уста лишь для того, чтобы с его помощью отделаться от британского парламента на время, предназначенное для того, чтобы раздавить Италию под железной пятой союзных деспотов. Что касается светской власти папы в Папской области, то Луи‑Наполеон, даже не дожидаясь окончания войны, объявил, что она будет сохранена. Условия предварительного договора в Виллафранке предусматривают восстановление австрийских государей в Тоскане и Модене. Возвращение к власти герцогини Пармской не было включено в эти условия, ибо Франц‑Иосиф хотел отомстить этой принцессе за ее открытый отказ связать свою судьбу с судьбами Австрии, по со свойственным ему великодушием Луи‑Наполеон снисходительно согласился выслушать смиренные мольбы этой donna errante {странствующей дамы. Ред.} . Через Валевского он дал честное слово г‑ну Сен‑Мону, испанскому послу в Париже, а также уполномоченному герцогини, что она будет восстановлена на троне, причем размер территории ее герцогства останется прежним, может быть за единственным исключением – крепости Пиаченцы, которая должна быть передана Виктору‑Эммануилу, если он будет хорошо себя вести на конференции в Цюрихе. Выскочке не только бесконечно льстила идея разыгрывать из себя покровителя сестры Бурбонов, но он также думал, что напал наконец на верное средство завоевать расположение Сен‑Жерменского предместья[300], которое до сих пор с презрением отвергало его заискивания и проявляло по отношению к нему высокомерную сдержанность.

Однако каким образом «освободитель национальностей» должен был стать миссионером «законности и порядка», спасителем «существующего общества»? Как успешно присвоить себе эту менее поэтическую роль? Это было стремительным движением по наклонной плоскости. Создание и поддержание в публике неуверенности относительно истинного значения предварительных условий Виллафранкского договора, потворствование как диким слухам, так и разумным догадкам явно имели целью постепенно подготовить Европу к самому худшему. Лорд Пальмерстон, который ненавидит Австрию и заявляет о своей любви к Италии и который, как известно, является доверенным лицом Наполеона III, поддержал героя декабря на этой скользкой почве. Пальмерстон, который вытеснил правительство Дерби, воспользовавшись его симпатиями к Австрии, по‑видимому, поручился перед всей Европой и в особенности перед Италией за честность намерений своего августейшего союзника, Наполеона III. Таким образом, он преспокойно устранил парламент, или, возможно, даже распустил его, сознательно введя его в заблуждение. Его определенное заявление о том, что Англия еще не решила, принять ли ей участие или нет в европейском конгрессе (последний, вероятно, санкционирует решения Цюрихской конференции и тем самым, распределив ответственность между всеми европейскими державами, облегчит бремя ненависти, которое в противном случае пало бы на плечи одного Наполеона), опровергается прусскими газетами, опубликовавшими полуофициальное сообщение, в котором утверждается, что Англия и Россия обратились совместно к берлинскому двору с предложением принять участие в этом европейском конгрессе.

Второй шаг Наполеона, который он предпринял только после того, как несколько улеглось лихорадочное возбуждение общественного мнения, был сделан в Сардинском королевстве. Он пытался склонить Виктора‑Эммануила сделать эту работу вместо себя, чего было не так легко добиться. Виктор‑Эммануил, казалось, получил все то, что потеряли Австрия и ее вассалы. Фактически, хотя еще не по титулу, он сделался правителем Центральной Италии и Папской области, где население всюду признало его династию, если не из любви к Пьемонту, то из ненависти к Австрии. Первое требование, которое французский поборник свободы предъявил своему новому вассалу, заключалось в том, чтобы тот отказался от официального руководства народным движением. В этом Виктор‑Эммануил отказать ему не мог. Он приказал сардинским уполномоченным покинуть герцогства и Папскую область и отозвал Бон‑кампаньи из Флоренции, Массимо д'Адзельо из Романьи и Фарини (по крайней мере в качестве официального уполномоченного) из Модены[301].

Однако венценосный «освободитель» все еще не был удовлетворен. Его прежний опыт во Франции давал ему достаточно оснований прийти к выводу, что, при надлежащем руководстве, голосование народа представляет собой наилучшее в мире средство, с помощью которого можно установить деспотизм на прочной и благопристойной основе. Поэтому от сардинского короля потребовали воздействовать на ход голосования народа в восставших провинциях таким образом, чтобы создалось впечатление, будто власть государей в этих провинциях восстановлена волей народа. Разумеется, Виктор‑Эммануил не хотел и слышать о требовании, исполнение которого наверняка погубило бы навсегда будущее итальянской свободы и превратило бы возгласы «evviva!» {«да здравствует!». Ред.} в общий вопль проклятий по всему полуострову. Как говорят, Виктор‑Эммануил такими словами ответил французскому искусителю графу де Резе:

«Милостивый государь, я прежде всего итальянский государь. Не забывайте этого обстоятельства. Интересы Италии имеют для меня больше значения, нежели интересы Европы, на которые вам угодно было намекать. Я не могу поддержать авторитетом своего имени восстановление низложенных правителей, я этого не сделаю. Я уже и так был чрезмерно снисходителен, когда предоставил события их собственному ходу».

Говорят даже, что рыцарственный король прибавил еще следующие слова:

«Если будет принято решение относительно вооруженного вмешательства, вам еще придется обо мне услышать. Что же касается конфедерации, то мои интересы и честь одинаково заставляют меня противиться ей, и потому я буду бороться против нее до конца».

Вскоре после того, как этот ответ был передан в Париж, появилась знаменитая статья Гранье де Кассаньяка о неблагодарности итальянцев[302], содержащая зловещий намек на то, что если могущественная рука покровителя отстранится, то австрийский орел вскоре водворится на фасаде королевского дворца в Турине. Виктора‑Эммануила тотчас же уведомили, что получение им Пиаченцы будет поставлено в зависимость от его хорошего поведения и что степень влияния итальянских государей в предполагаемой конфедерации все еще является предметом обсуждения. Окончательный удар был ему нанесен обсуждением вопроса о национальной принадлежности жителей Савойи; при этом дано было понять, что если Бонапарт помог Виктору‑Эммануилу освободить Италию от ига Австрии, то последний едва ли сможет отказаться освободить Савойю от ига Сардинии. Эти угрозы скоро приняли осязаемую форму в виде волнения, начавшегося вдруг по сигналу из Парижа в феодальных и католических кругах Савойи.

«Савойяры», – восклицала одна парижская газета, – «устали тратить свои деньги и проливать кровь своих сынов за дело Италии».

Для Виктора‑Эммануила это был сильный argumentum ad hominem{156}, и если он непосредственно не принял на себя поставленную перед ним задачу, то есть некоторое основание опасаться, что он по крайней мере обещал подготовить путь для вооруженного вмешательства Франции. Если можно верить сообщению, содержащемуся в телеграмме из Пармы от 9 августа и гласящему, что «пьемонтцы были изгнаны из города и провозглашена красная республика, а обладатели собственности и друзья порядка спасаются бегством», то оно весьма знаменательно для будущего. Как бы то ни было, содержит ли оно правду или ложь, это сообщение вполне может явиться для «спасителя порядка и собственности» сигналом к вмешательству, к отправке его зуавов против «неисправимых анархистов)» и к расчистке пути для возвращения государей. Один из них, сын великого герцога Тосканы, отрекшегося в его пользу {Леопольд II и Фердинанд IV. Ред.} , уже встретил «сердечный прием» в Тюильри. А французские войска, направлявшиеся домой, получили приказ остаться в Италии, и таким образом препятствия на пути к успешным переговорам в Цюрихе скоро исчезнут.

Написано К. Марксом в середине августа 1859 г.

Напечатано в газете «New‑York Daily Tribune» № 5725, 29 августа 1859 г. в качестве передовой

Печатается по тексту газеты

Перевод с английского

К. МАРКС

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Лондон. Забастовка строительных рабочих, или точнее говоря lock‑out {локаут. Ред.} , объявленный предпринимателями, продолжается[303], к непохоже на то, чтобы враждующие стороны сколько‑нибудь существенно изменили свою позицию. Во вторник состоялось совещание делегатов от рабочих, на котором присутствовали также уполномоченные других профессий; на совещании было единогласно решено не наниматься на работу ни к одному хозяину, требующему обещания не вступать в «общество». Одновременно в таверне «Свободный каменщик» состоялось собрание «объединенных» предпринимателей, на которое не был допущен ни один корреспондент. Как стало впоследствии известно, эти боящиеся гласности господа после бурного совещания договорились, что ни один из членов ассоциации не должен открывать своего предприятия до тех пор, пока строительные рабочие официально не откажутся от своего «общества» и пока «рабочие г‑на Троллопа не прекратят своей забастовки». Последний пункт вскоре должен быть улажен, так как недавно г‑н Троллоп вступил в переговоры с рабочими и самым серьезным образом уверял, что обвинения, выдвинутые против него (увольнение рабочего, вручившего ему петицию о девятичасовом рабочем дне и т. п.), основаны на недоразумении. Что же касается другого из условий, то «локаутированные» ни в коем случае не согласятся на него, если только к этому их не вынудит крайняя нужда. Они чувствуют, что для них отказ от «общества», отказ от любой организации означал бы превращение в подлинных крепостных капиталистов и привел бы к утрате той небольшой доли независимости, которой располагает еще современный пролетарий. Беспощадная непреклонность хозяев, которые притязают на такую власть над своими «рабочими руками», какую имеют над своими рабами американские плантаторы, вызвала осуждение даже со стороны некоторой части буржуазных журналистов. Мы, разумеется, не имеем никакого основания быть недовольными предпринимателями: пусть они делают все, что в их силах, для углубления и без того достаточно глубокой пропасти между трудом и капиталом и для усиления концентрированной, сознательной классовой ненависти, которая является вернейшим залогом социального переворота.

В Лондоне в целом имеется более 1000 строительных предприятий. Из них закрыто только 88, по зато самых крупных. Число lock‑outs (уволенных рабочих) достигает 19000–20000, а не 40000, как утверждали вначале. Щедрые денежные пожертвования поступают в «общество» со всех концов страны, но до сего времени рабочие, сидящие без хлеба, отказывались принимать поддержку. Слава смелым! Разве буржуа, руководимые своими классовыми интересами, способны на подобное самопожертвование?

В последние дни сессии, закончившейся в субботу, палата общин занималась почти исключительно избирательными скандалами, которые подобно грибам после дождя покрыли самые стены здания парламента. Это ужасающее зловоние коррупции прекрасно гармонировало с ароматами Темзы и должно было бы довести до рвоты достопочтенных членов палаты, если бы они не были привычны к таким вещам. Дело касалось то лиц, которые открыто (именно в этом было их преступление) продавали и покупали стада британских избирателей, наподобие овечьих стад, то какого‑нибудь бедняги, который добровольно отказался от своего дорого доставшегося места, так как не в состоянии был удержать его, ввиду петиции, опротестовывающей его избрание; такое дело должно было стоить ему по меньшей мере 3000 фунтов стерлингов. Однако оставим все это. К чему копаться в грязи? Добавим еще только, что почти все члены палаты, уличенные в подкупах, принадлежат к «либеральной» партии[304].

Едва ли стоит упоминать о тронной речи. Это совершенно ничего не говорящий официальный документ. Относительно предполагаемого европейского конгресса в тронной речи было сказано, что ее величество якобы еще не пришло к определенному решению. Это ложь. Непосредственно после заключения Виллафранкского мира лорд Пальмерстон заявил русскому правительству, что он готов направить представителей на конгресс, созыв которого был предложен Россией. Он, таким образом, уже четыре недели назад «пришел к определенному решению».

Париж. Мы избавим наших читателей от описания парижских празднеств в честь победы. Несмотря на сложные махинации, которые пустили в ход, чтобы заставить забыть поражение в Виллафранке, рассеять внимание парижского населения и исторгнуть из глоток подкупленных лиц провозглашение здравиц, лично император был настолько мало удовлетворен оказанным ему приемом, что даже решился на отчаянный шаг объявления амнистии, от которого его усиленно отговаривали его «декабрьские» советники. Парижская пресса также получила амнистию, отныне все «предупреждения» были отменены[305].

Из Берлина никаких вестей, кроме старых пустых фраз и продолжения безнадежной агитации за реформу Германского союза под гегемонией Пруссии. Слияние Готской партии с демократами теперь дело решенное, как это видно из нижеследующих сообщений. Состояние короля {Фридриха‑Вильгельма IV. Ред.} не улучшается.

В Эйзенахе 14 августа состоялось новое собрание «немецких патриотов», чтобы с высочайшего соизволения провозгласить систему взглядов Готской партии единственным средством спасения[306]. Среди знаменитостей, участвовавших на собрании, упомянем: г‑на фон Беннигсена из Ганновера, Цабеля из Берлина (ты знаешь, кто ты?), Зигеля, редактора «Sachsische Konstitutionelle Zeitung»[307], Титуса из Бамберга, Шульце‑Делича и т. д. Выдвинутая вновь образованной немецкой партией программа, само собой разумеется, включает реформу Союза, прусскую гегемонию, отмену постановлений Союзного сейма против печати и права союзов и т. п. В заключение местом созыва следующего съезда был намечен Франкфурт, вероятно для того, чтобы быть поближе к собору св. Павла[308].

Из Ганновера же сообщают, что местное правительство в целях конкуренции со своими пруссофильствующими патриотами, против которых оно принимает и полицейские меры, снова выдвинуло шлезвиг‑гольштейнский вопрос.

Написано К. Марксом около 19 августа 1859 г.

Печатается по тексту газеты

Напечатано в газете «Das Yolk» № 16, 20 августа 1859 г.

Перевод с немецкого

На русском языке публикуется впервые

К. МАРКС

Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 327; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!