Конец ознакомительного фрагмента.

Ллойд Арнольд Браун

История географических карт

Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=606705&lfrom=236997940

«История географических карт»: Центрполиграф; Москва; 2006

ISBN 5‑9524‑2339‑6

Аннотация

Исследование Ллойда Арнольда Брауна охватывает период с середины II тысячелетия до н. э., когда вавилоняне ввели в обиход кадастровую съемку – составление планов земельных владений для расчетов налогов, – до XX века, увенчавшего историю картографии созданием подробной карты Земли. Автор рассказывает о том, как люди осознали необходимость изображения мира, какими инструментами и методами пользовались путешественники и ученые для составления сначала примитивных, а затем все более точных и всеобъемлющих карт.

Ллойд Арнольд Браун

История географических карт

Навигационная карта Ла‑Манша и побережья Англии от Плимута до Веймута 1583 г. Из первого тома морского атласа «Зеркало мореплавания» (1584) Лукаса Вагенера

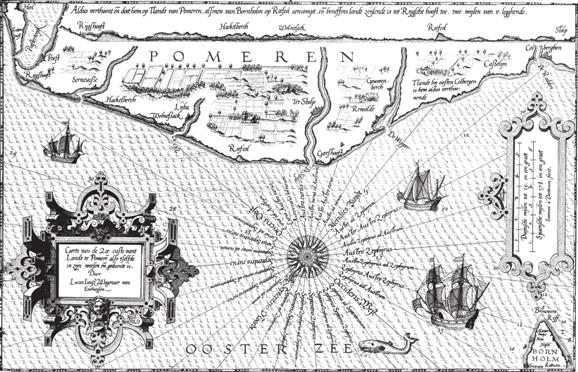

Навигационная карта Балтийского моря, северного побережья Польши (в то время часть Померании) и датского острова Борнхольм, ок.1583 г. Из второго тома морского атласа «Зеркало мореплавания» (1585) Лукаса Вагенера. (Карта ориентирована юго‑востоком кверху.)

Город Константинополь смотрит на юг в сторону Мраморного моря. Эта рукописная карта из турецкого морского атласа «Виды островов Средиземного моря» была изготовлена в 1526 г. в Галлиполи

Введение

Перед вами история карт – людей, которые их делали, и методов, которыми эти люди пользовались. Мы мало что знаем о них самих и о сложных путях, какими попадала к ним необходимая информация. До сих пор ничего подобного этой книге не издавалось, хотя в последние семьдесят пять лет неоднократно звучали заявления о том, что мир начинает испытывать к картам все больший интерес. К несчастью, заявления эти отражали скорее не действительное положение вещей, а благие пожелания небольшой группы ученых и коллекционеров, которые – поколение за поколением – неустанно изучали и новые, и старые карты. Однако в последние пять лет это утверждение, пожалуй, приобрело реальный смысл.

Когда в 1939 г. в Европе начались военные действия, все сколько‑нибудь заметные коллекционеры карт в США и за рубежом быстро почувствовали к себе острый интерес; были тщательно обшарены даже некоторые небольшие и малоизвестные частные коллекции. Выяснилось, что мир и правда уже картирован целиком, но как?! И устаревшие сухопутные и морские карты далеких забытых островов, лагун, плато и дорог в джунглях внезапно превратились в строго охраняемые ценности. Конечно, весь мир к началу войны был уже нанесен на карту; и тем не менее что‑то здесь кардинально было не так. На каждую местность можно было найти какую‑нибудь карту (хотя масштаб их зачастую оказывался слишком мелким для реального военного применения); но при этом театр военных действий почему‑то далеко не всегда этой карте соответствовал. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что толковой карты всего мира все же не существует. О причинах этого нам может рассказать история.

Недавняя мировая война вызвала к жизни новый интерес к карте мира. Несмотря на то что многие наши политики по‑прежнему склонны к изоляционизму, огромный незнакомый мир, с которым нам пришлось совсем недавно столкнуться, уже сомкнулся вокруг нас. Наш интерес к нему – уже не праздный интерес сторонних наблюдателей; это интерес людей, которым пришлось осознать, что карта мира – это наша карта, и нам пора узнать о ней побольше.

История картографии не была написана раньше по нескольким причинам; причины эти не новы, они приложимы к любому историческому исследованию такого рода. Роберт Гук (1635–1703), английский физик и «экспериментальный философ», в написанном для друга «Предисловии» сформулировал их точно и лаконично:

«Мало кого из тех, кто много знает, можно убедить в том, что им известно нечто, чем стоит поделиться с другими, а поскольку эти вещи для них обычны и хорошо известны, они склонны считать их таковыми и для остальной части человечества; такое предубеждение нанесло много вреда в этом отношении, как и во многих других, и первым делом нужно от него избавиться. Есть другие, те, кто ясно осознает собственные знания, и все же по недостатку ли способности хорошо писать, желания компилировать, или времени изучать и перерабатывать, или из‑за скромности и страха появиться в печати, или потому, что они считают, что знают недостаточно для целой книги, или просто потому, что им не предложили или не попытались их красноречиво убедить, пренебрегают этим; другие так долго тянут с этим, что в конце концов забывают, что собирались сделать. Таких людей, если проявить настойчивость, можно вынудить раскрыть свои знания; для этого нужно найти подходящих людей, которые разговаривали бы с ними и задавали вопросы, а потом составляли бы из их ответов историю».

Существует и еще несколько причин, которые забыл упомянуть Роберт Гук. Достоверного биографического материала для истории картографии, особенно в дохристианские времена, очень мало; вследствие этого целые главы книги, охватывающие столетия развития человеческой мысли, получились довольно безликими, если не туманными. Приходится полагаться на рассказы о людях и их творениях, попадающие к нам через вторые‑третьи руки, причем зачастую это просто фрагменты, которые копировались и пересказывались уже много раз. Иногда все, что у нас есть, – это слухи и сплетни современников. К примеру, Страбон пишет, что Посидоний говорил, что Аристотель, еще по чьим‑то словам, написал… Эти разрозненные данные ни в коем случае не способны удовлетворить душу истинного ученого. К тому моменту, когда он закончит взвешивать все за и против и сравнивать варианты кодексов, которыми располагает, он, более чем вероятно, увязнет где‑то в Средневековье и достигнет пенсионного возраста, чувствуя, что заслужил отдых. Или же, оценив доступные данные, предпочтет совсем ничего не писать, нежели полагаться на такие недостоверные свидетельства.

В настоящее время литература по истории картографии состоит из бесконечных статей, монографий и более длинных исследований, посвященных какой‑нибудь одной личности или периоду истории. Эти работы пишут люди, у которых достаточно времени и энергии на рассмотрение отдельного небольшого пункта или главы, но не хватает либо времени, либо желания для того, чтобы провести исследование, охватывающее пять с лишним тысяч лет, и рассмотреть биографии и произведения бесчисленных представителей всех без исключения слоев общества.

Таким образом, чтобы составить однотомную историю картографии, необходимо ограничить себя прямой и более или менее узкой тропкой и держаться поближе к пути прогресса, лишь намекая на боковые ходы – как, например, перечисление многочисленных факторов, сдерживавших во все времена научное познание мира. Необходимо также обладать смелостью, чтобы с уверенностью говорить о высокой степени культурного развития той или иной части человечества, даже если свидетельства этого не настолько ясны и прозрачны, как хотелось бы. Через века до нас дошло достаточно упоминаний, намеков и случайных замечаний, чтобы предположить, что записи сохранили не все; и в самом деле, было бы глупо считать иначе. Например, в четвертой книге своей «Географии» Страбон пишет, что в прежние времена жители Массалии владели немалым числом кораблей, «а равно оружия и инструментов, полезных для навигации и при осаде городов». Мы можем, конечно, предположить (как делают некоторые историки), что эти средства навигации не представляли собой ничего особенного, что это были грубые приспособления, поскольку такова культура этого периода и т. д. Или мы можем оставить вопрос открытым и справедливо задуматься: а насколько далеко, собственно, зашли финикийцы в отношении компаса, астролябии и других средств навигации? Я предпочитаю оставить вопрос открытым. Опять же, Страбон упоминает, что халдейский астроном Селевк говорил о неравномерности приливов в определенных местах при разных фазах Луны. Таким образом, Селевку приписывается решение загадки или открытие закона, который управляет суточной неравномерностью приливов в Индийском океане. Страбон просто упоминает об этом вскользь, чтобы проиллюстрировать какое‑то другое свое утверждение. Но у нас есть все основания задуматься: а что еще мог Селевк знать о Вселенной? Имеем ли мы право считать, что это его единственный вклад в науку? Напротив, несколько сотен подобных небрежных ссылок на менее яркие события заставляют соблюдать максимальную осторожность, говоря о датах открытия и изобретения чего бы то ни было.

Заявка на приоритет всегда важна для автора, даже если область его исследований не обещает выгод денежного характера. Но если мы, как историки, говорим о достижениях людей, живших две или три тысячи лет назад, то вопрос приоритета становится чисто академическим. Следует учитывать также, что та область знаний, к которой относится изобретение или открытие, была известна, возможно, гораздо более широко, чем нам кажется. Знаниями по астрономии, например, даже в очень древних цивилизациях владел, по всей видимости, каждый; это знание передавалось из поколения в поколение или изустно, или в записях жрецов. Поэтому известные всем факты о небесах считались не более достойными специального упоминания, чем восход солнца или тот факт, что в пустыне много песка.

Заявки на приоритет у некоторых авторов включают в себя сотни ученых слов; обычно они порождают критические дискуссии, а те, в свою очередь, вносят существенный вклад в копилку наших знаний о прошлом. Однако в случае исторической картографии они чаще всего только затуманивают картину в целом. Как раз в такой интеллектуальный тупик попали историки несколько лет назад в связи с Аристархом. Дело в том, что Архимед, более молодой современник Аристарха, сообщил, что последний написал книгу гипотез (ныне утерянную), одна из которых заключалась в том, что Солнце и «неподвижные» звезды действительно неподвижны, а вот Земля обращается вокруг Солнца по круговой орбите. Таким образом, он предвосхитил гипотезу Коперника на несколько сотен лет. Астрономы, включая сэра Томаса Хита, восприняли эту заявку на приоритет Аристарха с философским спокойствием, и дело на том и остановилось, пока Дж. В. Скиапарелли, еще один первоклассный ученый, не опубликовал сперва две работы, а потом еще и третью. Он провел собственные исследования и пришел к выводу, что Гераклид из Понта то ли сам изобрел, то ли позаимствовал у более раннего автора систему Вселенной, которую мы связываем обычно с именем Тихо Браге; высказывал он также и гипотезу Коперника. Это уже была очень важная заявка, и Хит не смог смолчать. Он написал целую книгу, где на 424 страницах заново рассмотрел всю историю греческой астрономии вплоть до Аристарха; в это исследование вошли также новый перевод трудов этого астронома и критический разбор всех известных текстов. Исследования обоих авторов достойны высочайшей похвалы, но оба они ограничились рассмотрением одного‑двух пунктов длинной истории. Авторы, писавшие об истории картографии, часто ограничивали свои исследования таким образом и по тем же причинам. Именно этим, отчасти, объясняется тот факт, что полной истории картографии до сих пор не существует.

Если биографических данных и первичных текстовых источников мало, то во много раз сложнее отыскать сами карты. Даже самые значительные из них, послужившие предметом письменных дискуссий между греческими философами, до нас не дошли. Карты и глобусы изнашиваются; существует множество свидетельств тому, что несчетное их количество было уничтожено просто по небрежности и безразличию. Но есть и другие причины, по которым оригинальных карт так мало, а в хронологической последовательности их развития зияют такие широкие прорехи.

Древние карты предназначались в первую очередь для путешественников, солдат и моряков. Путешествия же в те времена были делом опасным. Транспортные средства, если они и существовали, не отличались комфортом. При этом состояние дорог, вплоть до расцвета гражданского строительства в Риме, не позволяло почувствовать даже те скромные удобства, которые способны были предоставить грубый фургон или повозка с окованными железом колесами. Разбойники на дороге встречались настолько же часто, насколько редкими были придорожные гостиницы; вследствие этого множество «путевых рисунков», дорожных карт и путевых заметок истлели возле дорог рядом с телами владельцев. Пожары, наводнения и кораблекрушения тоже внесли свою лепту.

Материалы, которые использовались при изготовлении сухопутных и морских карт и глобусов, также способствовали их уничтожению. До сих пор еще не обнаружено ни одного материала или носителя, который был бы пригоден исключительно для изготовления карт. Известно, например, что по крайней мере два короля – Карл Великий, император Рима и король франков, и Роджер, король Сицилии, – приказали изготовить карты на серебряных пластинах. Может быть, такие изделия и не могли заинтересовать слуг и солдат‑завоевателей с точки зрения географии, но серебро!.. Медь и бронза представляли собой едва ли меньшее искушение. Бронзовые глобусы Архимеда и его современников стали естественной добычей охотников за блестящим металлом. Или, как предположил один автор, из полого металлического глобуса, распиленного пополам, получились два превосходных походных котла для армии вторжения. Свинец можно перелить в пули; из пергамента и кожи получатся неплохие пыжи или отличный прочный переплет для книги. Если карта стара и никому не нужна, а пергамента не хватает, то можно соскрести старые чернила и использовать лист для новых записей[1]. Подобная практика привела к утрате не только ценных карт, но и множества других произведений; одно время в связи с нехваткой материала для письма она приобрела такой размах, что в 691 г. был выпущен специальный декрет, запрещающий портить и уничтожать таким образом любые части Священного Писания и творения Отцов Церкви.

Часть карты, известная как Пейтингерова таблица – редкий образец римской картографии, – была обнаружена в качестве форзаца в одной из книг городской библиотеки Трева – города, который считают древнейшим германским городом. Еще один фрагмент римской карты Испании, высеченной на камне, был обнаружен в стене аббатства Святого Иоанна возле Дижона во Франции. В качестве строительного материала камни с надписями годятся нисколько не хуже, чем гладкие камни без лишних царапин. Как‑то раз торговец рыбой неподалеку от Британского музея обнаружил, что в пергамент, хотя и испорченный старыми чернилами и краской, рыбу заворачивать лучше, чем в промасленную бумагу. Прежде чем власти схватили изобретательного предпринимателя за руку, немало редких рукописей успело разойтись по лондонским кухням, а оттуда по мусорным корзинкам.

Большие карты всегда неудобно было хранить в разложенном и раскрытом виде, поэтому их часто складывали, а многие переплетали как книги. В результате этой практики тоже было утрачено множество важных картографических документов. При частом складывании и разворачивании карты изнашивались, а если карта оказывалась достаточно прочной и выдерживала подобное обращение, то резак небрежного или безразличного переплетчика часто приводил если не к полному уничтожению карты, то к утрате ее фрагментов.

В начале христианской эры и в течение следующих двенадцати столетий или около того только очень храбрые люди или язычники осмеливались пускаться в географические рассуждения. Пытаться разгадать тайны Вселенной тогда считалось если не грехом, то, по крайней мере, проявлением нечестивости. Объяснения церкви относительно Земли и небес, как и изготовленные под присмотром духовенства карты, были достаточно неопределенными, чтобы устроить всех, кроме самых скептических наблюдателей природных явлений. Поэтому если рукописи – как духовного содержания, так и языческие – можно было коллекционировать открыто, то карты приходилось делать украдкой, изучать втайне, а во многих случаях поспешно уничтожать.

Уничтожением карт занимались не только еретики и варвары, то есть не только те, кто на тот момент являлись врагами. Кажется, испокон веков считается, что самая лучшая карта – последняя, независимо от того, кто ее составлял и какой район она охватывает; на самом деле это часто не так. Бывает, что оригинальную карту составляют по результатам тщательной съемки, а более поздние красивые экземпляры представляют собой торопливые неточные копии, изготовленные с единственной целью продать побольше и повыгоднее. К несчастью, старые карты при появлении новых обычно перестают использовать или просто уничтожают, хотя бывали случаи, когда при помощи «устаревших» давно забытых карт выигрывались военные кампании. Это остается правдой и в наши дни.

Если не считать коммерческих изданий, предназначенных исключительно для развлечения или обучения, карты (и сухопутные, и морские) всегда были окружены атмосферой тайны и загадочности. Она играла не последнюю роль в их уничтожении и одновременно сдерживала распространение географических знаний. Иногда карты опасно было иметь. Уже по самым ранним из сохранившихся записей ясно видно, что карты всегда рассматривались как ценный источник информации. Если сосед зарится на твоего вола или осла, на твой скрытый амбар или тайный источник соли, на твой ларец с сокровищами или гарем, то неразумно оставлять на виду свиток папируса, на котором показано точное местонахождение твоего добра. Пусть вор вынужден будет сам провести рекогносцировку, прежде чем устраивать налет на дом. Так, образцов кадастровой съемки, которую проводили «геометры» Древнего Египта, не сохранилось. Не исключено, что все они были уничтожены членами тех же семей, которые и заказывали съемку.

Изначально карты ассоциировались не только с приключениями и интригами, но и с военной разведкой. Карты – хоть империи, хоть отдельного города – являлись потенциальными источниками информации для неприятеля, а потому тщательно охранялись. Расположение дорог и судоходных рек, по которым армия может подойти к городу, расположение военных объектов, таких как арсеналы, казармы, водопроводы, верфи и общественные здания, – всей этой информацией не следовало без необходимости делиться с враждебным миром. По этой причине римский император Август сначала приказал провести детальную съемку своей империи, а потом спрятал все карты и связанные с ними материалы в глубочайших хранилищах своего дворца. Он разрешил выдавать только частичные копии – и то лишь по настоянию своих советников – генералам, отправляющимся на войну, и школам провинций для образовательных целей. Домициан, говорят, сурово наказал одного из своих советников за неосторожное распространение информации, содержавшейся на этих картах, а из более поздней истории нам известно множество примеров того, что люди расплачивались за подобные предательские преступления жизнью. Сегодня дело обстоит примерно так же. В морской истории любой страны можно найти множество легенд о секретных навигационных картах и судовых журналах. В критической ситуации все эти конфиденциальные и информативные документы считались важнее груза, самого судна и безопасности экипажа. Одна из дошедших до нас историй повествует о верном карфагенском капитане, чье судно преследовала и перехватила римская эскадра. Чтобы не позволить римлянам захватить судовой журнал и карты, которые давали ключ к выгодной карфагенской торговле, он погнал корабль на скалы и утопил весь экипаж. Когда же сам он наконец добрался до дому, его встретили как героя. И это отнюдь не единичный случай.

Старая испанская традиция утяжелять карты, не говоря уже о судовом журнале и шифровальных книгах, свинцом, чтобы их можно было мгновенно утопить, до сих пор популярна и вполне эффективна, если неприятель пытается подняться на борт судна. Практика такого рода, вкупе с общим нежеланием государственных деятелей и правителей копировать и распространять карты, тоже сказалась на их количестве. Историкам остается только догадываться о том, какие именно карты существовали и что на них было изображено. Часто о том, что та или иная карта была изготовлена, приходится узнавать из вторых или третьих рук; о ее содержании можно судить в лучшем случае по слухам.

С начала испанского исследования Нового Света – буквально с первого путешествия Колумба – все сухопутные и морские карты Нового Света помещали для хранения в архив Севильи; с них делали только по нескольку копий для самых надежных испанских капитанов. Ни одну из оригинальных карт великих исследователей не разрешили выгравировать и издать, поэтому сегодня практически все подлинные документы, имеющие отношение к Колумбу, Кортесу, Магеллану и множеству других, по разным причинам утрачены – вероятно, навсегда. От великих морских экспедиций до нас дошли только карты, составленные совсем другими людьми по разрозненным запискам, которым удалось ускользнуть от бдительного внимания испанцев и португальцев. Например, англичанин по имени Роберт Торн заслужил себе место в истории тем, что сумел тайком вывезти из Севильи карту и отчет по Вест‑Индии; вероятно, он скопировал их с секретных источников в королевских архивах. Торн отослал документы своему соотечественнику доктору Эдварду Ли, послу Генриха VIII при дворе императора Карла, с предупреждением. «Также эту карту и то, что я пишу… – говорилось в письме, – не следует никому показывать или передавать изустно… Ибо хотя в этом нет ничего предосудительного в отношении императора, все же это может причинить неприятности тому, кто ее сделал: как из‑за того, что никому не позволено делать эти карты, кроме специально назначенных доверенных мастеров, так и потому, что им может прийтись не по вкусу, что чужак узнает или обнаружит их секреты: а хуже всего будет выглядеть, если поймут, что я пишу касательно короткого пути к пряностям по нашим морям».

Карты, не предназначенные для публичного распространения, незаконно приобретали не только представители иностранных держав. Такой товар всегда пользовался спросом, ведь карту нового торгового пути или подробный план новооткрытой гавани можно было выгодно продать. Палата по делам Индий, основанная при короле Фердинанде, призвана была служить благородной цели: собрать в одном месте всю информацию, имеющую отношение к семи морям, чтобы испанские моряки, занятые поисками новых морских путей в Новый Свет и на Восток, могли пользоваться самыми лучшими картами. Но человек слаб, а деньги говорят громко. Информацию придерживали и продавали на сторону; португальское золото весило не меньше испанского.

Испанские власти выкупали и уничтожали целые тиражи книг и карт, если в них говорилось или показывалось что‑то лишнее; автора или издателя конфиденциальных карт ждала уютная камера или небольшая машинка. В XVI в. настоящие испанские карты любой части Америки были ценным морским призом; французы и англичане охотились за ними не меньше, чем за золотыми слитками в корабельных трюмах. Один такой бесценный приз достался английскому искателю приключений и флибустьеру Вудсу Роджерсу[2]. Крейсируя по поручению кое‑кого из бристольских купцов вдоль побережья Перу и Чили, он захватил несколько карт, которые оказались настолько «горячими», что их срочно выгравировал и издал в Лондоне Джон Сенекс. Другие страны, особенно те, что вели или пытались вести какую‑то морскую торговлю, время от времени грешили такой же жаждой знаний; действия, которые они предпринимали ради овладения этими знаниями, точнее всего описываются словом «пиратство».

* * *

История науки – это всегда история избранной группы людей, которые не боялись ошибиться. Во все времена больше всего за ошибки критиковали картографов – тех, кто пытался изобразить мир. Сотни увесистых томов заполнены доказательствами того, как сильно ошибались Птолемей, Делиль или Митчелл. На каждую страницу текста, написанную пионерами картографии, на каждую карту, составленную ими, приходится не меньше тысячи страниц критики, написанных людьми, которые сами не способны были ошибаться, так как никогда не осмелились бы выставить свои мысли на суд критики и рискнуть неудачей.

Да, все без исключения ранние картографы ошибались – великолепно ошибались, точно так же, как ошибался Колумб, когда считал, что высадился на побережье Азии; как ошибался Гаррисон, делая свой первый хронометр; как ошибался Эдисон, когда использовал в своей лампе накаливания бамбуковое волокно вместо вольфрама. Замечательные достижения древних ученых, не говоря уже о личностях этих людей, затерялись в тумане критических комментариев и нудных словопрений. И все же среди людей, рисовавших картину мира, были живописные фигуры, принадлежавшие к самым разным слоям общества. Некоторые из них были мудрыми и многоумными учеными: астрономами, математиками, физиками и натуралистами, людьми высоких идеалов и способностей. Другие были военными, местными бюргерами, речными лоцманами, религиозными подвижниками, торговыми моряками и изобретательными негодяями. По большей части они вели интересную и насыщенную событиями жизнь; судьбы некоторых были откровенно трагичны. Кое‑кто выстраивал аферы, фальсифицировал данные и скрывал информацию, ставя на кон жизнь, состояние и даже империи. Некоторые подвергались остракизму за свои радикальные взгляды на Вселенную, другие умирали, пытаясь их защитить.

Сегодня картина мира получена – в некотором смысле, – и эта книга рассказывает о том, как это было сделано, с упором скорее на методы и инструменты, нежели на конечный продукт – сотни тысяч изготовленных карт, представляющих столетия проб и ошибок. Каждая старая карта – сама по себе история; часто она включает в себя всего понемногу: немного фольклора и философии, немного искусства, хорошего и плохого, и чуть‑чуть научных фактов. В большинстве из них довольно ошибок, чтобы порадовать любого критически настроенного человека; вследствие этого множество отдельных карт было подробно описано критиками, что привнесло в общую картину ценные фрагменты информации. Но как была создана основа? Как «они», то есть древние картографы, умудрялись делать такие точные карты за столетия, как нам кажется, до появления необходимых знаний и оборудования?

Картирование мира, так чтобы каждая береговая линия, каждая речка, озеро и гора, каждый город и селение находились в надлежащем месте по отношению к расстояниям и направлениям, зависит от одного простого геометрического предположения, а именно что пересечение двух линий представляет собой точку. Другими словами, чтобы «найти» точку на поверхности земли, «определить» ее картографически, необходимо знать всего две вещи: ее широту и долготу – расположение двух линий, которые пересекаются в нужной нам точке, – и, смотри‑ка! все готово. Однако простота тут же кончается, и начинаются сложности.

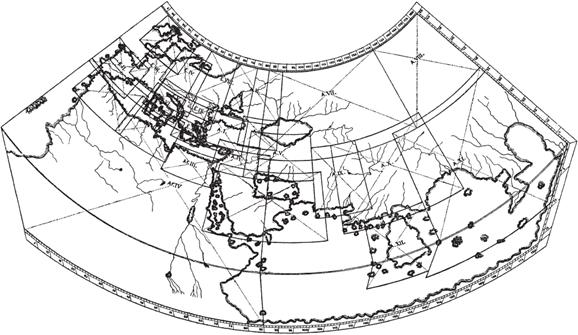

Чтобы вернее оценить некоторые из этих сложностей, давайте представим себе, что шар, изображающий земную поверхность, покрыт геометрической сетью параллелей широты и меридианов долготы с интервалом в один градус дуги. Давайте считать также, что каждый пункт, который отмечает пересечение параллели и меридиана, точно определен при помощи астрономических наблюдений. При этом мы получим на земном шаре сетку из 64 080 точек, не считая двух полюсов. На самом деле было бы невозможно обозначить на земле столько точек, так как почти три четверти из них придется на водную поверхность. Но даже если уменьшить это число вчетверо, все равно у нас останется 16 020 точек, которые приходятся на сушу, – абсолютный минимум, необходимый при составлении точной основы для масштабной карты Земли. Посмотрите на глобус и представьте себе, как трудно было бы доставить людей и аппаратуру во многие из этих точек, даже если бы кто‑то согласился взять на себя расходы. После этого вы не станете удивляться, узнав, что в 1740 г., согласно оценке Иоганна Габриеля Доппельмайра, немецкого астронома и математика, во всем мире существовало всего 116 точек, координаты которых, то есть расстояние к югу или северу от экватора (широта) и к востоку или западу от нулевого меридиана (долгота), были точно определены при помощи астрономических наблюдений. Через семьдесят семь лет, в 1817 г., другой географ, Франц Август фон Этцель, подсчитал, что число это увеличилось до 6000, причем две трети из них находились на европейском континенте. Это гораздо меньше, чем требуется для создания даже самой элементарной сетки для карты мира. Еще позже, в 1885 г., капитан Инженерного корпуса США Джордж М. Уилер охарактеризовал состояние карты мира следующим образом: «Суммируя, невозможно не заметить, что, несмотря на достойные уважения настойчивые усилия европейских правительств, относительно небольшая часть земной поверхности стала нам известна в топографических подробностях, посредством строгих математических и инструментальных процедур». Эти пессимистические доклады на самом деле не означают, что картография за две тысячи лет не добилась никакого прогресса; они не означают также, что до середины XVIII в. не существовало надежных карт – ни сухопутных, ни морских. На самом деле картография двигалась великанскими шагами; до 1800 г. были изготовлены тысячи сухопутных и морских карт и глобусов, причем некоторые из них были очень хороши. Пессимизм означал лишь, что картирование мира в целом, с тщательным и точным определением расстояний и направлений, выдвигало ряд интересных проблем, на решение которых ушло не одно столетие; именно о составлении карт такого рода говорили Доппельмайр, фон Этцель и Уилер.

Вернемся вновь к гипотетическому глобусу, испещренному 16 020 верно определенными точками, которые представляют собой не что иное, как опорные точки координатной сети, и сделаем следующий шаг. Соединим точки линиями с севера на юг и с запада на восток. Расстояние между двумя соседними точками составит в среднем около 58 миль[3]. Каждая линия, разумеется, должна быть геометрически правильной, иначе концы у нас не сойдутся. Чтобы провести линию длиной 58 миль, нам потребуется, принимая во внимание кривизну земной поверхности и другие осложняющие факторы, применить принципы топографической съемки вне пределов видимости (геодезические методы). Затем, разграничив аккуратно секции со стороной в один градус, мы получим 16 020 участков земли, площадью в среднем по 3390 квадратных миль; это примерно равняется суммарной площади штатов Делавэр и Род‑Айленд. При этом все участки внутри будут совершенно пусты. Однако на 3390 квадратных милях может разместиться множество самых разных ландшафтов!

Существует лишь один способ составить точную карту Земли и отдельных ее частей; он состоит в том, чтобы отправиться в поле и провести съемку. Точно так же существует лишь один способ установить серию опорных базовых линий для такой съемки; он состоит в том, чтобы отправлять в дальние уголки Земли экспедиции с астрономической аппаратурой и геодезическими инструментами. Это чрезвычайно масштабное предприятие, требующее много времени – буквально столетия – и денег. Кроме того, нужен стимул. Наибольший вклад в науку картографии внесли те страны, которые были больше других заинтересованы в развитии своих колоний и мировой торговли; те же, кто сопротивлялся эксплуатации и вторжению чужаков, какова бы ни была их миссия, только сдерживали дело. Суммарный результат на сегодня – пестрая карта мира, как в буквальном, так и в переносном смысле. Дел еще много. В 1932 г. английский географ Кеннет Мейсон писал: «Я дал понять, что мир уже открыт, но я сомневаюсь, что хотя бы для сотой части суши проведена достаточно подробная съемка, удовлетворяющая современным требованиям. Если дни первооткрывателей практически закончились, то для геодезистов только занимается рассвет».

Глава I

Земля обретает форму

Картография не возникла разом как вполне сложившаяся наука или хотя бы искусство; она развивалась медленно и трудно, и истоки ее происхождения более чем туманны. Первая и наиболее важная стадия ее развития приходится на последнее столетие дохристианской эры, и проходила она в Александрии, римской столице Египта. Этот город, расположенный всего в 12 милях от Канопского устья Нила, был на тот момент крупнейшим информационным центром, где приходившие со всего света новости просеивались и взвешивались. Кроме новостей, в Александрии взвешивались специи, руды и драгоценные безделушки, привезенные из Верхнего Египта и из Центральной Африки, сказочные изделия Индии и Аравии, предназначенные для перепродажи или использования на «величайшем базаре обитаемого мира».

За двадцать пять лет до рождения Христа не было на свете места, где жилось бы интереснее, чем в Александрии. Это был город‑космополит, место встречи головорезов и королей; в нем, будто в громадном горшке, перемешивался человеческий материал из самых отдаленных уголков земли. За три столетия, миновавшие с момента ее основания, Александрия прошла в культурном отношении немалый путь. Богато наделенная чудесами природы, она сумела значительно приумножить полученное наследство шедеврами архитектуры, сокровищами искусства и книгами; по красоте и значению она соперничала с самим Вечным городом. Александрия превратилась в подлинный центр эллинского мира, в манящий светоч для путешественников и рай для ученых, – в город, где человек мог думать.

Среди европейских путешественников, которые в 25 г. до н. э. пересекли Mare Nostrum (Средиземное море), чтобы посетить Александрию, был и молодой человек по имени Страбон, уроженец Амасии, столицы бывшего Понтийского царства, – важная фигура в нашем повествовании[4].

Страбон был любопытным путешественником; кроме того, он лучше многих способен был оценить то, что ему предстояло увидеть. Он родился в 63 г. до н. э. и получил прекрасное образование, благо семья его владела значительными богатствами. Будучи в Риме, он учился у Тирраниона, которого Цицерон считал способным философом и выдающимся географом. Страбон стал убежденным стоиком, верным последователем Зенона из Китиона – основателя секты, для которого физика, этика и логика представляли собой «служебные искусства», без которых невозможно применять философию и посредством этого приобретать знания. Мудрость и знания для него были синонимами. У Страбона не было времени на Аристотеля и его перипатетическую школу.

После завершения формального образования Страбон отправился путешествовать; как странствующий ученый, он был занят постоянными поисками интеллектуальных стимулов и развлечений. На западе он добирался до побережья Тиррении (Этрурии) напротив Сардинии; на юг заплывал из Понта Эвксинского до самых границ Эфиопии. Некоторое время он провел в Риме и его окрестностях, откуда затем отправился в Коринф. Он хорошо знал Понт; бывал в Милазе, Алабандо, Траллесе, Магнезии, Смирне и Бейруте и рассматривал все это как своего рода достижение: «Невозможно найти среди писавших о географии человека, который путешествовал бы на расстояния гораздо более значительные, чем я». Достойным завершением странствий Страбона стала Александрия, куда он приехал, вероятно, через Пелузий. Там он вместе со своим другом Элием Галлом, префектом Египта, смог исследовать Нил и изучить богатейший материал королевских библиотек. Никто не знает, собирался ли он уже тогда написать восемнадцатитомный трактат по географии, но известно, что он приехал в Александрию с коротким визитом, а остался на пять лет. Что же за город увидел путешественник?

Александр Великий, герой‑завоеватель и «освободитель», вошел в Египет осенью 332 г. до н. э., чтобы освободить народ от персидского ярма. Его первой заботой стал выбор места для постройки города, достойного стать столицей страны, которую он собирался освободить. Он выбрал для этого узкую полоску земли между Средиземным морем и озером Марьют (Себака, Бирк‑Марьют) возле крайней западной оконечности дельты Нила. Мемфис не подошел на роль столицы, так как лежал очень далеко от побережья и был слишком египетским, а древний Навкратис – известный торговый город – пользовался крайне дурной славой и был слишком непривлекателен. Более того, Греция была заинтересована в том, чтобы богатства Египта возможно скорее перекочевали в ее закрома, а это означало, что первостепенное значение приобретала хорошая гавань. Возможно, кое‑кому выбранное для Александрии место показалось не слишком многообещающим, но там была необходимая гавань, да и вообще на тот момент это было единственное место береговой линии дельты, не подвергавшееся опасности затопления илом, который в огромных количествах выносил Нил.

Во время своего первого и единственного визита на место будущей столицы Александр не обнаружил там ничего, кроме крошечного селения (Ракотис), притулившегося на самом берегу, и развалин небольшого военного лагеря, основанного много лет назад. Древние цари Египта укрепили селение для защиты от недобрых людей и негодяев, приходивших с моря, – в особенности от греческих авантюристов и пиратов из Кирены и с Крита, постоянно опустошавших прибрежные районы. В дополнение кукрепленному гарнизону, вдоль берега постоянно гоняли скот небольшие группы вооруженных пастухов – патрули, способные при необходимости самостоятельно разобраться с небольшими группами, которые попытались бы высадиться на берег без приглашения. Напротив селения Ракотис примерно в миле от берега лежал остров Фарос; его соединял с материком мол или волнорез, служивший одновременно путем сообщения и акведуком.

Три сотни лет сильно изменили Египет и его столицу. Под жесткой и по большей части разумной властью длинного ряда Птолемеев и Клеопатр финикийская морская торговля на Красном море, прежде представлявшая собой исключительную монополию, была перенаправлена от Суэцкого перешейка прямо в Александрию посредством канала, проложенного из столицы в Арсиною (возле нынешнего города Суэц). Египет теперь обладал сложной системой каналов, способных нести суда с громадным грузом, и все эти каналы вели в Александрию – главный город торгового мира. Каждый год, движимые царским приказом и мечтами о сказочных прибылях, купцы посылали свои корабли все дальше и дальше от родных портов в поисках новых рынков и всевозможных новых товаров для обмена в столице. В Египте взимались высокие налоги, но народ сносил их более или менее терпеливо, поскольку знал, что на каждое из излишеств, которым предавался царский дом, будет возведен новый храм в честь одного из возлюбленных ими богов или богинь; это происходило не однажды, причем каждый следующий храм превосходил предыдущие. В результате Александрия стала красивейшим городом.

При приближении к Александрии с моря первое из многочисленных чудес этого великолепного города можно было разглядеть на горизонте с расстояния больше чем в 20 миль: белая мраморная башня маяка на восточной оконечности Фароса помогала навигатору безопасно добраться до города. Сам остров, который, согласно описанию Страбона, имел продолговатую форму, лежал параллельно побережью материка и служил естественным волнорезом и защитой от внезапного нападения. Дамбу («гептастадий»), связывавшую остров с материком, расширили, и образовавшийся при этом Т‑образный мол дал городу две превосходные гавани. Западная гавань, Эвност («Гавань счастливого возвращения»), использовалась преимущественно торговыми судами; посредством канала она соединялась с озером Марьют, а туда, в свою очередь, по другим каналам приходили суда из Нила.

Вход в восточную, или Большую гавань, был узким; с моря его защищали низкие скалы, в том числе и подводные, «возле которых непрерывно бурлят волны, приходящие со стороны открытого моря». Свет Фаросского маяка вовсе не был манящим – и обе гавани, и сухопутные подходы к городу тщательно охранялись. Корабли царского флота встречали все подходящие суда и проводили их через узкий канал. Членов экипажа и пассажиров, прежде чем впустить в город, тщательно изучали; никто не мог ни войти в город, ни покинуть его без паспорта. Цезарь Август обладал немалым могуществом.

В гавани перед Страбоном и его товарищами по путешествию предстало зрелище, повергнувшее их в благоговейный трепет. Вдоль берега тянулся длинный ряд особняков и дворцов, принадлежавших членам египетского царского дома. Здания поднимались от самого обреза воды, и у каждого была собственная гавань и пристань для царских барок. Вода возле них была настолько глубока, что даже самые крупные суда могли швартоваться прямо к ступеням. Вокруг царских резиденций создан был великолепный ландшафт с величественными древесными рощами и регулярными садами. Подсобные строения и жилища для слуг были выкрашены в разные цвета, а яркие навесы и беседки открывали взгляду свои резные каменные стены. Дальше по берегу в направлении города находился Адмиралтейский порт; его частично прикрывал остров Антиродос, имевший форму полумесяца. Сразу за ним далеко в море выдавался искусственный полуостров, сооруженный Марком Антонием во время его продолжительного пребывания в доме правящей царицы, Клеопатры VI, в качестве гостя. На самой оконечности полуострова Антоний построил роскошный дворец, из которого можно было наблюдать за гаванью; он назвал его Тимониум – предположительно в честь Тимона из Афин, который, подобно ему самому, имел основания опасаться за свои социальные и политические контакты с другими людьми.

Не у всех обитателей Александрии была возможность наслаждаться освежающим дуновением морского бриза, приносившего прохладу в царские приморские резиденции, но в целом климат города все писатели и до и после Страбона описывали как здоровый. Как указывает сам Страбон, другие города, расположенные возле озер и иных небольших водоемов, летом изнывают от зноя; воздух в них становится тяжелым от влаги; с заболоченных низин поднимается «загрязненный» воздух, неся с собой зловоние и заразные болезни, особенно малярию. Но у Александрии, где Нил полноводен, а озеро Марьют периодически переполняется, застойные воды по каналам сбрасываются в море, так что нигде не остается болотных масс, которые могли бы отравлять воздух своими испарениями. В то же время северо‑западные пассаты (этезии) все лето приносят в Александрию свежий воздух; прежде чем попасть в город, воздушные массы проходят над обширными водными пространствами, «так что александрийцы летом проводят время весьма приятно». Средняя температура в дельте составляет 27 °C летом и 14 °C зимой.

Общий план города был утвержден еще в момент его основания; в основу плана легли рисунки греческого архитектора Гипподама. Страбон видел Александрию в период ее расцвета. Широкие улицы пересекали одна другую под прямым углом; главные магистрали в ширину составляли не меньше плетра (30,8 метра), и даже по самым узким улицам вполне можно было проехать в колеснице. Вдоль некоторых улиц шли широкие колоннады, выстроенные для защиты прохожих от солнца и просто как украшение. Не меньше четверти всех зданий в городе составляли царские дворцы, «ибо точно так же, как каждый из царей из любви к роскоши непременно добавлял к общественным сооружениям какие‑нибудь украшения, для себя он обыкновенно сооружал за свой счет [то есть на деньги, поступившие в качестве налогов] резиденцию, в дополнение к построенным ранее».

Для Птолемеев и Клеопатр строительство и украшение храмов было даже важнее, чем сооружение роскошных дворцов. Никакие другие боги никогда не удостаивались таких великолепных подношений и святилищ, как боги Нижнего Египта. Люди не жалели ничего, что могло послужить к украшению священных храмов и алтарей; о стоимости же всего этого, судя по восемнадцати талантам, потраченным на сооружение маяка на Фаросе, едва ли стоило говорить.

Для тех обитателей, кого интересовали более языческие формы поклонения богам, всего в 120 стадиях от восточных ворот Александрии располагался город Каноп. Два города связывала хорошая дорога, но хорошим тоном считалось воспользоваться одной из многочисленных лодок, день и ночь курсировавших по каналу Схедия; лодки перевозили людей, «играющих на флейтах и предающихся необузданным пляскам», к стоявшим на канале баржам с каютами и гостиницам, «приспособленным для отдыха и увеселений такого рода».

Два сооружения Александрии заслуживают особого внимания. Первое – святилище бога Пана. Страбон характеризует его как «возвышенность», созданную человеческими руками на вершине холма на западной окраине города. Она напоминала еловую шишку, а поднимались на нее по спиральной дороге. «С вершины ее можно видеть расстилающийся под ней со всех сторон город». Это все, что Страбон считает нужным сказать об этом сооружении; однако, несмотря на тот факт, что «возвышенность» была посвящена богу, она, вероятно, выступала и в роли астрономической обсерватории, а может, и пожарной каланчи тоже. Вторым сооружением – тем, что больше всего заинтересовало Страбона, – является Мусейон, в котором располагалась царская библиотека.

Что в действительности представлял собой Мусейон? Это чуть ли не самая манящая и таинственная из неразгаданных тайн Древнего Египта, и ученые не устают предполагать, что могло там содержаться. То малое, что о нем известно, только разжигает любопытство и, к несчастью, воображение тех исследователей, которые пытались узнать больше. Страбон писал, что Мусейон соединялся с царскими дворцами, а значит, должен был располагаться в квартале Брухиум, невдалеке от берега. В Мусейоне были общедоступное место для прогулок и, как утверждает архитектор Витрувий, «обширные экседры… с сиденьями, где философы, риторы и все остальные, кому приятны ученые занятия, могут устраивать дискуссии». Рядом со зданием – а может быть, непосредственно в нем, – находилась общественная столовая для «мужей, состоящих при Мусейоне. Эта группа мужей имеет не только общее имущество, но и жреца, который управляет Мусейоном и которого прежде назначали цари, а сейчас назначает цезарь». Вот и все основные ссылки на Мусейон, оставленные работавшими там современниками. Однако из глубины веков до нас дошло и несколько легенд, причем некоторые из них представляются достаточно обоснованными – настолько, насколько это возможно для легенд.

Одна из легенд утверждает, что Птолемей Сотер, вероятный основатель Мусейона, намеревался основать в Александрии университет по образцу знаменитых афинских школ, подстегнувших развитие греческого искусства и науки, поскольку во время своего визита в Грецию (308–307 гг. до н. э.) он пытался убедить приехать в Египет философа‑киника Стилпо из Мегары. Кроме того, он безуспешно пытался переманить к себе из родных мест Теофраста, преемника Аристотеля, и драматурга Менандра. С Деметрием Фалерским, однако, ему повезло больше, так как того только что изгнал из Афин его тезка, и он искал себе безопасное место жительства.

Представляется весьма вероятным, что Сотер, как сотни других монархов и до, и после династии Птолемеев, питал здоровое уважение к учености, но не знал в точности, что же делать с самой ученостью и с людьми, ею обладавшими. Поэтому он делал то, что делает обычно любой уважающий себя монарх – покупал или пытался купить этот товар на свободном рынке. Такое решение, позволившее через несколько столетий основать французскую Королевскую академию наук, английское Королевское общество и другие подобные научные учреждения в тех монархиях, которые могли себе это позволить, оказалось благодетельным для всех заинтересованных сторон и подняло «познание ради познания» из полуголодного состояния до состояния, граничащего с косной респектабельностью. Следует заметить в скобках, что с самого начала глава Александрийского Мусейона непременно должен был быть жрецом и греком. В то время духовенство не только диктовало волю богов, как происходило в течение более трех тысяч лет; священный сан налагал на жрецов обязанность следить, чтобы философия и наука не выходили за рамки теологических норм. В целом жречество представляло собой элиту среди людей, обладавших знаниями.

Разнообразная деятельность Мусейона вращалась вокруг библиотеки, основанной Птолемеем Сотером. Под руководством его преемника Филадельфа была развернута энергичная кампания по созданию книжного собрания. Во все концы Греции и в известные части Азии были разосланы гонцы, в обязанность которым вменялось собрать все, что только смогут (речь идет, естественно, о рукописях), невзирая на цену. Именно в это время библиотека Мусейона стала приобретать репутацию серьезного книгохранилища. В ее собрание, безусловно, вошли многие значительные частные собрания, но сохранившиеся записи говорят нам только об одном подобном приобретении, да и этот рассказ вызывает определенные сомнения. Атеней утверждает, что Нелей, наследник Теофраста, продал Филадельфу библиотеку Аристотеля – первую частную библиотеку в истории человечества, – и в конце концов она оказалась в собрании Александрийской библиотеки.

Птолемей Эвергет, пришедший на смену Филадельфу, собирал книги с еще большим рвением. Для этого он применял простой прием – по его приказу каждого входящего в город Александрию обыскивали. Если у человека при себе или в багаже обнаруживали какие бы то ни было книги, их конфисковывали и немедленно копировали. Оригинал помещали в царскую библиотеку, а копию отдавали владельцу без всякой благодарности. Эвергет, как собиратель книг, был всеяден и лишен каких бы то ни было философских убеждений; он брал любые книги, на каком бы языке – еврейском, египетском или греческом – они ни были написаны. Если рукопись была написана на чужом языке, он приказывал перевести ее и помещал в свою библиотеку и оригинал, и перевод. К моменту, когда он оставил трон, а его библиотекарь Эратосфен умер, собрание Мусейона выросло до 490 000 томов; кроме того, 42 800 томов хранилось в библиотеке Серапеума (храма бога Сераписа). Такой нашел Александрию Страбон.

Страбон занимает в истории и в этом повествовании довольно странное место. Сомнительно, чтобы он внес хоть какой‑то личный оригинальный вклад в копилку человеческих знаний; вряд ли за всю свою жизнь он составил хоть одну карту. Если бы он составил какую‑нибудь карту или хотя бы считал, что сделал это, он непременно упомянул бы об этом своем творении. Для него собственное «я» было важнее всего на свете! И все же «География» Страбона представляет собой главный ключ к истории древней картографии, просто потому, что эта рукопись уцелела и была опубликована, а труды и карты его современников, как и «древних», о которых пишет он сам, затерялись или были уничтожены. Чуть ли не все, что мы знаем о греческой картографии до Клавдия Птолемея (ок. 150 г. н. э.), берет начало в трудах Страбона из Амасии и не прослеживается дальше. Так что нам повезло, что Страбон был не только историком с обширными интересами и талантом рассказчика, но и географом, которого интересовали обычаи и происхождение – детали, которые более академически настроенный автор мог счесть излишними.

Конечно, некоторая часть славы досталась Страбону, что называется, «по определению», но по большей части его слава вполне заслуженна. Предполагают, что он провел в Александрийской библиотеке почти пять лет, изучая труды древних философов и ученых и собирая материал для своей «Географии». Там в стенах одного‑единственного здания он обнаружил мудрость веков; наука картографии тоже присутствовала там, представленная под такими животрепещущими названиями, как «Сфера», «О природе», «О неподвижных звездах», «Об изобретениях», «Об Эратосфене», «Против Эратосфена», «Илиада» и «Одиссея». Страбон читал очень избирательно и, хотя часто отвлекался, старался все же включать в свои записки только то, что имеет отношение к значительным трудам по интересующему его вопросу, «за исключением тех случаев, когда какая‑то мелочь может возбудить интерес ученого или практического человека». Временами он повторялся и часто вставлял в текст больше иллюстраций, чем необходимо для понимания важного момента. Это, однако, имело своей целью стимулировать в читателях способность ничему не удивляться – главную добродетель и основной принцип стоицизма. Он намеренно наваливал на читателя чудо за чудом, чтобы те, пресыщенные наконец чудесами, перестали бы на них реагировать, как и подобает настоящим стоикам. Такая концепция оказалась очень полезной для потомков.

Описывая различные элементы географии и картографии, Страбон разрешает себе проявлять по поводу одних вещей легкий энтузиазм, по поводу других – серьезную заинтересованность, но ни разу не позволяет себе чем‑нибудь восхититься в обычном смысле этого слова – и меньше всего достижениями и письменными трудами других людей. Их он подвергал неустанной и часто беспричинной цензуре. В отношении своих источников он говорит: «Если мне придется при случае выступать против тех самых людей, которым во всех остальных отношениях я следую с максимальной точностью, прошу прощения; ибо цель моя – не опровергать утверждения каждого географа, а скорее оставлять без внимания большую их часть – тех, чьи аргументы не следует даже рассматривать, – но передавать мнение тех, кто в большинстве случаев оказывался прав. В самом деле, не подобает вступать в философские дискуссии с кем попало, но большая честь – дискутировать с Эратосфеном, Гиппархом, Посидонием, Полибием и другими им подобными».

Обсуждая различные элементы, из которых складывается картография, Страбон, подобно кое‑кому из более поздних ученых, не может определить точно, информацию какого рода должна охватывать «наука география». Тем не менее он упорно говорит об «особом разделе географии», который имеет дело с более широкими понятиями – такими как природа Вселенной, движение небесных тел, включая Землю; общий характер Земли, ее форма и размер, ее обитаемые части в противовес необитаемым. Всякий, кто пытается понять и описать подобные вещи, говорит Страбон, «должен смотреть на свод небесный»; он должен уделять особое внимание астрономии и геометрии. В общем, Страбон считал, что такое особое исследование Вселенной должным образом представляет союз метеорологии, астрономии и геометрии, «поскольку оно объединяет земные и небесные явления как тесно связанные между собой и неразделимые, «как небеса высоко над землей». Он подчеркивает это еще больше, когда говорит: «Ни одному человеку – будь он обычный человек или ученый – невозможно овладеть необходимым знанием географии без определения небесных тел и наблюдения затмений…» Если приходится иметь дело со странами, расположенными далеко друг от друга, говорит Страбон, то такие явления представляют собой важные характеристики. Страбон здесь указывает на главную, принципиальную проблему, которая возникает при составлении карт, к тому же не следует забывать, что первые шаги в изучении Земли делались обходным путем – через изучение небесной сферы. Астрономию называли «служанкой» картографии, но слово «служанка» здесь использовано неверно, поскольку предполагает подчиненное и зависимое положение; на самом же деле картография зависит от астрономии, а не наоборот. Развитие картографической науки никогда не обгоняло развитие астрономии, а современная карта мира стала возможной в немалой степени благодаря высокой точности, достигнутой астрономами‑наблюдателями.

Страбон обнаружил, что человечество уже несколько тысяч лет, как он и советовал, рассматривает небесный свод, но в основном не для того, чтобы узнать что‑то новое о Земле. Небо всегда служило человеку календарем, советовало, когда начинать сев и когда – жатву, когда охотиться и когда рыбачить, когда молиться богам и когда спать. Если быть точным, то еще в 4241 г. до н. э. человек знал, что длительность календарного года составляет 365 дней, и использовал этот факт при записи важных событий. Этот интервал времени, полный цикл, определялся посредством двух последовательных наблюдений Сириуса – «песьей звезды» – перед самым восходом солнца, когда Сириус едва появляется на горизонте. Ни в одном месте это явление не повторяется чаще, чем раз в год. И весьма вероятно, что систематическое изучение неба в теологических целях началось еще в ранний период вавилонской и ассирийской цивилизаций – а именно в кочевой, или евфратский период, около 3000 лет до Рождества Христова.

Очевидно, астрология входила в моду по мере того, как теряли популярность некоторые более древние формы поклонения богам, предусматривающие кровавые жертвоприношения. Существовал, например, древний способ вопрошания духа, состоявший в том, чтобы непосредственно добраться до объекта вопрошания и определить таким образом волю и настроение богов. Считалось, что если божество, которому приносят жертву, склонно прислушаться к людям, то оно как бы отождествляет себя с духом жертвенного животного, обитающим в печени. В этот момент божество и печень сливаются в полном согласии и гармонии. Следовательно, необходимо всего лишь провести вскрытие жертвенного животного – разумеется, в соответствии со строгим протоколом – и тщательно исследовать его печень. Такое удачное положение вещей давало возможность племенным жрецам и представителям местных богов предсказывать изумительные вещи. Но у этой системы были и свои недостатки. Даже для опытного взгляда возможности печени ограничены, и часто жрец, не получая от нее особой помощи, вынужден был самостоятельно выдумывать сложные интерпретации и предсказания. Однако вряд ли кровавые жертвоприношения прекратились из‑за недостаточной изобретательности жреческого сословия. Скорее можно сказать, что огромное число необъяснимых явлений, постоянно видимых в небе, вызвало развитие политеизма, основанного на поведении небесных тел.

Много столетий бродячие племена Вавилона и Ассирии, охраняя по ночам свои стада, со страхом и благоговением смотрели, как солнце опускается за горизонт и на черном куполе небес появляются звезды. Люди видели, как звезды медленно поднимаются к зениту, а затем вновь опускаются и в конце концов тоже исчезают за горизонтом на другой стороне. Но это еще не все. Некоторые яркие звезды, казалось, двигались независимо, по диагонали пересекая общее направление движения небесного купола. Нередко случалось, что какая‑нибудь звезда срывалась со своего места и падала вниз, оставляя за собой огненный след, грозивший уничтожить или зажечь землю. Но еще больший ужас, чем любое из перечисленных явлений, вызывал огромный круг холодного света, периодически пересекавший небесный свод. Он был гораздо больше любой звезды и ходил по собственному маршруту. Он то появлялся, то пропадал. В первую ночь он обычно выглядел как тоненький серпик света со слабым контуром остального диска; с каждой ночью серпик становился все больше, а темный диск меньше, пока наконец в одну из ночей над горизонтом не поднимался пылающий красный шар, который затем, по мере приближения к зениту, съеживался и становился золотистым. Происходило такое не меньше двенадцати раз в год. Явление это служило несомненным знаком одного из богов; жрецы называли его Наннар или Син, «проливающий свет», а кое‑где это был Энзу, владыка мудрости. Не важно, однако, какой именно бог проявлял свое могущество столь великолепным образом, – ясно было, что небеса нужно изучать и, если возможно, делать из наблюдений практические выводы.

Поклонение небесным телам возложило на жрецов, служивших этому культу в долинах Тигра и Евфрата, серьезный груз ответственности. Раз небесные тела стали правителями и хранителями Вселенной, жрецы, соответственно, должны были изучить периодичность их движения и отношения друг с другом, – ведь если указания небес корректно интерпретировать, то любой катастрофы можно избежать, а гнев богов смягчить. Вследствие этого, если бы жрецы умели заранее, причем задолго, предсказывать поведение Солнца, Луны и звезд, это привело бы к резкому повышению их общественного статуса. Так и получилось, что религиозный культ взял на себя ответственность за сбор данных, имеющих отношение к природе Земли и законам Вселенной.

Хранители храмов честно вели летопись поведения небесных тел. Астрологические данные передавались из поколения в поколение без нарушений и перерывов две с лишним тысячи лет, так что ко времени Александра Великого было накоплено громадное количество удивительнейших сведений. Появилась тщательно разработанная система, сложность которой колебалась в зависимости от усердия и образованности делавших записи жрецов; ну и время от времени ее меняли. Кое‑где некоторые боги и их небесные двойники лишались небесного престола; другие вынуждены были делиться славой и впускать в свои храмы другие божества. Например, солнечный бог Шамаш был сыном лунного бога Наннара и вследствие этого занимал подчиненное положение. Но одновременно Шамаш олицетворял собой справедливость и должен был выводить на свет всякое зло и нечестие. Он также освобождал страдальцев из когтей демонов. Шамашу подчинялся Ниниб, солнечный бог утра и весны; Нергал был солнечным богом полудня и летнего солнцестояния.

Как только данных накопилось достаточно, чтобы делать какие‑то выводы, в систему было включено пять планет. Юпитер стал ассоциироваться с Мардуком, который, помимо прочих многочисленных обязанностей, был покровителем древнего города Вавилона. Венера оказалась связана с Иштар – главной богиней, владычицей всего живого. Иштар была строгой богиней и при случае вполне могла наслать на поля засуху, а на живые существа – смерть. Будучи в хорошем настроении, однако, она обладала властью посылать плодородие и делать жизнь изобильной. Сатурн стали идентифицировать с Нинибом, который иногда выполнял обязанности бога‑целителя, а в остальное время был богом войны и охоты и появлялся везде со смертоносным оружием. Меркурий стал Небо или Набу – «подателем закона», богом мудрости, изобретателем искусства письма. Именно на его жрецах лежала обязанность правильно интерпретировать все небесные явления. С Марсом оказался связан Нергал – «истребитель» и «царь яростный», который ассоциировался также с нижним миром и был владыкой мертвых. Небесные тела, не вошедшие в астротеологическую систему, стали частью сложной и многоплановой системы мифов, из которой возникли созвездия. Это разделение звезд на группы (практически в том виде, в каком оно возникло в Вавилоне, возможно, еще за 2800 лет до н. э.) представили грекам два известнейших греческих астронома – Арат и Евдокс.

Были детально зафиксированы и особенности поведения Луны. Точное положение Луны на небе, положение ее «рогов», гало, которое можно увидеть при молодой Луне, и кольцо вокруг полной Луны – все это тщательнейшим образом изучали астрологи Вавилона и Ассирии. Затмения – и солнечные, и лунные – были наиболее зрелищным проявлением божественной активности и потому заслуживали особого внимания. Точно так же тщательнейшим образом регистрировалась точка восхода солнца, скорость ее смещения день ото дня, предельная высота подъема солнца над горизонтом в разное время года… Со временем эта информация привела к возникновению теории эклиптики. Однако окончательная доработка теории и разделение эклиптики на двенадцать равных частей по 30 градусов каждая (зодиакальный круг) произошли, вероятно, уже после падения Вавилонской империи в 539 г. до н. э.

Со временем наблюдение звезд в Вавилоне вместо постижения воли богов приобрело характер бескорыстного научного исследования. Этот естественный шаг произошел настолько медленно и постепенно, что практически остался незамеченным. По мере того как наблюдения усложнялись, а исследователи все больше погружались в свои открытия, неизбежным становилось постепенное появление новой науки – астрономии. Можно спорить, был ли распад вавилонского политеизма причиной или следствием этого явления. Есть и еще один интересный вопрос: почему уцелели записи астрологов, в то время как были уничтожены многие изваяния, связанные с этим языческим культом? Очевидно, однако, что и астрономия, и математика, освободившись от сдерживающего влияния религии, которой обе они были обязаны своим существованием, стали развиваться быстрее; новые открытия в одной области стимулировали новые активные поиски в другой. Работая в тесном сотрудничестве, астрономия и математика со временем добились признания за собой статуса настоящих наук. И самое существенное влияние на дальнейшее развитие их обеих оказало громадное число записей по наблюдению звездного неба, доставшихся им по наследству от вавилонских жрецов.

Поразительное качество вавилонских наблюдательных данных лучше всего можно оценить, если проанализировать некоторые из вычислений. Одна из древнейших сохранившихся записей рассказывает о «саросе» – цикле из 18 лет и 11 дней, или 223 лунных месяцев, в конце которого Луна возвращается с большой точностью в свое первоначальное положение на небе относительно Солнца, а также узлов и перигея собственной орбиты. Возможно, еще более важным стало обнаружение того факта, что в поведении некоторых планет наблюдается строгая периодичность. Например, было замечено, что Венера возвращается в определенную точку неба чуть меньше чем через восемь лет, а Меркурий делает то же самое, но уже раз в 46 лет; Сатурну требуется на это 59 лет, а Марсу и Юпитеру – 79 лет и 83 года соответственно. Последние промежутки времени соответствуют продолжительности человеческой жизни или даже превышают ее; это доказывает, что методы и приборы, необходимые для получения этих данных, передавались из поколения в поколение. Более того, было твердо известно, что это именно циклы, а не случайные совпадения, а это означает, что аккуратные и точные измерения проводились непрерывно в течение долгого времени. Это объясняет также, как можно было в древности с большой точностью предсказывать лунные затмения. Не все данные были точны, и временами ошибка достигала значительной величины, как, например, при вычислении перигея солнечной орбиты, который практически никогда не удавалось рассчитать с ошибкой меньше 10 градусов. С другой стороны, продолжительность сидерического (звездного) года у них была всего на 4,5 минуты больше реальной!

Пришло время, и поток человеческих знаний устремился с Востока на Запад. В 640 г. до н. э. некий вавилонский ученый по имени Беросс основал школу на острове Кос (или Станко) в заливе Галикарнас. В это же время греческие ученые начали самостоятельно осваивать знания, накопленные не только Вавилоном, но и Египтом. Начался общий обмен информацией между Европой и Азией; однако, если говорить об астрономии, то она стояла особняком и развивалась независимо, намного обгоняя прочие области знания. Несколько столетий никто даже не пытался применить ее открытия к решению базовых проблем географии и картографии.

VI в. до Рождества Христова стал свидетелем активной интеллектуальной деятельности греков. Появилась и имела громадный успех прозаическая литература. Ионическая школа философии делала под руководством своего основателя, Фалеса Милетского, первые робкие попытки осуществить научный подход к познанию; появились первые письменные опыты философских размышлений. Едва ли не самым главным объектом диспутов среди философов служила Вселенная, ее природа, размеры и значение, а также роль, которую играет наша Земля в общем порядке вещей. Многие, подобно Страбону, приходили к выводу, что наука географии «не меньше любой другой науки является предметом размышлений философа». Во всем, что имеет отношение к Земле и ее месту во Вселенной, Страбон, как и греческие философы до него, обращается к первому и самому авторитетному для всех них источнику – к тому, чьи творения наиболее точно воплотили принятые среди греков концепции и популярнейшие ответы. Этот авторитет – не кто иной, как Гомер, эпический поэт; даты его жизни неизвестны, происхождение – полная загадка, а творения его вызывали и вызывают не меньше горячих споров, чем творения Уильяма Шекспира.

Являются ли «Одиссея» и «Илиада» фольклорными компиляциями, собранными воедино одним или несколькими авторами, или представляют, как считал Страбон, изложение глубоких географических знаний одного человека, – это, по всей видимости, навсегда останется тайной. Важно другое. Эти поэтические шедевры отражают географические концепции, бытовавшие в Греции около пятисот лет и оказавшие немалое влияние на ученые умы последующих поколений, которым, вообще говоря, был доступен значительно больший объем информации.

Гомер писал о храбрецах, об их военных предприятиях и путешествиях. Его причудливые образы и поэтические аллегории, согласно Страбону, ни в коей мере не отражают глубины знаний поэта об обитаемом мире и всех его частях. Напротив, точно так же, как драматургвремен королевы Елизаветы, писавший исторические драмы для развлечения лондонского люда, Гомер, раз взявшись за дело, делал его хорошо. Создается впечатление, что оба эти джентльмена оказали на мысль будущих поколений гораздо большее влияние, чем это первоначально входило в их намерения.

Если рассмотреть древнюю литературу, посвященную географии и представлениям о Земле, окажется, что все книги ведут к Гомеру. Страбон называет его основателем географической науки, «ибо Гомер превзошел всех остальных людей, как древних, так и нынешних времен, не только великолепием своей поэзии, но и, могу сказать, знаниями обо всем, что имеет отношение к общественной жизни… И эти знания заставили его заняться… географией как отдельных стран, так и населенного мира в целом, как земли, так и моря; ибо иначе он не дошел бы до крайних пределов обитаемого мира и не охватил бы его весь своим описанием». Страбон тщательно изучал творения этого великого человека.

Земля, согласно Гомеру и его ученикам, представляла собой плоский диск, окруженный непрерывно движущейся рекой Океан. На кромку земного диска опирался высокий купол небес – перевернутая полусфера. Небеса нуждались в дополнительной поддержке и потому опирались на множество высоких – невидимых – колонн, о целостности которых заботился Атлант (Атлас). Позже его широкие плечи сами превратились в главную опору небес. Гиперион, бог солнца из титанов, каждый день поднимался «из глубокого потока медленных волн Океана» и каждую ночь погружался обратно в его воды, «навлекая темную ночь на землю, родительницу зерна». Отчаянным морякам, рискнувшим выйти далеко в море, случалось услышать то ли рев, то ли шипение, с которым огненный шар солнца погружался в воду. Никто, однако, не знал в точности, где именно Гиперион выходит из моря, где уходит и каким образом умудряется высохнуть за ночь.

Звезды делали то же самое – они пересекали небеса, «искупавшись в Океане». Точнее, так поступали все, кроме Медведицы, которая «лишь одна непричастна к купанию в волнах Океана». Страбон, различавший две Медведицы, был убежден, что Гомер тоже знал меньшую из двух; он признает, однако, что Малая Медведица, возможно, во времена Гомера не считалась отдельным созвездием. Страбон не ограничивается этим, он продолжает защищать слова Гомера, для чего исправляет его и добавляет собственную версию того, что хотел сказать поэт. Он считает, что Гомер пытался объяснить следующее: весь арктический круг, а не одна лишь Медведица, обозначал границу, за которой звезды не поднимаются из‑за горизонта и не садятся; говоря же об Океане, Гомер будто бы подразумевал горизонт, под которым скрываются и из‑за которого поднимаются звезды. Сам Страбон был убежден, что арктический круг соприкасается с самой северной частью населенного мира. Из остальных звездных групп Гомер писал о «позднем заходе Волопаса», о Плеядах, Гиадах и могучем Орионе. Он также упоминал Сириус.

В мире Гомера существовало четыре ветра. Борей, северный ветер, дул из Фракии, он поднимал и гнал могучие волны. Нот, южный ветер, возвещал бурю и приносил внезапные шквалы; он был опасен для мореплавателей. Зефир, западный ветер, тоже часто описывали как ветер штормовой, но только не Гомер, который знал запад и знал, что климат там умеренный, а народ процветает. Кроме того, на западе находится и Элизиум, и край света,

…где живет Радамант русокудрый.

В этих местах человека легчайшая жизнь ожидает.

Нет ни дождя там, ни снега, ни бурь не бывает жестоких.

Вечно там Океан бодрящим дыханьем Зефира веет

С дующим свистом, чтоб людям прохладу доставить.

Примерно в этом же направлении следует искать острова Фортуны (возможно, Канарские), лежащие западнее самой западной оконечности Маврусии (примерно соответствует Марокко). Эвр, восточный ветер, упоминали редко.

Океан, согласно Гомеру, то отступал, то поднимался и находился в постоянном неспешном движении, никуда при этом конкретно не направляясь. Гомер не делал различия между внутренним и внешним морем, между Океаном и Средиземноморьем; для него это было одно и то же. Страбон согласен с Гомером в том, что пределы населенного мира омываются морем, поскольку, рассуждает он, об этом сообщают нам наши чувства; ибо в каком бы направлении ни путешествовал человек, в конце концов он приходит к морю. Кое‑кто верил, что большое Западное море разделено надвое перешейком; Страбон считал это весьма маловероятным. Ведь те, утверждает он, кто пытался проплыть вокруг Земли по омывающему ее со всех сторон океану, повернули назад только «из‑за лишений и одиночества», а не потому, что наткнулись в пути на барьер суши, подобный материку. Более того, Страбон видел в отливах и приливах, которые можно наблюдать в любой населенной местности, доказательство того, что существует один, и только один океан. Не все авторы были с ним в этом согласны. Страбон и сам чувствует себя в этом вопросе немного неуверенно, но считает за лучшее принять теорию одного единого океана, так как и он сам, и остальные стоики считали, что чем большая масса воды окружает землю, тем лучше будут поднимающиеся с воды испарения удерживать вместе небесные тела!

Со времен Гомера и до появления искусства писать прозой в Греции не было профессиональных писателей, посвящавших свои труды истории и географии, хотя ссылки на географические вопросы в поэзии Гесиода указывают на то, что в его время эта тема не оставалась совсем без внимания. Атлант, прежде обитавший где‑то далеко на западе, теперь, «принужденный к тому неизбежностью мощной», держит «на голове и руках неустанных широкое небо там, где граница земли, где певицы живут Геспериды». Те, в свою очередь, охраняют золотые яблоки и деревья, дающие этот драгоценный фрукт, «за водами Океана».

Затем Страбон обращается к греческим философам; примерно с 600 г. до н. э. именно философия стала оказывать серьезное влияние на географическую мысль. Значительная часть философской активности была тогда сосредоточена вокруг ионической школы, основанной Фалесом в те времена, когда Милет (Палатия) был важнейшим городом Греции. Милет располагался на южном берегу Латмийского залива возле устья реки Меандр и был идеальным портом для торговли с южной Фригией. Через четыре его гавани велась оживленная торговля с Древним Египтом через Навкратис и с черноморскими северными городами. Начиная с Фалеса, Милет дал жизнь многим заметным ученым, включая Анаксимандра, Анаксимена и Гекатея. Даже самые строгие критики не могли отрицать, что эти люди сделали важный вклад в познание мира. Эратосфен даже утверждал, что первым достойным преемником Гомера в области географии стали Анаксимандр – первый грек, опубликовавший карту, и Гекатей, написавший серьезный двухтомный трактат по географии, озаглавленный «Путешествия вокруг Земли».

Прежде чем хотя бы попытаться нарисовать картину Земли, милетские философы долго и активно обсуждали ее вероятную форму и размеры, а также место Земли во Вселенной. В целом это была весьма возвышенная дискуссия и, хотя некоторые из высказанных в то время наиболее блестящих идей кажутся сегодня фантастическими, в то время они были не более фантастичны, чем современные представления о том, что Земля вращается вокруг своей оси со скоростью больше тысячи миль в час и несется сквозь пространство со скоростью 18,5 мили в секунду по эллиптической орбите вокруг неподвижного Солнца – факты, которые мы принимаем на веру без малейших эмоций.

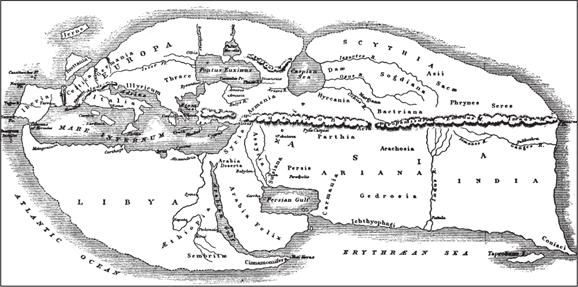

Анаксимандр Милетский[5] был способным астрономом и географом, одним из пионеров точных наук среди греков. Он рассказывал ученикам о наклоне эклиптики, а возможно, первым и обнаружил его. Говорят, что он познакомил Грецию с солнечными часами. Однако его философия шла вразрез с его наукой. Если учитель Анаксимандра Фалес утверждал, что Земля имеет форму диска и покоится в воде, где плавает подобно бревну или кораблю, то Анаксимандр ввел понятие своего рода первичного хаоса, из которого возникла центральная масса – Земля, цилиндрическая по форме и подвешенная в пространстве без опоры. Землю на громадном расстоянии окружают многочисленные огненные сферы, сброшенные Землей и оставленные вращаться в космосе подобно пламенным колесам или воздушным пузырям. Обитаемая часть его мира имеет форму диска (по всей видимости, верхний срез цилиндра) и существенно превосходит по размеру мир Гомера. На западе он простирается за Геркулесовы столпы до Касситерид или Оловянных островов (ныне острова Силли), а на восток – до Каспийского моря, которое он считал продолжением восточной части Океана. В центре мира Анаксимандр поместил Эгейское море.

Анаксимен[6], учившийся в Милете у Анаксимандра, отверг взгляды учителя в отношении Земли. Вместо цилиндра он представил Землю в виде подвешенного в пространстве прямоугольника; поддерживает его в небесах «подушка» сжатого воздуха. Вообще говоря, у Анаксимена все: воздух различной плотности; тела, подобные Земле, Солнцу и звездам, – тоже представляет собой не что иное, как точно подогнанные сгустки воздуха – одни холодные, другие горячие. Он считал, что небесные тела передвигаются вокруг неподвижной Земли на громадном расстоянии, а поддерживает их, как и Землю, атмосферное давление. Анаксимен выдвинул новое объяснение ночному исчезновению солнца, и его теория долго сохраняла популярность в определенных кругах: свет солнца, утверждал он, заслоняет по ночам высокий горный хребет, расположенный неправильным образом на самом северном краю.

Гекатей[7], самый молодой представитель милетской школы, выступил в защиту теории, в которой Землю в форме диска со всех сторон окружает океан, – несмотря на то, что он имел в своем распоряжении, как утверждалось, руководства по навигации, охватывавшие территорию от реки Инд до Красного моря; он знал о военном походе Дария в Скифию (513 г. до н. э.), а от торговцев и путешественников, которые бросали якоря в Милете, он, должно быть, слышал, что за горизонтом есть и кое‑что кроме сжатого воздуха. Определенно ни один моряк того времени не стал бы выступать в защиту медлительного, «лениво текущего Океана», но похоже, что, путешествуя, мало что можно было узнать о Земле.