СЛАВА СОВЕТСКОМУ ВЛАДИВОСТОКУ

Прекрасней Владивостока

Не видел я городов!

Мартын, взлетевший высоко

Над пеной белых валов,

Шальной бубнеж водостока

И красный блеск вымпелов,

Стена плавучего дока,

Кирпичный Дом моряков

(Когда смолкают удары

Винта в тяжелых волнах,

Туда идут кочегары

В потертых дождевиках),

Построечные заборы,

Взбежавшие на холмы.

И гавани коридоры,

Где жили некогда мы,

Подводы с бочками рыбы,

Туман портовой зари,

Мешков зеленые глыбы,

Картонные фонари,

Платформы, верфи, ворота

Таможенного поста,

Инспекторы Совторгфлота

У маленького моста,

Уроки в штурманской школе,

Баркас, ползущий за мол,

И дети, в ветреном поле

Играющие в футбол,–

Всё то, что мы здесь увидим

Лежащим у наших ног,

Всё это и есть великий

Советский Владивосток.

Сегодня в дальние воды

Направят твердый штурвал

Двухтрубные пароходы

«Дзержинский» и «Камчадал».

Они пройдут океаном

(Вокруг – морская трава),

Останутся за туманом

Курильские острова.

Волны разрезая складки,

Идут они ночи и дни,

Пока не зажгутся Камчатки

Мигающие огни.

1928

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЗАДУШЕВНАЯ

(На мотив «Раскинулось море широко…»)

Погиб журналист в многодневном бою

От Буга в пути к Приднепровью,

Послал перед смертью в газету свою

Статью, обагренную кровью.

Редактор суровый статью прочитал

И вызвал сотрудницу Зину,

Подумал, за ухом пером почесал

|

|

|

И вымолвил мрачно: «В корзину».

Наутро уборщицы вымыли пол,

Чернильные пятна замыли,

А очерк его на растопку пошел,

И все журналиста забыли.

И только лишь старый седой метранпаж

Печально и тихо заметил:

«Я помню, остер был его карандаш,

И честно он смерть свою встретил».

А жизнь по дорогам проторенным шла,

Как будто ни в чем не бывало,

И новый товарищ поехал туда,

Где вьюга войны бушевала…

1941

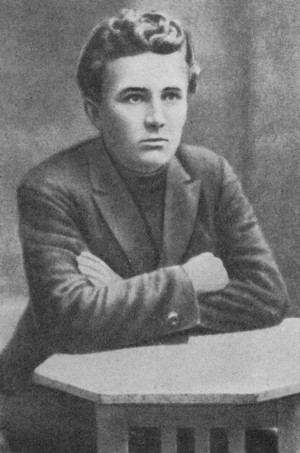

АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ

Алексей Алексеевич Лебедев родился в 1912 году в Суздале, в семье заводского служащего. Мать – учительница.

В 1927 году Лебедевы переехали в Иваново. После окончания средней школы Алексей одно время работал подручным слесаря‑водопроводчика. Мечта о море заставила его поехать на Север, поступить матросом. После трехлетнего плавания на судах Севрыбтреста и торгового флота А. Лебедев вернулся в Иваново, работал и одновременно учился в вечернем строительном техникуме. В 1933 году ушел служить на флот. Был радистом, подводником.

С 1936 по 1940 год А. Лебедев учился в Высшем военно‑морском краснознаменном училище им. Фрунзе (Ленинград).

В 1939 году вышел сборник стихотворений А. Лебедева «Кронштадт», в 1940 году – «Лирика моря». Последние годы жизни он печатался в газете «Красный Балтийский флот» и в газете балтийских подводников «Дозор».

|

|

|

Накануне войны А. Лебедев закончил училище и был назначен штурманом подводной лодки.

В ноябре 1941 года подводная лодка, на которой служил лейтенант Алексей Лебедев, при выполнении боевого задания в Финском заливе наскочила на мину. Поэт погиб вместе со своим кораблем.

МЫ ИЗ КРОНШТАДТА

Так вот эта хмурая осень,

Уже отдающая верпы

В Кронштадта гранитную гавань,

Где грозно спят корабли.

Отмечены склянками восемь,

Скуп хлеб, разделенный шкертом.

Эскадрам чужим не плавать

У берега нашей земли!

Ну да, мы мальчишками были,

Когда подходил Юденич,

Британских эсминцев пушки

Грозили тебе, Кронштадт;

Но наши отцы служили,

Вели корабли на сближенье,

И запах штормов ревущих

Отцовский впитал бушлат.

Товарищ, ты видишь эту

Сухую полынь и скалы,

Гремящую воду ниже

И связанных моряков,

Ты слышишь взнесенную ветром

Последнюю речь комиссара

И раздающийся ближе

Отчетливый лязг штыков.

Республика! Мы окрепли,

Пришли на твои границы

Счастливые, гордые честью

Быть посланными во флот.

Пускай нас штормами треплет,

|

|

|

Но в море идут эсминцы,

И вахты стоят на месте,

Когда засвистят в поход.

<1939>

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ

Что же нужно для побед на море?

Это – чтоб со стапелей земли,

Пеною пушистой борт узоря,

Выходили в море корабли.

И во славу берегов покоя

Нам нужна солидная броня,

Точное оружие морское,

Мощь артиллерийского огня.

Нужно знать нам кораблевожденье

Так, чтобы уметь пройти везде,

Знать науку мудрую сражений

На соленой вспененной воде.

Это есть! Дает страна родная,

Верфи действуют на полный ход,

Крепнет сила твердая морская,

Словно лес, растет советский флот.

И еще дает страна родная

Качество ценнейшее в боях

Всем сынам, которым поручает

Вахту в океанах и морях,

Это – смелость в час суровый жизни,

Это – волю, что всего сильней,

Это – сердце, верное отчизне

И не изменяющее ей.

<1939>

ДОРОГА ТАМАНЦЕВ

Эту песню о боях, о совсем недавних днях

Прочитал я на обветренной скале,

Где добрался до меня отблеск лунного огня

И светил мне безотказно в синей мгле.

Это был рассказ о том, как отряды шли хребтом

Гор, покрытых льдом и снегом навсегда.

Слов, начертанных штыком, не найдешь,

прочти хоть том

Первоклассного военного труда.

|

|

|

Шли потоки по камням, пели, струями звеня,

О матросах, утвердивших красный флаг,

И в ущельях вдоль ручья слышен гром копыт коня

И пехоты наступавшей тяжкий шаг.

На хребте Варада шквал, облакам не дав привал,

В черноморский их опять погнал простор.

На груди отвесных скал эту песню я читал,

И храню ее, и помню с этих пор.

1939

297. КОМПА́СНЫЙ ЗАЛ

В дубовом паркете картушка компа́са, –

Столетье, как выложил мастер ее.

Над нею звезда полуночного часа,

Касается румбов лучей острие.

В скрещении гулких пустых коридоров

Стою и гляжу напряженно вперед,

И ветер холодных балтийских просторов

В старинные стекла порывисто бьет.

…Стоят по углам, холодея как льдины

(Мундиров давно потускнело шитье),

Великовозрастные гардемарины,

За пьянство поставленные под ружье.

Из дедовских вотчин, из всех захолустий,

Куда не доходят морские ветра,

Барчат загребли и теперь не отпустят

Железная воля и руки Петра.

Сюда в Петербург, в мореходную школу,

И дальше на Лондон или Амстердам,

Где пестрые флаги трепещут над молом,

Где в гаванях тесно груженым судам.

И тот, кто воздвиг укрепленья Кронштадта,

Чьи руки в мозолях, что тверже камней,

Он делал водителей русского флота

Из барски ленивых и косных парней.

Читали указы в примолкнувших ротах:

«Чтоб тем, кто учебе бездельем претит,

Вгоняли науку лозой чрез ворота,

Которыми лодырь на парте сидит».

И многих терзала телесно обида,

И многие были, наверное, злы,

Зубря наизусть теоремы Эвклида,

С трудом постигая морские узлы.

А в будущем – кортик, привешенный косо,

И мичмана флота лихая судьба:

«Лупи по зубам, не жалея, матроса» –

На то его доля слуги и раба.

С командой жесток, с адмиралами кроток,

Нацелься на чин – и проделай прыжок

Поближе к дворцу и под крылышко теток,

На невский, желанный всегда бережок.

Но были и те, кто не знал унижений,

Кто видел в матросе товарища дел,

Кто вел корабли сквозь пожары сражений,

Кто славы морской для отчизны хотел,

С кем флот проходил по пяти океанам,

Кто в битвах с врагом не боялся потерь:

И шведы разбиты, и нет англичанам

Охоты соваться к Кронштадту теперь.

Об этом я думал полуночным часом,

О славе, о бурных дорогах ее…

Звезда высока над картушкой компа́са,

Касается румбов лучей острие.

1939

298. «Или помните, или забыли…»

Или помните, или забыли

Запах ветра, воды и сосны,

Столб лучами пронизанной пыли

На подталых дорогах весны?..

Или вспомнить уже невозможно,

Как виденья далекого сна,

За платформой железнодорожной

Только сосны, песок, тишина.

Небосвода хрустальная чаша,

Золотые от солнца края.

Это молодость чистая ваша,

Это нежность скупая моя.

299. «Возможно ли, чтоб годы эти…»

Возможно ли, чтоб годы эти

Щадили нас! Но вновь встает

Апреля горьковатый ветер,

Тревожный шум воскресших вод.

Возможно ли в разлуке дальной,

В тревогах, в помыслах, в крови

Хранить огонь первоначальной

Наивно‑горестной любви!

А я, как ива в пору злую

Осенних бешеных ветров,

Клонюсь под вихрем поцелуев,

Горячечных и нежных слов.

За нами бури и походы

И можно ли, мой милый друг,

Вознаграждать себя за годы

Былых и будущих разлук?

О, потеплевший под руками

Гранит скамейки ледяной!

Нет, не смеюсь я над слезами,

В тот вечер пролитыми мной.

Теперь мне легче и свободней.

Отбушевал внезапный гром.

…Я не могу писать сегодня

Тебе о чем‑нибудь другом.

300. «В июне, в северном июне…»

В июне, в северном июне,

Когда излишни фонари,

Когда на островерхой дюне

Не угасает блеск зари,

Когда, теплу ночей доверясь,

Под кровом полутемноты

Уже раскрыл смолистый вереск

Свои лиловые цветы,

А лунный блеск опять манил

Уйти в моря на черной шхуне,

Да, я любил тебя, любил

В июне, в северном июне.

ТОВАРИЩУ

На Черноморье шторм десятибалльный,

В Новороссийске буйствуют ветра.

Товарищ мой, отдай салют прощальный,

Давно с тобой нам свидеться пора.

Давно пора, преграды далей руша,

Спаять сердца и руки заодно,

Шторма изрядно высушили душу,

Но дружбе в них иссохнуть не дано.

Ложись на норд с предгорий знойных Крыма,

И мы тогда, в безмолвии ночном,

Окутавшись котельным синим дымом,

Поговорим о счастье боевом.

И выйдем в ночь, где сумрачные воды

Дробят о камень черную струю,

Где в зареве немеркнущем заводы

Морскую мощь республики куют.

Спеши, товарищ, – море стало нашим,

И пусть походы холодны и злы,

Форштевнями стремительными вспашем

За Таллином балтийские валы.

На Черноморье шторм десятибалльный.

Пора вернуться в бухту кораблю.

Я жду тебя упрямым, беспечальным,

Таким, какого знаю и люблю.

<1940>

302. ПЕСНЯ («Пускай во тьме бушует вьюга…»)

Пускай во тьме бушует вьюга

И снег летит на паруса, –

Не плачь, не плачь, моя подруга,

Не слушай ветра голоса.

Зажгла звезда мне нынче трубку

Своею искрой голубой.

Кладет волнами на борт шлюпку,

Но не погибнем мы с тобой.

Не видно дали бирюзовой,

Дорога в море нелегка,

Но привыкать к борьбе суровой

Должна подруга моряка.

Уже мигнул огонь зеленый,

Маяк на горной высоте,

И берег, снегом заметенный,

Забрезжил смутно в темноте.

И пусть взмывают чайки, плача,

К метельно‑снежной вышине, –

Не изменяет мне удача,

Пока ты помнишь обо мне.

<1940>

ПЕРЕД ПОХОДОМ

Мы вместе курили, дул ветер осенний,

Уже холодела вода,

И серые тучи над нами висели,

И плыли над морем года.

Трещал пулемет над пустынным заливом,

Кричали в выси журавли.

Они улетали на юг торопливо

От грозной балтийской земли.

Хотелось раскрыть исполинские крылья

И ринуться в дальний простор,

Лететь, осыпаемым солнечной пылью,

Над синими гребнями гор.

Лететь, разрывая завесы тумана,

Ломать горизонта кольцо,

Чтоб пламенный ветер широт океана

С размаху ударил в лицо.

Окончена трубка и высыпан пепел,

Команда по вахтам идет.

И грохот по клюзу стремящейся цепи

Уже предвещает поход.

Сигналы трепещут на мачтах треногих,

Горит боевая заря.

Пред нами ведущие к славе дороги,

Союза большие моря.

1940

304. «Метет поземка, расстилаясь низко…»

Метет поземка, расстилаясь низко,

Снег лижет камни тонким языком,

Но красная звезда над обелиском

Не тронута ни инеем, ни льдом.

И бронза, отчеканенная ясно,

Тяжелый щит, опертый на гранит,

О павших здесь, о мужестве прекрасном

Торжественно и кратко говорит.

1941

305. СОНЕТ («Когда владеет морем мертвый штиль…»)

Когда владеет морем мертвый штиль,

Мы видим часто бухты и маяки,–

То лжет мираж, приподнимая знаки,

А берег наш за сорок с лишком миль.

Но видно всё: седеющий ковыль,

Кроваво пламенеющие маки,

Прибрежной пены охряную накипь

И бота перевернутого киль.

Мечты мои, неуловимой тенью

Возникшие на грани сновиденья,

Коротким блеском прорезают тьму.

И в этот миг глазам открыты снова

Пути в морях тревожных и суровых.

Но берег есть. И я пробьюсь к нему!

1941

ТЕБЕ

Мы попрощаемся в Кронштадте

У зыбких сходен, а потом

Рванется к рейду серый катер,

Раскалывая рябь винтом.

Под облаков косою тенью

Луна подернулась слегка,

И затерялась в отдаленье

Твоя простертая рука.

Опять шуметь над морем флагу,

И снова, и суров и скуп,

Балтийский ветер сушит влагу

Твоих похолодевших губ.

…И если пенные объятья

Назад не пустят ни на час

И ты в конверте за печатью

Получишь весточку о нас –

Не плачь, мы жили жизнью смелой,

Умели храбро умирать, –

Ты на штабной бумаге белой

Об этом можешь прочитать.

Переживи внезапный холод,

Полгода замуж не спеши,

А я останусь вечно молод

Там, в тайниках твоей души.

А если сын родится вскоре,

Ему одна стезя и цель,

Ему одна дорога – море,

Моя могила и купель.

Август 1941

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПОХОДА

Когда мы подвели итог тоннажу

Потопленных за месяц кораблей,

Когда, пройдя три линии барражей,

Гектары минно‑боновых полей,

Мы всплыли вверх, – нам показалось странно

Так близко снова видеть светлый мир,

Костер зари над берегом туманным,

Идущий в гавань портовый буксир.

Небритые, пропахшие соляром,

В тельняшках, что зараз не отстирать,

Мы твердо знали, что врагам задаром

Не удалось у нас в морях гулять.

А лодка шла, последний створ минуя,

Поход окончен, и фарватер чист.

И в этот миг гармонику губную

Поднес к сухим губам своим радист.

И пели звонко голоса металла

О том, чем каждый счастлив был и горд:

Мелодию «Интернационала»

Играл радист. Так мы входили в порт.

1941

НА ДНЕ

Лежит матрос на дне песчаном,

Во тьме зелено‑голубой.

Над разъяренным океаном

Отгромыхал короткий бой,

А здесь ни грома и ни гула…

Скользнув над илистым песком,

Коснулась сытая акула

Щеки матросской плавником…

Осколком легкие пробиты,

Но в синем мраке глубины

Глаза матросские открыты

И прямо вверх устремлены.

Как будто в мертвенном покое,

Тоской суровою томим,

Он помнит о коротком бое,

Жалея, что расстался с ним.

1941

ВСЕВОЛОД ЛОБОДА

Всеволод Николаевич Лобода родился в 1915 году в Киеве. Его отец – преподаватель русского языка и литературы, мать кончила консерваторию и была оперной певицей.

Любовь к литературе проявилась у Всеволода еще в детстве. Десяти лет он писал стихи, сочинял рассказы. В 1930 году Лобода закончил среднюю школу, переехал в Москву и вскоре поступил учиться в ФЗУ Щелковского учебно‑химического комбината. В это же время Лобода начал печататься.

В 1932–1934 годах В. Лобода на Мытищинском вагоностроительном заводе редактировал газету‑многотиражку «Кузница». С сентября 1934 года работал в журнале «Высшая техническая школа».

В 1935 году Лобода поступил в Литературный институт им. Горького. В последующие годы сотрудничал в журналах «Литературная учеба» и «Костер», выступал со статьями, писал стихи.

В первые месяцы войны В. Лобода работал на радио, а потом ушел на фронт. Был пулеметчиком, артиллеристом, воевал под Ленинградом и Старой Руссой, под Великими Луками и в Прибалтике. Одно время работал в дивизионной газете. В годы войны не переставал писать стихи, которые печатались в дивизионной многотиражке или хранились в записных книжках друзей.

Всеволод Лобода погиб 18 октября 1944 года в Латвии, неподалеку от города Добеле.

ИЗ ЦИКЛА «ВОЙНА»

Вступление

Ночной зефир

Струит эфир.

Шумит,

Бежит

Гвадалквивир.

А. С. Пушкин

На берегах Гвадалквивира,

Купаясь в травах, загорать.

Окончив день труда и мира,

В кругу товарищей дышать

Весельем солнечного пира.

И тронуть нежной песни лад,

Когда расцветится закат

На тишине Гвадалквивира.

В ночной глуши двоим добро.

Всплесни веслом.

Нам серебро

Чеканит гладь Гвадалквивира,

Нам нержавеющая лира

Поет бессмертие реки.

Взорвали сон Гвадалквивира

В крови погрязшая мортира,

От крови черные полки.

1937–1938?

ДОЛГ

Невесел в дыме канонады

сугубо штатский человек.

Дрожи.

Повелевает век запомнить –

как звенят снаряды,

как завывает самолет,

огнем одаривая землю,

как пьют удушливое зелье,

как рвутся в панике вперед.

Век не под стать страстям квартирным

и пенью птичьему.

А ты

писал стихи,

вдыхал цветы

под небом розовым и мирным.

Теперь положено черстветь

рукам,

сжимающим винтовку,

и смерть берет на изготовку,

хотя ты прожил только треть.

Ну что ж, погодки молодые,

посуровеем –

и не жаль:

ведь нам видения седые,

как полю град на урожай.

Заголосят витые трубы,

и ты –

во мраке и в крови –

забыв о нервах,

стиснув зубы,

как ветер,

тучу изорви.

Не под луной прогулка –

встретить

на расстояньи локтя бой.

Еще не мы,

но наши дети

задышат радостью одной.

Чтоб им легко в беседы птичьи

вникалось,

ты

имей в виду

гадюку, жившую в саду,

змеиной жизни двуязычье,

под зданье дней твоих подкоп,

любовь, несущую проказу.

Пристрастным пришлых меряй глазом

на стыках дел, ночей и троп.

Коль не зияют сзади бреши,

растает скоро бранный дым.

Умрешь

иль выйдешь постаревшим,

но сильным,

светлым

и большим.

Умрешь иль нет –

тебе по праву

поэта первая строка,

непререкаемая слава,

сплошное солнце на века.

Конец 30‑х годов

ПАРТИЗАН УХОДИТ В РАЗВЕДКУ

Неприятель прорвался к Дону.

Сталью вытоптаны поля,

Заскрипели возы бездомных,

По дорогам степным пыля.

Над гремящей землей томится

Темнота.

Ни луны, ни звезд.

Как пылает твоя станица,

Ночью видно за много верст.

Уходя с боевым отрядом

За реку, где ярится враг,

На пожарище долгим взглядом,

Сжав поводья,

глядит казак.

Где вчера еще цвел пригорок –

Яма круглая –

смерти след.

Дым сраженья сер и горек,

Но другого исхода нет.

Ветер голосом человека

Тихо стонет в ветвях ракит.

Задыхаясь,

как после бега,

Командиру казак твердит:

«Я стреляю довольно метко,

И отточен, востер клинок…

Отпустите меня в разведку…

За беду посчитаться срок…»

Командир отвечает:

«С богом,

поезжай».

Погоди немного,

Мы добьемся погожих дней, –

Утро вечера мудреней!

В трудном деле станичник весел;

На плечо автомат повесил,

Снарядился в опасный путь

Ради завтрашних легких песен,

Чтобы ровно дышала грудь.

…Громыхнула зенитка где‑то.

Пронеслась на восток ракета,

Завиляла хвостом летучим

И упала, шипя, в залив,

На мгновенье донскую тучу

Смертным,

синим огнем залив.

1942

ТОВАРИЩ КАПИТАН

Памяти капитана Д. П. Суменкова

Внезапна скорбь, и сердцем я не верю,

Что опустел бревенчатый блиндаж,

Что вас уже не встретишь перед дверью,

Не улыбнешься,

Чести не отдашь…

Легко ль беде поверить, злой и скорой?

Ужели оборвал ваш путь снаряд?

Еще постель примята, на которой

Вы отдыхали час тому назад…

Когда бойцов на битву поднимали,

Сквозь дым вели вперед, на вражий стан,

Бойцам казалось – выкован из стали

Неуязвимый храбрый капитан.

Лишь тот надолго памяти достоин,

Кто прожил век, лишений не страшась,

Кто шел вперед

Как труженик и воин

И грудью встретил свой последний час.

Он был таким – спокоен и неистов,

В беседе – друг,

В сраженьях – ветеран.

Он жил и умер стойким коммунистом,

Мой командир, товарищ капитан.

1943

НАСТУПЛЕНИЕ

Это было у села Износки, –

Враг терял орудья и повозки,

Эшелон пылал на полустанке,

Стыли перевернутые танки.

В окруженьи грохота и дыма,

Как сама судьба, неотвратимо

Боевые двигались порядки.

И поля трясло как в лихорадке,

Горькой гарью веяли пожары.

Пушка щедро сыпала удары,

Скрежетала, словно в иступленьи,

Все заслоны вражеские руша.

(Мы ее, царицу наступленья,

Звали по‑семейному: «Катюша»).

Под огнем, в метель, на холодине

Заметались немцы по равнине,

Побросали теплые берлоги.

Лишь в Заречье, справа у дороги,

Напрягая тающие силы,

Огрызались правнуки Аттилы.

Броневые чудища рычали,

Венгры лошадей переседлали,

«Сдайся, рус!» – фельдфебели орали.

С голоду свирепые солдаты

На весу держали автоматы,

Не желали пятиться по‑рачьи

И беды не ждали.

Вдруг навстречу

Эскадроны хлынули казачьи,

Завязали яростную сечу,

С лету смяли всадников и пеших,

Лезущих в непрошеные гости.

Бронебойщик, в битвах преуспевший,

Перебил ползучих танков кости,

И казалось – воздух закипевший

Плавил сталь, ревущую от злости.

Апрель 1944

НАЧАЛО

Лес раскололся тяжело,

Седой и хмурый.

Под каждым деревом жерло

Дышало бурей…

Стволам и людям горячо,

Но мы в азарте.

Кричим наводчикам:

«Еще,

Еще ударьте!..»

Дрожит оглохшая земля.

Какая сила

Ручьи, и рощи, и поля

Перемесила!

И вот к победе прямиком

За ротой рота

То по‑пластунски,

то бегом

Пошла пехота.

13 сентября 1944

315. «Не плачь, Днипро, тебя мы не забыли…»

Не плачь, Днипро, тебя мы не забыли

И, отступая, видели во сне

Хмельницкого на вздыбленном коне, –

Он звал к победе, встав из древней были.

И вот сбылось неслыханное счастье.

Встречай нас, Киев!

Шляхом боевым

К Днепру пришли разгневанные части,

Чтоб окреститься именем твоим.

1944

ПАВЛОВСКАЯ, 10

Не в силах радость вымерить и взвесить,

Как будто город вызволен уже,

Я в адрес:

«Киев, Павловская, десять» –

Строчу посланье в тесном блиндаже.

Письмо увидит ночи штормовые,

Когда к Подолу катятся грома,

Когда еще отряды штурмовые

Прочесывают скверы и дома…

По мостовым, шуршащим листопадом,

Придет освобожденье. Скоро. Верь…

Впервые за два года не прикладом,

Без окрика,

негромко стукнут в дверь.

Мой хворый дед поднимется с кровати.

Войдет веселый первый почтальон.

От рядового с берега Ловати

Привет вручит заждавшемуся он.

Старик откроет окна.

В шумном мире

Осенний день, похожий на весну.

И солнце поселится в той квартире,

Где я родился в прошлую войну.

1944

ПОГИБ ТОВАРИЩ

Во вражьем стане цели он разведал,

Мечтал о встрече с милой над письмом,

Читал статью про скорую победу,

И вдруг –

разрыв,

и он упал ничком.

Мы с друга окровавленного сняли

Осколком просверленный партбилет,

Бумажник,

серебристые медали.

А лейтенанту было

двадцать лет…

Берет перо,

согбен и озабочен,

Бумажный демон, писарь полковой.

О самом страшном пишет покороче

Привычною, недрогнувшей рукой.

Беду в письмо выплескивая разом,

Он говорит:

«Ведь надо понимать,

Что никакой прочувствованной фразой

Нельзя утешить плачущую мать».

Она в слезах свое утопит горе,

Покуда мы,

крещенные огнем,

Врага утопим в пенящемся море,

На виселицу Гитлера сведем.

И женщина инстинктом материнским

Отыщет сына дальние следы

В Курляндии,

под елью исполинской,

На скате безымянной высоты.

Седая мать увидит изумленно

На зелени могилы дорогой

Венок лугов,

как яркая корона,

Возложенный неведомой рукой.

Блеснут в глаза цветы,

еще живые,

От латышей – сынку – сибиряку…

И гордость вспыхнет в сердце

и впервые

Перехлестнет горячую тоску.

1944

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

Николай Петрович Майоров родился в 1919 году в семье ивановского рабочего. Еще в десятилетке начал писать стихи, которые читал на школьных вечерах, публиковал в стенной газете. Окончив в Иванове школу, переехал в Москву и поступил на исторический факультет МГУ, а с 1939 года стал кроме того посещать поэтический семинар в Литературном институте им. Горького. Писал много, но печатался редко, да и то, как правило, в университетской многотиражке.

Руководитель поэтического семинара П. Г. Антокольский писал о Майорове: «Николаю Майорову не приходилось искать себя и свою тему. Его поэтический мир с самого начала был резко очерчен, и в самоограничении он чувствовал свою силу. Его лирика, повествующая об искренней мужской любви, органична в этом поэтическом мире».

Д. Данин, вспоминая о Н. Майорове, друге студенческих лет, говорит: «Он знал, что он поэт. И, готовясь стать историком, прежде всего утверждал себя как поэт. У него было на это право.

Незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал, как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком, чуть вывернутым тыльной стороной к противнику, точно рука несла перчатку боксера. Он легко возбуждался, весь розовея. Он не щадил чужого самолюбия и в оценках поэзии был резко определенен. Он не любил в стихах многоречивой словесности, но обожал земную вещность образа. Он не признавал стихов без летящей поэтической мысли, но был уверен, что именно для надежного полета ей нужны тяжелые крылья и сильная грудь. Так он и сам старался писать свои стихи – земные, прочные, годные для дальних перелетов».

В 1939 и 1940 годах Н. Майоров пишет поэмы «Ваятель» и «Семья». Сохранились лишь отрывки из них, а также немногие стихотворения этой поры. Чемодан с бумагами и книгами, оставленный Н. Майоровым в начале войны у кого‑то из товарищей, до сих пор не удалось найти.

Летом 1941 года Н. Майоров вместе с другими московскими студентами роет противотанковые рвы под Ельней. В октябре его просьба о зачислении в армию была удовлетворена.

Политрук пулеметной роты Николай Майоров был убит в бою на Смоленщине 8 февраля 1942 года.

ВЗГЛЯД В ДРЕВНОСТЬ

Там – мрак и гул. Обломки мифа.

Но сказку ветер окрылил:

Кровавыми руками скифа

Хватали зори край земли.

Скакали взмыленные кони,

Ордой сменялася орда.

И в этой бешеной погоне

Боялись отставать года…

И чудилось – в палящем зное

Коней и тел под солнцем медь

Не уставала над землею

В веках событьями греметь.

Менялось всё: язык, эпоха,

Колчан, кольчуга и копье.

И степь травой‑чертополохом

Позарастала до краев.

…Остались пухлые курганы,

В которых спят богатыри,

Да дней седые караваны

В холодных отблесках зари.

Ветра шуршат в высоких травах,

И низко клонится ковыль.

Когда про удаль Станислава

Ручей журчит степную быль –

Выходят витязи в шеломах,

Скликая воинов в набег.

И долго в княжеских хоромах

С дружиной празднует Олег.

А в полночь скифские курганы

Вздымают в темь седую грудь.

Им снится, будто караваны

К востоку держат долгий путь.

Им снятся смелые набеги,

Скитанья, смерть, победный рев,

Что где‑то рядом печенеги

Справляют тризну у костров.

Там – мрак и гул. Обломки мифа.

Простор бескрайный, ковыли…

Глухой и мертвой хваткой скифа

Хватали зори край земли.

1937

ЛЕНИН

Вот снова он предстанет в жестах,

Весь – наша воля. Сила. Страсть…

Кругом – народ. И нету места,

Где можно яблоку упасть.

Матрос. И женщина. С ней рядом,

Глаза взведя на броневик,

Щекой небритою к прикладу

Седой путиловец приник.

Он рот открыл. Он хочет слышать,

Горячих глаз не сводит он

С того, о ком в газетах пишут,

Что он вильгельмовский шпион.

Он знает: это ложь. Сквозная.

Такой не выдумать вовек.

Газеты брешут, понимая,

Как нужен этот человек

Ему. Той женщине. Матросам,

Которым снился он вчера,

Где серебром бросают осыпь

В сырую ночь прожектора…

И всем он был необходим.

И бредила – в мечтах носила, –

Быть может, им и только им

В тысячелетиях Россия.

И он пришел… Насквозь прокурен

В квартирах воздух, кашель зим.

И стало сразу ясно: буря

Уж где‑то слышится вблизи.

Еще удар. Один. Последний…

Как галька, были дни пестры.

Гнусавый поп служил обедни.

Справляли пасху. Жгли костры.

И ждали. Дни катились быстро.

Уж на дворе октябрь гостил,

Когда с «Авроры» первый выстрел

Начало жизни возвестил.

1937

ПАМЯТНИК

Им не воздвигли мраморной плиты.

На бугорке, где гроб землей накрыли,

Как ощущенье вечной высоты,

Пропеллер неисправный положили.

И надписи отгранивать им рано –

Ведь каждый, небо видевший, читал,

Когда слова высокого чекана

Пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,

Хотя мотор и сдал на полпути, –

Остановись, взгляни прямее в небо

И надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили,

Чтоб на могилу им взамен плиты,

Как память ими взятой высоты,

Их инструмент разбитый положили

И лишь потом поставили цветы!

1938

ОТЦАМ

Я жил в углу. Я видел только впалость

Отцовских щек. Должно быть, мало знал.

Но с детства мне уже казалось,

Что этот мир неизмеримо мал.

В нем не было ни Монте‑Кристо,

Ни писем тайных с желтым сургучом.

Топили печь, и рядом с нею пристав

Перину вспарывал литым штыком.

Был стол в далекий угол отодвинут.

Жандарм из печки выгребал золу.

Солдат худые, сгорбленные спины

Свет заслонили разом. На полу –

Ничком отец. На выцветшей иконе

Какой‑то бог нахмурил важно бровь.

Отец привстал, держась за подоконник,

И выплюнул багровый зуб в ладони,

И в тех ладонях застеклилась кровь.

Так начиналось детство…

Падая, рыдая,

Как птица, билась мать. И, наконец,

Запомнилось, как тают, пропадают

В дверях жандарм, солдаты и отец…

А дальше – путь сплошным туманом застлан.

Запомнил только пыли облака,

И пахло деревянным маслом

От желтого, как лето, косяка.

Ужасно жгло. Пробило всё навылет

Жарой и ливнем. Щедро падал свет.

Потом войну кому‑то объявили,

А вот кому – запамятовал дед.

Мне стал понятен смысл отцовских вех.

Отцы мои! Я следовал за вами

С раскрытым сердцем, с лучшими словами,

Глаза мои не обожгло слезами,

Глаза мои обращены на всех.

1938

В ВАГОНЕ

Пространство рвали тормоза.

И пока ночь была весома,

Все пассажиры были за

То, чтоб им спалось как дома.

Лишь мне не снилось, не спалось.

Шла ночь в бреду кровавых марев

Сквозь сон, сквозь вымысел и сквозь

Гнетущий привкус дымной гари.

Всё было даром, без цены,

Всё было так, как не хотелось, –

Не шел рассвет, не снились сны,

Не жглось, не думалось, не пелось.

А я привык жить в этом чреве:

Здесь всё не так, здесь сон не в сон.

И вся‑то жизнь моя – кочевье,

Насквозь прокуренный вагон.

Здесь теснота до пота сжата

Ребром изломанной стены,

Здесь люди, словно медвежата,

Вповалку спят и видят сны.

Их где‑то ждут. Для них готовят

Чаи, постели и тепло.

Смотрю в окно: ночь вздохи ловит

Сквозь запотевшее стекло.

Лишь мне осталося грустить.

И, перепутав адрес твой,

В конце пути придумать стих

Такой тревожный, бредовой…

Чтоб вы, ступая на перрон,

Познали делом, не словами,

Как пахнет женщиной вагон,

Когда та женщина не с вами.

1939

323. «Тогда была весна. И рядом…»

Тогда была весна. И рядом

С помойной ямой на дворе,

В простом строю равняясь на дом,

Мальчишки строились в каре

И били честно. Полагалось

Бить в спину, в грудь, еще – в бока.

Но на лицо не подымалась

Сухая детская рука.

А за рекою было поле.

Там, сбившись в кучу у траншей,

Солдаты били и кололи

Таких же, как они, людей.

И мы росли, не понимая,

Зачем туда сошлись полки:

Неужли взрослые играют,

Как мы, сходясь на кулаки?

Война прошла. Но нам осталась

Простая истина в удел,

Что у детей имелась жалость,

Которой взрослый не имел.

А ныне вновь война и порох

Вошли в большие города,

И стала нужной кровь, которой

Мы так боялись в те года.

1939

ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ

Идти сквозь вьюгу напролом.

Ползти ползком. Бежать вслепую.

Идти и падать. Бить челом.

И всё ж любить ее – такую!

Забыть про дом и сон,

Про то, что

Твоим обидам нет числа,

Что мимо утренняя почта

Чужое счастье пронесла.

Забыть последние потери,

Вокзальный свет,

Ее «прости»

И кое‑как до старой двери,

Почти не помня, добрести,

Войти, как новых драм зачатье.

Нащупать стены, холод плит…

Швырнуть пальто на выключатель,

Забыв, где вешалка висит.

И свет включить. И сдвинуть полог

Крамольной тьмы. Потом опять

Достать конверты с дальних полок,

По строчкам письма разбирать.

Искать слова, сверяя числа.

Не помнить снов. Хотя б крича,

Любой ценой дойти до смысла.

Помять и сызнова начать.

Не спать ночей, гнать тишину из комнат,

Сдвигать столы, последний взять редут,

И женщин тех, которые не помнят,

Обратно звать и знать, что не придут.

Не спать ночей, не досчитаться писем,

Не чтить посулов, доводов, похвал

И видеть те неснившиеся выси,

Которых прежде глаз не достигал, –

Найти вещей извечные основы.

Вдруг вспомнить жизнь.

В лицо узнать ее.

Прийти к тебе и, не сказав ни слова,

Уйти, забыть и возвратиться снова.

Моя любовь – могущество мое!

1939

АВГУСТ

Я полюбил весомые слова,

Просторный август, бабочку на раме

И сон в саду, где падает трава

К моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве, желтеющей у вишен,

У низких яблонь, где‑то у воды,

Смотреть в листву прозрачную

И слышать,

Как рядом глухо падают плоды.

Не потому ль, что тени не хватало,

Казалось мне, вселенная мала?

Движения замедлены и вялы,

Во рту иссохло. Губы как зола.

Куда девать сгорающее тело?

Ближайший омут светел и глубок.

Пока трава на солнце не сгорела,

Войти в него всем телом до предела

И ощутить подошвами песок!

И в первый раз почувствовать так близко

Прохладное спасительное дно.

Вот так, храня стремление одно,

Вползают в землю щупальцами корни,

Питая щедро алчные плоды, –

А жизнь идет, – всё глубже и упорней

Стремление пробиться до воды,

До тех границ соседнего оврага,

Где в изобилье, с запахами вин,

Как древний сок, живительная влага

Ключами бьет из почвенных глубин.

Полдневный зной под яблонями тает,

На сизых листьях теплой лебеды.

И слышу я, как мир произрастает

Из первозданной матери – воды.

1939

ТВОРЧЕСТВО

Есть жажда творчества,

Уменье созидать,

На камень; камень класть,

Вести леса строений.

Не спать ночей, по суткам голодать,

Вставать до звезд и падать на колени.

Остаться нищим и глухим навек,

Идти с собой, с своей эпохой вровень

И воду пить из тех целебных рек,

К которым прикоснулся сам Бетховен.

Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,

Весь мир вместить в дыхание одно,

Одним мазком весь этот лес и камни

Живыми положить на полотно.

Не дописав,

Оставить кисти сыну,

Так передать цвета своей земли,

Чтоб век спустя всё так же мяли глину

И лучшего придумать не смогли.

1939

ГОГОЛЬ

…А ночью он присел к камину

И, пододвинув табурет,

Следил, как тень ложилась клином

На мелкий шашечный паркет.

Она росла и, тьмой набухнув,

От желтых сплющенных икон

Шла коридором, ведшим в кухню,

И где‑то там терялась. Он

Перелистал страницы снова

И бредить стал. И чем помочь,

Когда, как черт иль вий безбровый,

К окну снаружи липнет ночь,

Когда кругом – тоска безлюдья,

Когда – такие холода,

Что даже мерзнет в звонком блюде

Вечор забытая вода?

И скучно, скучно так ему

Сидеть, в тепло укрыв колени,

Пока в отчаянном дыму,

Дрожа и корчась в исступленьи,

Кипят последние поленья.

Он запахнул колени пледом,

Рукой скользнул на табурет,

Когда, очнувшися от бреда,

Нащупал глазом слабый свет

В камине. Сердце было радо

Той тишине. Светает – в пять.

Не постучавшись, без доклада

Ворвется в двери день опять.

Вбегут докучливые люди,

Откроют шторы, и тогда

Всё в том же позабытом блюде

Чуть вздрогнет кольцами вода.

И с новым шорохом единым

Растает на паркете тень,

И в оперенье лебедином

У ног ее забьется день…

Нет, нет, – ему не надо света!

Следить, как падают дрова,

Когда по кромке табурета

Рука скользит едва‑едва…

В утробе пламя жажду носит

Заметить тот порыв один,

Когда сухой рукой он бросит

рукопись в камин.

…Теперь он стар. Он всё прощает

И, прослезясь, глядит туда,

Где пламя жадно поглощает

Листы последнего труда.

1939?

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Неужто мы разучимся любить,

И в праздники, раскинувши диваны,

Начнем встречать гостей и церемонно пить

Холодные кавказские нарзаны.

Отяжелеем. Станет слух наш слаб.

Мычать мы будем вяло и по‑бычьи.

И будем принимать за женщину мы шкап

И обнимать его в бесполом безразличьи.

Цепляясь за разваленный уют,

Мы в пот впадем, в безудержное мленье.

Кастратами потомки назовут

Стареющее наше поколенье.

Без жалости нас время истребит.

Забудут нас. И до обиды грубо

Над нами будет кем‑то вбит

Кондовый крест из тела дуба.

За то, что мы росли и чахли

В архивах, в мгле библиотек,

Лекарством руки наши пахли

И были бледны кромки век.

За то, что нами был утрачен

Сан человечий; что, скопцы,

Мы понимали мир иначе,

Чем завещали нам отцы.

Нам это долго не простится,

И не один минует век,

Пока опять не народится

Забытый нами Человек.

1939?

ВЕСЕННЕЕ

Я шел веселый и нескладный,

Почти влюбленный, и никто

Мне не сказал в дверях парадных,

Что не застегнуто пальто.

Несло весной и чем‑то теплым,

А от слободки, по низам,

Шел первый дождь,

Он бился в стекла,

Гремел в ушах,

Слепил глаза,

Летел,

Был слеп наполовину,

Почти прямой. И вместе с ним

Вступала боль сквозная в спину

Недомоганием сплошным.

В тот день еще цветов не знали,

И лишь потом на всех углах

Вразбивку бабы торговали,

Сбывая радость второпях.

Ту радость трогали и мяли,

Просили взять,

Вдыхали в нос,

На грудь прикладывали,

Брали

Поштучно,

Оптом

И вразнос.

Ее вносили к нам в квартиру,

Как лампу, ставили на стол,–

Лишь я один, должно быть, в мире

Спокойно рядом с ней прошел.

Я был высок, как это небо,

Меня не трогали цветы, –

Я думал о бульварах, где бы

Мне встретилась случайно ты,

С которой я лишь понаслышке,

По первой памяти знаком, –

Дорогой, тронутой снежком,

Носил твои из школы книжки…

Откликнись, что ли!

Только ветер

Да дождь, идущий по прямой…

А надо вспомнить –

Мы лишь дети,

Которых снова ждут домой,

Где чай остыл,

Черствеет булка…

Так снова жизнь приходит к нам

Последней партой,

Переулком,

Где мы стояли по часам…

Так я иду, прямой, просторный,

А где‑то сзади, невпопад,

Проходит детство, и валторны

Словами песни говорят.

Мир только в детстве первозданен,

Когда, себя не видя в нем,

Мы бредим морем, поездами,

Раскрытым настежь в сад окном,

Чужою радостью, досадой,

Зеленым льдом балтийских скал

И чьим‑то слишком белым садом,

Где ливень яблоки сбивал.

Пусть неуютно в нем, неладно,

Нам снова хочется домой,

В тот мир простой, как лист тетрадный,

Где я прошел, большой, нескладный

И удивительно прямой.

ДЕД

Он делал стулья и столы

И, умирать уже готовясь,

Купил свечу, постлал полы

И новый сруб срубил на совесть.

Свечу поставив на киот,

Он лег поблизости с корытом

И отошел. А черный рот

Так и остался незакрытым.

И два громадных кулака

Легли на грудь. И тесно было

В избенке низенькой, пока

Его прямое тело стыло.

РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

Приду к тебе и в памяти оставлю

Застой вещей, идущих на износ,

Спокойный сон ночного Ярославля

И древний запах бронзовых волос.

Всё это так на правду не похоже

И вместе с тем понятно и светло,

Как будто я упрямее и строже

Взглянул на этот мир через стекло.

И мир встает – столетье за столетьем,

И тот художник гениален был,

Кто совершенство форм его заметил

И первый трепет жизни ощутил.

И был тот час, когда, от стужи хмурый,

И грубый корм свой поднося к губе,

И кутаясь в тепло звериной шкуры,

Он в первый раз подумал о тебе.

Он слушал ветра голос многоустый

И видел своды первозданных скал,

Влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство

И образ твой в пещере изваял.

Пусть истукан массивен был и груб

И походил скорей на чью‑то тушу,

Но человеку был тот идол люб:

Он в каменную складку губ

Всё мастерство вложил свое и душу.

Так, впроголодь живя, кореньями питаясь,

Он различил однажды неба цвет.

Тогда в него навек вселилась зависть

К той гамме красок. Он открыл секрет

Бессмертья их. И где б теперь он ни был,

Куда б ни шел, он всюду их искал.

Так, раз вступив в соперничество с небом,

Он навсегда к нему возревновал.

Он гальку взял и так раскрасил камень,

Такое людям бросил торжество,

Что ты сдалась, когда, припав губами

К его руке, поверила в него.

Вот потому ты много больше значишь,

Чем эта ночь в исходе сентября.

Мне даже хорошо, когда ты плачешь,

Сквозь слезы о прекрасном говоря.

332. «Мне только б жить и видеть росчерк грубый…»

Мне только б жить и видеть росчерк грубый

Твоих бровей, и пережить тот суд,

Когда глаза солгут твои, а губы

Чужое имя вслух произнесут.

Уйди, но так, чтоб я тебя не слышал,

Не видел, чтобы, близким не грубя,

Я дальше б жил и подымался выше,

Как будто вовсе не было тебя.

333. «Я с поезда. Непроспанный, глухой…»

Я с поезда. Непроспанный, глухой.

В кашне, затянутом за пояс.

По голове погладь меня рукой,

Примись ругать. Обратно шли на поезд.

Грозись бедой, невыгодой, концом.

Где б ни была ты – в поезде, вагоне, –

Я всё равно найду,

Уткнусь лицом

В твои, как небо, светлые

Ладони.

334. «Как жил, кого любил, кому руки не подал…»

Как жил, кого любил, кому руки не подал,

С кем дружбу вел и должен был кому –

Узнают всё, раскроют все комоды,

Разложат дни твои по одному.

335. «Когда умру, ты отошли…»

Когда умру, ты отошли

Письмо моей последней тетке,

Зипун залатанный, обмотки

И горсть той северной земли,

В которой я усну навеки,

Метаясь, жертвуя, любя

Всё то, что в каждом человеке

Напоминало мне тебя.

Ну а пока мы не в уроне

И оба молоды пока,

Ты протяни мне на ладони

Горсть самосада‑табака.

1940

МЫ

Это время

трудновато для пера.

Маяковский

Есть в голосе моем звучание металла.

Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.

Не всё умрет. Не всё войдет в каталог.

Но только пусть под именем моим

Потомок различит в архивном хламе

Кусок горячей, верной нам земли,

Где мы прошли с обугленными ртами

И мужество, как знамя, пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки.

Нам не хватало неба и воды.

Упрямой жизни в каждом человеке

Железом обозначены следы –

Так в нас запали прошлого приметы.

А как любили мы – спросите жен!

Пройдут века, и вам солгут портреты,

Где нашей жизни ход изображен.

Мы были высоки, русоволосы.

Вы в книгах прочитаете как миф

О людях, что ушли не долюбив,

Не докурив последней папиросы.

Когда б не бой, не вечные исканья

Крутых путей к последней высоте,

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,

В столбцах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.

И жили мы, не тратя лишних слов,

Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных

Да в серой прозе наших дневников.

Мы брали пламя голыми руками.

Грудь раскрывали ветру. Из ковша

Тянули воду полными глотками

И в женщину влюблялись не спеша.

И шли вперед, и падали, и, еле

В обмотках грубых ноги волоча,

Мы видели, как женщины глядели

На нашего шального трубача.

А тот трубил, мир ни во что не ставя

(Ремень сползал с покатого плеча),

Он тоже дома женщину оставил,

Не оглянувшись даже сгоряча.

Был камень тверд, уступы каменисты,

Почти со всех сторон окружены,

Глядели вверх – и небо стало чисто,

Как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть неточны слова,

И слог тяжел, и выраженья грубы!

О нас прошла всесветная молва.

Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут,

Он нами пройден, пройден до конца,

И хорошо, что руки наши пахнут

Угрюмой песней верного свинца.

И как бы ни давили память годы,

Нас не забудут потому вовек,

Что, всей планете делая погоду,

Мы в плоть одели слово «Человек»!

1940

337. «Я не знаю, у какой заставы…»

Я не знаю, у какой заставы

Вдруг умолкну в завтрашнем бою,

Не коснувшись опоздавшей славы,

Для которой песни я пою.

Ширь России, дали Украины,

Умирая, вспомню… И опять –

Женщину, которую у тына

Так и не посмел поцеловать.

1940

338. «Нам не дано спокойно сгнить в могиле…»

Нам не дано спокойно сгнить в могиле –

Лежать навытяжку и приоткрыв гробы, –

Мы слышим гром предутренней пальбы,

Призыв охрипшей полковой трубы

С больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.

Что гибель нам? Мы даже смерти выше.

В могилах мы построились в отряд

И ждем приказа нового. И пусть

Не думают, что мертвые не слышат,

Когда о них потомки говорят.

ВИТАУТАС МОНТВИЛА

Витаутас Монтвила родился в 1902 году в Чикаго, куда его отец, рабочий, переехал с семьей из Литвы. Но надежды спастись в Америке от нищеты и безработицы не сбылись, и за несколько лет до первой мировой войны семья Монтвилы вернулась на родину.

Недолго проучившись, Витаутас бросил школу и пошел в пастухи, позже – в каменотесы. В 1924 году он поступает в Мариампольскую учительскую семинарию. Вскоре полиция задерживает его за участие в антивоенной демонстрации. В тюремной камере Монтвила знакомится с революционно настроенной молодежью.

Так начинается тяжелая жизнь пролетария и революционера – нужда, бездомность, тюрьма.

После освобождения Монтвила некоторое время учится в Каунасском университете. Но в 1929 году его арестовывают по подозрению в «антигосударственной деятельности», обвиняют в подготовке покушения на премьера Вольдемараса и приговаривают к десяти годам каторги. Межпартийная свара тогдашних хозяев Литвы избавляет Монтвилу от каторжной тюрьмы. Он становится дорожным рабочим, потом наборщиком, потом продавцом в книжном магазине, секретарем союза шоферов…

На дорогах Литвы, в тюремной камере, в наборном цехе создает Монтвила свои гневные, зовущие к борьбе стихотворения. С 1923 года они печатаются на страницах прогрессивной прессы. Позже выходят его сборники «Ночи без ночлега» (1931), «На широкую дорогу» (1940).

По духу своему, по поэтическому строю многие произведения В. Монтвилы близки Маяковскому, которого он переводил на литовский язык. По свидетельству Ю. Балтушиса, статья Маяковского «Как делать стихи?» служила для В. Монтвилы «библией».

Витаутас Монтвила горячо приветствовал вступление Литвы в семью советских республик (1940). И хотя недолго прожил в освобожденной Литве, считал этот период самым плодотворным. Он стал одним из наиболее активных, боевых литовских поэтов.

«За эти девять месяцев я написал больше, чем за всю свою жизнь», – говорил В. Монтвила, имея в виду стихи о Ленине, о революции, о Красной Армии, о Коммунистической партии, созданные накануне Великой Отечественной войны. Свой последний стихотворный цикл, объединяющий эти стихи, он назвал «Венком Советской Литве».

Война застала В. Монтвилу за переводом поэмы Маяковского «Хорошо». Едва гитлеровцы ворвались в Советскую Прибалтику, они бросили Монтвилу в тюрьму. Поэт стойко перенес нечеловеческие пытки. Фашисты не добились от него никаких сведений, не добились отречения. Вскоре Витаутас Монтвила был расстрелян.

339. СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПРИДЕТ!

Тому не испытать блаженства рая,

Кто духом пал, кто потерял мечту.

Не для него звезда горит, сверкая,

Не для него стремленье в высоту.

Пусть в сердце буря вызреет; бесчестье –

Часами хныкать, как дитя в ночи.

Пора ковать железное возмездье

И плыть туда, где солнце, где лучи.

И если б нам судьба определила

Одних лишь вековечных стонов гнет,

И если бы все радости затмила –

Мы будем верить: светлый день придет!

1923

В ТЮРЬМЕ

Всё та ж тюрьма,

Всё те же стены, двери,

Всё то же подземелье,

Где ты страдал и верил.

Всё те же камеры,

Которым отдал годы.

Всё те же решетчатые окна,

Где присягал ветрам свободы.

И те же кандалы достались мне,

И те же стражники меня сопровождали.

Твоею кровью пахли коридоры,

Когда меня в тюрьму пригнали.

Расстрелян ты…

Здесь песнь мою сгибали – не согнули.

По нашим трупам буря новых лет

Идет, шагает в грозном гуле.

1931

341. СТОИТ ЖИТЬ!

Вся ты хороша, не прекословь!

А глаза… таких на свете нету.

Это в них цвела твоя любовь

Нежным цветом.

Да, твоя любовь мне так мила,

Но не всё решают в мире ею.

Как сильна она бы ни была,

Я – борец – сильнее.

Голодаю я по тюрьмам снова –

Я за счастье на земле в ответе.

Пусть сегодня жизнь еще сурова, –

Стоит жить на свете!

Стоит жить не для того, конечно,

Чтоб глаза твои мне одному светили.

Нас беда прикрыла мглой кромешной,

Танки окружили.

Стоит жить в боренье неустанном:

Ведь в борьбе любовь всего полнее…

Для меня, мой свет, ты станешь

Всех милее.

1932

ЛЮБИМЕЙШАЯ СТРАНА

Страна из любимых любимая –

Взволнованная Испания.

Там полыхают знамена

Невиданного сияния.

Вдали мы склоняем головы

Перед твоими знаменами.

Вся страна – с нами,

В огне борьбы закаленными.

Быть не хотим под властью

И властвовать не хотим.

Тюрьмы народов завтра

Мы разрушим, развеем, как дым.

Если хотим, чтобы солнце наше

Было без пятен, – нужно

Пожаром зажечь поднебесье,

Землю встряхнуть дружно.

И тогда, потрясенная до глубин,

Наша страна, как Испания,

Поднимет свободную песнь,

Песнь невиданного сияния.

Да будет свобода свободным дана,

Мы силой насилью ответим.

Крепкие сваи в землю вобьем,

Чтобы их не сорвал ветер.

1936–1937

МОИ СЛОВА

Не последние слова вот эти,

Сказанные ночью в тишине.

Много слов на беспокойном свете

Выросло во мне.

Их растя, я и любил в тревоге,

И страдал, и вместе с ними рос.

И слова мои сулили многим

Ясность путеводных звезд.

Свет такой, чтоб и слепого даже

Провожали в путь огни.

Слов моих вам не найти в продаже –

Сердца часть они.

Тот, кто в горьком мире правду ищет,

И себя в моих словах найдет,

Тот, кто вырос в горе, в доме нищем, –

Тот меня поймет.

1938

МОЯ ОТЧИЗНА

Отчизна у меня – поля, леса и горы.

Дубиса, Неман и Шешупе – наши реки.

Я полюбил давно ее просторы,

Людей труда я полюбил навеки.

Отчизна милая, ее люблю я. Очень.

Всё счастье личное ничто пред нею.

С ней не страшусь я самой темной ночи,

Ее страданьем давним пламенею.

Отчизна милая: она – мое спасенье.

Мне без нее, как узнику, томиться,

Не жить, как вырванному из земли растенью,

Не взмыть в высоты, как бескрылой птице.

Отчизна милая, я с нею связан кровно.

Никто, ничто не встанет между нами:

Ни наглый пан, ни дармоед чиновный,

Ни рабство с плетками и кандалами!

1938

345. НЕ ВИНОВЕН Я…

Не виновен я, что люди

В рабстве мучались жестоком,

Что лилась порою лютой

Кровь по улицам потоком.

Не виновен я, что почва

Эту кровь в себя впитала,

Но не вырастила сочный

Плод, который обещала.

Не виновен я, что грустно

Лес шумит, лишенный света,

Что сухие листья с хрустом

Ветер злой срывает с веток.

Не виновен я, что хочет

Сердце жить не зная смерти,

Хоть его, как черви, точит

Жизнь в безжалостном усердье.

Может, в том лишь я виновен,

Что слова в душе сгорают,

Что они весною новой

Розами не расцветают.

1938

346. БЫЛ БЫ Я…

Звездочка ночной порою

Упадает с высоты.

Так вот что‑то дорогое

Каждый миг теряешь ты.

Ты плетешься в мастерскую,

Ты домой идешь как тень.

Радость бытия простую

Ты теряешь что ни день.

Как цветок, что под забором

В городской пыли зачах,

Ты тоскуешь: ведь нескоро

Утро расцветет в лучах!

Был бы я великим богом,

Всё тебе послал бы я:

Города, луга, дороги,

Радость бытия.

Солнце в высях небосвода

Не давало б места мгле.

Безграничную свободу

Даровал бы я земле.

Но не быть мне этим богом,

Никакого бога нет…

Наша жизнь темна, убога,

Но в борьбе добудем свет!

1938

ПИСЬМО

Милый мой, чем открываешь шире

Ты глаза – тем боль острей в груди,

Тем всё больше подлостей ты видишь в мире,

Тут и там – куда ни погляди.

Ты сочувствие найти в других мечтаешь,

Человеческой ответной доброты,

Но поймешь, когда людей узнаешь,

Что не много есть таких, как ты.

Может, равного не встретив друга,

От людей задумаешь уйти,

Вырваться из замкнутого круга

Тех, с кем было по пути.

Может, скажешь: мне совсем не жутко,

Пусть погибнет мир, я жду конца,

Потому что жизнь – пустая шутка,

И надежда – выдумка глупца.

Но, сказав, поймешь ты: это – ветер,

Ложно шелестящие слова.

Поживем еще с тобой на свете,

Пусть в тяжелых тучах синева.

1939

БОГОМ ПОКИНУТАЯ ОВЕЧКА

В закатных отсветах, как свечка восковая,

Стояла башня вековая,

И колокольный звон,

Как подневольный стон,

Тоскливо плыл, –

Темнеющие дали

Его назад не отдавали.

Пред алтарем –

Старушка сгорбленная

На коленях

Стоит скорбная,

В черном платке,

Черные четки держит в руке.

«Ах, господи,

Одолела беда.

Помоги, Христос,

Надоела нужда!..»

Ее слова – что звон колоколов.

Как этот звон, дробятся звуки слов.

Глаза старухи

Смотрят ввысь

На господа, –

Под золото окрашен он.

Алтарь как будто золотым дождем

Обильно окроплен.

Ах, дождиком кропило,

Тут‑то привалило

И Христу, и Марии,

И прислужнику со всей братией,

Но больше всего – настоятелю.

А покинутая богом овечка,

Старушенция,

Словно оплывшая свечка,

Стоит себе на коленях,

Четки перебирая,

Дожидается рая

И шепчет о любви и терпенье.

Божьи глаза

От вина

Овальны

И от золота

Словно зеркальны.

Господь спокоен, он смотрит лениво

На нищих,

Молящихся терпеливо.

А колокольный звон,

Как подневольный стон,

Плывет, плывет, печальный,

Словно он и впрямь прощальный.

1939

ЛИТВЕ

Ты поднята на штыки.

В сердце – нож законов.

А кровь твою пьют

Девятьсот девяносто девять шпионов.

Бессильна ты,

Сыновья твои – в тюрьмах, не дома.

Со штыков тебя снять лишь всеобщей грозе:

Вспышкам молний и грохоту грома.

1939

СВОБОДНОМУ ВЕТРУ

Ветер! Ветер! Ветер‑друг,

Ты свободен, ты упруг.

Настежь окна! Почему

Не бывал в моем дому?

Ты цветов набрал – и в путь!

Что ж, меня не позабудь.

Оглянись! Сюда взгляни!

Настежь окна, в них – огни.

Без тебя мне скучно, друг,

Ты свободен, ты упруг.

1939

СВОБОДНАЯ ПЕСНЯ

Выходит правда на простор.

Кровавый пир окончен.

Теперь свободной песней, хор,

Звучи смелей и звонче!

Как полночь, жизнь была темна,

И мы в цепях страдали…

Свобода нам возвращена

Ценой огня и стали.

Пришли навеки – в добрый час –

Твои, свобода, сроки.

Ты глубоко в сердцах у нас,

Мы все – в твоем потоке.

Нас поздравляют из могил

Те, кто за волю пали.

Кто был ничем, кто трудно жил, –

Те всем сегодня стали.

Вперед, свободная Литва,

Светла и непреклонна!

Ведут дорогой торжества

Нас красные знамена.

1940

МЫ СВОБОДУ ВСЁ РАВНО УДЕРЖИМ

Всё кончено.

Точка.

Ни гнета, ни бед

В стране нашей больше не будет.

На стягах напишем мы

Славу побед,

Счастье

Работой добудем.

В решающей битве

Новых времен

Наш друг и товарищ –

Крестьянин.

И то, что посеян

Наш хлеб

И взращен, –

Забота его и деянье.

В свободной Литве,

Если глянуть кругом,

Господ не осталось в помине.

Мы счастье свое

Завоюем трудом,

О завтрашнем думаем ныне.

Мы смело идем.

Впереди – торжество.

Пусть корчится враг

Перед нами, –

Недавно

Жестокие руки его

Срывали

Багряное знамя.

Уж если мы вынесли

Тюрьмы и гнет,–

Свободу

Дано

Отстоять нам.

Советский Союз

К нам на помощь идет,

Спасибо народам‑собратьям!

Истлеет

И станет

Добычей червей

Осина,

Сраженная бурей.

Огонь, пламеней!

Отчизне моей

Лететь

Колесницею солнца

В лазури!

1940

ОГНИ

Вы, славные народные ораторы,

И вы, друзья, свободные рабочие,

Сорвавшие оковы зла проклятые, –

Люблю вас очень!

Люблю, друзья, всем сердцем вас,

Как соколов,

Что бодрствовали в темный час,

Потом

Взлетали к небу –

Зарю приветствовать.

Я очень вас

Люблю,

Страдавших в тюрьмах горестной

порою,

Героев,

Что будут жить в огне труда,

Чья воля

Словно сталь тверда.

Сильней всего

Люблю я вас,

Не ради славы проливавших кровь, –

От пули павших ночью

И зарытых в общий ров.

То вы –

Республики железные опоры.

То вы –

Огни в сердцах горячих,

То вы – огни в ночах незрячих.

Товарищи,

Погибли вы…

Не видите вы

Наших демонстраций,

Не слышите вы

Яростных оваций,

Когда взывают миллионы:

«Грабительский режим сломать пора!

Спасительнице, Красной Армии, ура!..»

Но в этот радостный и ясный час

Я чувствую, что вы

Присутствуете среди нас.

И ждете вы,

Чтобы свободу,

Омытую горячей вашей кровью,

Мы защитили навсегда,

Чтобы трудом,

Как яркими цветами,

Украшен был отчизны путь,

Которым мы уверенно идем.

Погибшие друзья!

Доро́гой вашей,

Доро́гой ваших подвигов живых

Сегодня мы уверенно шагаем

И красные знамена подымаем

За славную республику свободы.

В такие годы,

В такие дни

Бороться будем мы, товарищи,

Как вы –

Недавней ночи яркие огни.

И знаем мы, что волей и трудом

Тебя, Литва, мы к счастью приведем.

1940

ЛЕНИНУ

Иные гении

Приходят и уходят,

Но гений Ленина –

На все века.

Кто сердцем тянется

К борьбе, к свободе,

В том верность Ленину

Всегда крепка.

Дорогу к правде

Указал нам Ленин,

Он завещал нам

Светлый мир труда.

Как верность; Ленину,

Навеки неизменен

Обет –

Бороться

И творить

Всегда.

Наш путь полюбится

Другим народам.

И там, где Лениным

Рассеян мрак, –

Над светлым миром

Правды и свободы

Коммунистический

Взовьется стяг.

1941

У МОГИЛЫ ДРУЗЕЙ

Друзья бойцы, люблю я вас.

Нет вас… но свет ваш не погас.

Отчизне – жить,

И жизни – быть,

Всегда, везде

Светить звезде.

Над вами здесь

Взовьется песнь,

А с ней, красна,

Придет весна,

Придет, лучась,

В счастливый час…

Друзья‑бойцы, люблю я вас.

Нет вас… но свет ваш не погас.

1941

ВАРВАРА НАУМОВА

Варвара Николаевна Наумова родилась в 1907 году. После окончания Ленинградского университета работала в редакциях ленинградских журналов «Литературная учеба» и «Звезда». Увлекалась поэзией и сама писала стихи. Первая книга стихов, написанная ею в конце 20‑х годов, увидела свет в 1932 году. Она называлась «Чертеж». Вскоре после выхода книги Наумова покидает Ленинград и вместе с геологоразведочной экспедицией уезжает на дальний Север, в бухту Тикси. Два года, проведенные Наумовой на берегу Ледовитого океана, дали ей много новых тем. Дыханием Севера овеяны ее стихи, названные «Весна в Тикси».

По возвращении в Ленинград В. Наумова работала в Институте народов Севера, переводила стихи северян. В ее переводах вышли поэмы «Ульгаррикон и Гекдалуккон», «Сулакичан», стихи в сборниках «Солнце над чумом», «Север поёт». В журналах «Ленинград», «Звезда» и «Литературный современник» были напечатаны ее новые стихи. Накануне войны В. Наумова готовила вторую книгу стихов.

Осенью 1941 года, когда фашистские полчища докатились до стен Ленинграда, В. Наумова вместе с сотнями ленинградцев вышла на оборонные работы, они стали ее фронтом.

В. Наумова умерла в конце 1941 года.

В 1961 году в Ленинграде вышел сборник поэтессы «Весна в Тикси», подготовленный ее друзьями.

В ДОРОГУ

Разгон дорог дождем окутав,

Апрель берет над миром власть, –

И с ним неведомо откуда

Тревога старая взялась.

И плечи давит, словно тяжесть

Прямоугольник потолка,

И снова даль зовет бродяжить,

Ветрам дорожным потакать.

Но, заглушив весенний шорох,

Неотвратимее зовет –

Над формулой сухой, как порох,

Над лаком импортных приборов –

Работ великих третий год.

Где путь в горах оборван круто,

Где снег ногами не примят,

Где по весне ручьи гремят, –

Лежат нетронутые руды.

И мы на них ведем отряд –

В края, где греет неустанно

Сухое небо Казахстана,

В сибирский комариный зной,

Среди низин глухих и мокрых,

Необжитой пугая округ

Своею песнею шальной.

Мы, как машину, до винта

Наш край в работе изучаем.

И нас просторами встречая,

Своих сокровищ инвентарь

В любой разведке наших партий

Земля вверяет новой карте.

Такого жаркого восхода

Не знала ни одна заря, –

По всем концам земли восходят

Пути советского сырья;

И нам за ним идти велит

Весенний зов, чтоб мы могли

Сказать, что хорошо ли, худо ль,

Но не деленной пополам,

Не как коротенькую ссуду –

Сполна переключили удаль

На точный пятилетний план.

1931

СЕВЕР

Начало я помню. Всего горячее

Стремленье уйти от обычных преград.

В обложке истрепанной – «Мир приключений»,

Чужая земля, Наутилус и Грант.

И каждому разное снилось ночами:

Иному – Австралия, полюс – другим;

Но равно томили – как было вначале –

По глобусу легшие сетью круги.

А мне представлялось: когда на восходе

Пустым океаном владеет заря,

И льдины отколотые проходят,

Холодною прозеленью горя,

На ледоколе, а то на собаках,

Стремлюсь в снеговой непрерывный мятеж…

Как горько бывало проснуться, заплакав

От явной несбыточности надежд!

Завоеватели!

Я не войду

В края, ледяной отягченные лавой;

Я только по карте рукой проведу

Ваш путь, освещенный полярною славой.

Придуманные персонажи книжек,

Поздней вспоминавшиеся иногда,

Они показались скучнее и ниже

Обычного роста в былые года.

Но сделался в жизни обыденной веским

Мой мир невесомый, и в новой судьбе

Лежащий у полюса Север советский

Иных победителей манит к себе.

Выходит, не болтовней впустую,

А самой надежной базой труда

Всё то, о чем, бывало, тоскую,

Предстало взыскательным нашим годам.

И, с будничными городами упрочив

Отныне союз трудовой навсегда,

Ты требуешь новых и новых рабочих,

Рудой и пушниной богатая даль.

Ты требуешь самых надежных и храбрых,

Кто может идти с тобой наравне,

Для чьей добычи фундаменты фабрик

Возводятся нынче по всей стране,

Чьей волей в степях вырастают заводы.

К тебе я приду не сегодня еще,–

Меня удержали другие заботы,

Мне руку свою опустив на плечо.

Но передо мною стоишь ты, не тая,

Страна ледяная, владенье зимы, –

С тобой не прощаюсь, года не считаю,

Не в этом – так в будущем встретимся мы!

<1932>

ВЕСНА В ТИКСИ

Отдых к ночи, а ночи нету –

Каждой ночью светло, как днем.

Как тут будешь бродить до света,

Тьму отыскивать днем с огнем?

Утки в забереги слетают,

Лед проталинами пошел.

Из распадка любую стаю

Тут выслеживать хорошо.

Всё спокойно в холмах безлесных,

Птицы свищут у самых ног,

Да гремит в снеговых отвесах

Черно‑синий лютый поток.

Солнце словно желтою пылью

Одевает гор наготу;

И, расправив рябые крылья,

Мне в глаза взглянув на лету,

Коршун падает с камня камнем,

Пустырей разбойный герой,

И скрывается за сверканьем

Снега талого под горой.

Но в пустыне, одетой светом,

Там, где маревом поднят лед.

Что за тень, колеблема ветром,

На черте горизонта встает?

То шагает легкий и скорый

Мой товарищ – зачинщик охот.

«Здравствуй! – крикну я через горы. –

Как охота твоя идет?»

И просторной свободой богаты,

В цель стреляя под небеса,

Сколько разной твари пернатой

Мы привяжем на пояса!

И к зимовке – уснуть до работы.

Уходя, говорим вперебой

О работе в порту, об охотах,

Об осеннем пути домой.

Осень – к осени, к лету – лето.

Через несколько быстрых лет

Спросишь: молодость моя, где ты?

Ничего не слыхать в ответ.

И тогда, тяжелее камня

С неизвестных слетев высот,

Глянет злая тоска в глаза мне,

Надо мной задержав полет.

Я из самых дальних затонов

Верной памяти призову

Время солнца и льдов зеленых –

Сон, приснившийся наяву.

И товарищи выйдут те же,

Молодые – как в те года;

Мы сойдемся на побережье

После радостного труда.

Впереди просторно и тихо,

Темных крыльев пропал и след,

Только в море из бухты выход –

Словно в будущее просвет.

1935

ИТОГ

Иной судьбы, казалось, не желая,

К несбыточному больше не стремясь,

Так медленно, так нехотя жила я,

В чужую жизнь стучаться утомясь.

Ступала от удачи к неудаче,

На близкое смотря издалека,

Когда, мои пути переиначив,

Их повела холодная река.

Так палый лист уносится теченьем

Куда‑то в неизвестность. И пришло

То чувство, что зовется отреченьем,

Что холодно, пустынно и светло.

У моря ветром рвало мох и камень,

И приходилось, наклонясь дугой,

Карабкаться, держась за трос руками,

Храня дыханье, сжатое пургой.

И день за днем вставали в сроках твердых

Стремленье ветра, уровень воды,

Путь облаков и в дождемерных ведрах

Сухого снега светлые следы.

Еще в июне льды в заливе стыли

Зеленые, прозрачны и влажны,

А светлая, холодная пустыня

Взыграла всеми красками весны.

На склонах гор, коричнево‑лиловых,

Горели мхи и снег сходил на нет;

Большой пустырь куражился в обновах

Болот, у неба отбиравших цвет.

И солнечными длинными ночами,

Держа от солнца руку у бровей,

Бродила я с винтовкой за плечами,

Пугая птиц в оттаявшей траве.

И многократно утверждали скалы,

Катая эхо моего ружья,

Что лишь преддверьем – искусом закала

Была вся жизнь прошедшая моя,

Что было в ней борьбы постыдно мало.

И, отступив в сознании вины,

Молчала я, и снова возникала

Над голым миром песня тишины.

Она в ушах звучала бегом крови,

Разгоряченной редкостной весной,

Она была прекрасней и суровей,

Чем гребни гор и небо надо мной.

Оплетена напевом этим длинным,

Я волю в нем услышала одну:

Огромный зов к застроенным равнинам,

Гораздо раньше встретившим весну.

И стало ясно: от него не скроешь

Себя нигде, и на краю земли

Моя судьба – такого же покроя,

Как судьбы тех – оставшихся вдали.

Мы улью одному готовим соты.

И доказал мне этой песни лад,

Что жизнь друзей и прежняя работа,

Объединясь в усилии, велят

Вернуться к ним, чтоб изменять значенье

Любых вещей по слову своему.

1935

ИСТОРИЯ ПОРТА

В каком краю мы жили целый год!

Пришельца он встречает как врага.

Ни дерева на камне, лишь метет

Пустые горы снежный ураган.

В промерах бухты, за буреньем дна

Растаяло последнее тепло,

И облаком и поступью грозна,

Вошла зима, шагая тяжело.

Она врасплох застать пыталась нас

В палатках на пустынном берегу.

И ускореньем метя каждый час,

Пришлось дома достраивать в пургу.

В три яруса шли койки по стене, –

Тут места нет для одиноких дум;

И приходили в гости, как стемнеет,

Друзья со шхун, зимующих во льду.

И в мертвом мире вестью о живом

Звучал мотора равномерный стук,

И мастерские в трюме баржевом

Работали, как в городском порту.

А у машины сплоченная рать

Не знала слова «отдых» иль «прогул».

Для охлажденья воду набирать

Из проруби случалось нам в пургу.

Ремень порою рвался, как назло,

Покрыл одежду нефти жирный блеск,

Но свет горел и радио несло

Родные голоса из дальних мест.

И новый порт Союза, на краю

Республики, где нет еще дорог,

На право жить заявку сдав свою,

Как орден боевой, на карте лег.

Пришла весна. Закладывали мол,

И аммонал добычу брал у гор,–

И скоро первый катер в рейс пошел

Опробовать исправленный мотор.

Под криками сирены и гусей

Росло, нетерпеливей каждый час,

Большое ожидание гостей –

Гостей, хозяев порта после нас.

И вот за длинным мысом – первый дым,

Полярным морем подошли суда.

Основан порт. Вбегает мол в залив,

И меж судами катера снуют…

Печаль и боль, откуда ж вы взялись

При возвращеньи в прежнюю семью?

Тут были холод, вьюга, теснота,

Зимою вовсе не бывало дней,

Тут крепла дружба, бранью начата,

Не много дружб сравниться могут с ней.

И край, людей сближающий в беде,

Где воля крепнет, как осенний лед,–

Он входит в память, ею завладев.

В таком краю мы жили целый год…

1935

МИШКА

Он спал на льду, на острове Мостахе.

От шума он проснулся. Вот опять

Раздался шум, и зарычала в страхе

И поднялась встревоженная мать.

И рухнула. Винтовка била прямо,

И промах невозможен в двух шагах.

Спускались люди в ледяную яму,

Собачьим лаем полнился Мостах,

Летело эхо голосов веселых,

Все подбегали мишку поглядеть,

А к вечеру доставлен был в поселок

Зимовщикам трехмесячный медведь.

О, ворс пушистый лап короткопалых,

Наивные глаза под круглым лбом.

В нем обаянье детства проступало

Сильнее, чем в детеныше любом.

Он быстро с нами научился ладить,

Дружил с собакой, словно был щенком,

Порою разрешал себя погладить

И накормить сгущенным молоком.

В час отдыха водился с пленным всякий,

Учил его, как учат медвежат.

На положенье комнатной собаки

Привык звереныш в тамбуре лежать.

Весною он, июньским солнцем вызван,

Ушел – мы не заметили когда –

Купаться в майну. Заблестела, брызнув,

Над прорубью студеная вода.

И псов сухих упряжка с лаем громким

Метнулась – камня крепче каждый клык;

Ремня не чуя, путая постромки,

Собаки сбились, на медведя злы.

И после, лапы врозь, на льду весеннем

Он вздрагивал и медленно стонал.

Я подле опустилась на колени,

И он в последний раз меня узнал.

Но, из‑под гнета ласки подневольной

Освобождаясь, он, как только мог,

Стремясь руке ласкавшей сделать больно,

Нанес на ней зубов своих клеймо.

Я встала, понимая недоверье

Ко мне, к чужой, и не сводила глаз

С мохнатого комка, что снова зверем –

Самим собою – был в последний час.

1935

362. «Бывает, синью неба молодого…»

Бывает, синью неба молодого

Ослеплена, сомкну глаза – и вот

Весь мир весной давнишней околдован,

И вновь она к тебе меня зовет.

…Бегут назад поля, речные дамбы

И сухостой, чернеющий углем,

И легкий ветер залетает в тамбур.

Где у подножки мы стоим вдвоем.

То словно опускаясь на колени,

То снова подымаясь до небес,

Мелькает, кружит голову весенний

Края дороги обступивший лес.

И в наших жилах самым вешним звоном

Поет внезапной встречи торжество,

И поезд, мчась по неизвестным зонам,

Колесным громом чествует его.

Но были мы с тобою слишком схожи

Своим упрямством и судьбой самой

И не сжились поэтому. И всё же –

Я знаю – даже в час последний мой,

Забот обычных забывая годы,

Я захочу хоть раз еще с тобой

Услышать дальний голос парохода,

Увидеть дым меж небом и водой.

И выросший в единое мгновенье,

Шумя и подымаясь до небес,

Зеленый мой, веселый мой, весенний,

У самых окон замелькает лес.

1940

ЛЕТО

Жаром веяли дни июля,

Накалялся сухой песок,

Только на море ветры дули,

Был сердитый прибой высок.

Здесь, у взморья, друг друга встретив,

Мы бродили плечо в плечо:

Двое взрослых, и с нами третья –

На земле еще новичок.

Ей ничто не казалось малым,

Не пугала ее гроза,

И когда она подымала

К дальним тучам свои глаза,–

Так до дна они голубели,

Будто с первого дня ее

Расстилалось у колыбели

Моря чистое бытие.

А вдали, где каймою плоской

Берег заводи окружал,

Вечерами лиловой блесткой

В камышах прожектор лежал.

И порою, когда прохлада

Берегами брела впотьмах

От маневренной канонады

Стекла вздрагивали в домах.

Этот грохот на полигоне

Был нам сторожем за окном.

И, приникнув щекой к ладони,

Спали дети спокойным сном,

А наутро был снова слышен

Хохот в зарослях сосняка

И внезапно за ближней крышей

Угол паруса возникал.

И летящий за яхтой прямо

Загорался в глазах ребят

Самый чистый, бесстрашный самый

Солнцу радующийся взгляд.

1941

СНОВА ЛЕТО