НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ 4 АВГУСТА 1864 г.

Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня.

Тяжело мне, замирают ноги...

Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею -

Улетел последний отблеск дня...

Вот тот мир, где жили мы с тобою,

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,

Завтра память рокового дня...

Ангел мой, где б души ни витали,

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Стихотворение это, написанное в канун первой годов-

щины со дня смерти Е. А. Денисьевой, занимает опреде-

ленное - и очень значительное - место в "Денисьевском

цикле". Безусловной предпосылкой понимания текста явля-

ется биографический комментарий. Он неоднократно давал-

ся в тютчевской литературе. И все же необходимо под-

черкнуть, что если мы представим себе двух читателей -

одного, ничего не знающего об отношениях поэта и Е. А.

Денисьевой, но воспринимающего текст как произведение

искусства, и другого, рассматривающего стихотворение

лишь как документ в ряду других - художественных, эпис-

толярных, дневниковых и пр., - освещающих эпизод из би-

ографии Тютчева, то дальше от понимания значения этого

произведения будет, конечно, второй, при всем богатстве

его сведений. Здесь уместно сослаться на самого Тютче-

ва, писавшего: "...вы знаете, как я всегда гнушался

этими мнимо-поэтическими профанациями внутреннего

чувства, этою постыдною выставкою напоказ своих язв

|

|

|

сердечных.., боже мой, боже мой! да что общего между

стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и

тем... страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в

эту самую минуту на душе происходит..."', Рассмотрим,

как мысль Тютчева воплощается в тексте стихотворения.

Как и "Два голоса", анализируемый текст отчетливо чле-

нится на параллельные сегменты. Композиционный и смыс-

ловой параллелизм составляющих его трех строф очевиден

и составляет интуитивную читательскую данность, Повторы

последнего стиха каждой строфы, повторы лексических

единиц в аналогичной позиции, параллелизм интонаций

позволяют рассматривать три строфы как три парадигмати-

ческих формы некоторой единой смысловой конструкции.

Если это так, то лексика этих строф должна образовывать

соотнесенные замкнутые циклы. Каждый текст имеет свой

мир, грубым, но адекватным слепком которого является

его словарь. Перечень лексем текста -

Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1957. С.

448-449.

это предметный перечень его поэтического мира. Монтаж

лексем создает специфическую поэтическую картину мира.

|

|

|

Попробуем составить микрословари строф, расположив

их параллельно, и сделаем некоторые наблюдения над лек-

сикой текста.

| I | II | III |

| ангел | ангел (2) | |

| бреду | б | |

| большой | ||

| в | ||

| вдоль | ||

| видеть | видеть | видеть |

| витать | ||

| вот | вот | |

| все | ||

| гаснущий | ||

| где | где | |

| день | день | день(2) |

| дорога | ||

| друг | ||

| душа | ||

| жить | ||

| завтра | завтра(2) | |

| замирать | земля | |

| и | ||

| ли | ли | ли |

| милый | мир | |

| мой | мой | мой(2) |

| молитва | ||

| мы | ||

| над | ||

| ни | ||

| ноги | ||

| отблеск | ||

| память | ||

| печаль | ||

| последний | ||

| роковой | ||

| с | ||

| свет | ||

| темнее (2) | ||

| тихий | ||

| тот | ||

| ты (2) | ты | |

| тяжело | ||

| улететь | ||

| я (3) | я | я |

1 Включенные в словарь лексемы даны в исходных грамма-

тических формах.

|

|

|

Выделяется устойчивая группа повторяющейся лексики,

большинство слов встречается более чем один раз, что

для столь краткого списка является очень большой час-

тотностью. Повторяются "я", "ты" (с окказиональными си-

нонимами "ангел", "друг мой милый"), "видеть", "день",

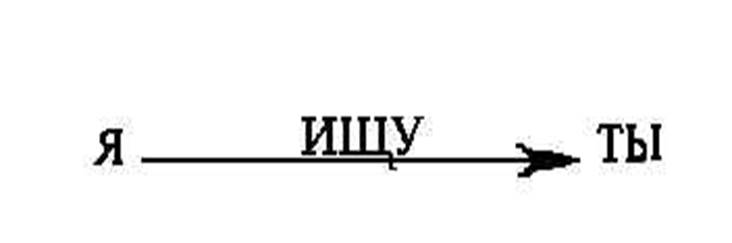

"завтра". Таким образом, выделяется инвариантная струк-

турная схема: два семантических центра - "я" и "ты" - и

два возможных типа отношения между ними:

разлука ("завтра день молитвы и печали") или свида-

ние ("ты видишь ли меня?"). Вся остальная лексика сос-

тавляет "окружение" этих персонажей и их встречи-разлу-

ки. Однако эта общая схема в каждой строфе варьируется.

Прежде всего, меняется характер окружения. В первой

строфе - это реальный, земной пейзаж: большая дорога и

гаснущий день. В центре картины как пространство, дос-

тупное зрению автора, находятся дороги - часть земной

поверхности. Объем картины соответствует обычному восп-

риятию человека. Пространство второй строфы определяют

иные имена: "земля" и "мир", а в третьей строфе прост-

ранственные показатели вообще исчезают, поэтический мир

|

|

|

имеет нулевую пространственную характеристику - он вне

этой категории. В связи с этим меняется семантика слова

"день": в первой строфе "гаснущий день" - это вполне

реальный закат, во второй - отблеск дня затухает "над

землею", игра тьмы и света приобретает космический ха-

рактер, а в третьей - "день" вообще лишается связи с

противопоставлением "свет - тьма", выступая предельно

абстрактно, как синоним понятий "срок", "время".

Таким образом, пространство этих поэтических миров

последовательно расширяется, включая вначале бытовое

окружение, затем - космическую протяженность и, нако-

нец, универсум, который будучи всем, столь обширен, что

пространственных признаков уже не имеет.

Соответственно окружению меняется и облик персона-

жей, и их соотнесенность. В первой строфе "я" - малая

часть земного пространства. Земная дорога (двойная се-

мантика этого образа очевидна) ему кажется несоизмеримо

огромной и утомительной. Передвижение его по дороге

охарактеризовано глаголом "бреду", а огромность ее для

"меня" передана через усталость, вызванную движением

("тяжело мне, замирают ноги"). При такой структуре

пространства "друг мой милый", к которому обращается

"я" в четвертой строке, должен находиться вне этой про-

тяженности, видимо, вверху, и вопрос:

"Видишь ли меня?" - подразумевает взгляд сверху

вниз.

Вторая строфа, обобщая пространство "земли" и "ми-

ра", исключает из него говорящего. Частица "вот" (на

фоне имеющей совсем иную семантику побудительной части-

цы "вот" в первой строфе) обнажает свою указательную

природу, отделяя тем самым в пространстве указывающего

от указываемого. С этим же связано то, что мир характе-

ризуется указательным местоимением "тот", а не "этот".

Вынесенность поэтического "я" в надземное пространство

совпадает с характерной сменой (относительно первой

строфы) глаголов. Глаголы, обозначающие конкретные

действия и состояния (подчеркнуто "приземленные", конк-

ретные по семантике): "бреду", "замирают (ноги)", -

сменяются наиболее общим для человека экзистенциальным

по значению глаголом "жить". Еще более интересно дру-

гое: глаголы первой строфы даны в настоящем времени;

вторая строфа разделяет "я" и мир, в котором оно жило в

прошлом. Достигается это временным отделением действо-

вателя от действия - употреблением прошедшего времени.

Вот тот мир, где жили мы...

Параллельно с отделением "я" от мира происходит

сближение его с "ты". Стих:

Вот тот мир, где жили мы с тобою -

приписывает "я" и "ты" общую - внешнюю - точку зре-

ния по отношению к миру.

Последние стихи каждой из строф несут особую струк-

турную функцию - они ломают ту конструкцию мира, кото-

рую создают три предшествующие, сюжетом первых трех

стихов каждой строфы они максимально не подсказываются

и не могут объединиться с предшествующей им строфой в

единой структурной картине мира. Так, последний стих

первой строфы структурно вырывается из того двумерного

мира с линеарным движением внутри него ("бреду я

вдоль... дороги"), образ которого создают три предыду-

щие.

По такому же "взрывному" принципу построена и чет-

вертая строка второй строфы: весь текст утверждает

пространственное единство, совмещенность точек зрения

"я" и "ты" (вплоть до конструирования "я", которое "жи-

ло", т. е. уже не живет). Казалось бы, теперь препятс-

твий к контакту нет. Но последний стих (на фоне всей

строфы его вопросительная интонация звучит как отрица-

ние) уничтожает впечатление контакта: "я" не видит

"ты", а относительно "ты" неизвестно, видит ли оно "я".

Бросается в глаза еще одна особенность. Первая стро-

фа, декларирующая пространственный разрыв между "я" и

"ты", выделяет их одинаковую природу ("ты" для "я" -

Друг, существо одной с ним природы, только разлука пре-

пятствует им видеть друг друга). Вторая строфа соедини-

ла "я" и "ты" в пространстве, но изменила природу "ты":

"ты" из "друга" для "я" стало "ангелом". В сопоставле-

нии "друг" - "ангел" можно выделить вторую степень эмо-

ционального переживания той же семантики (дважды повто-

ренное "ангел мой" в третьей строфе дает превосходную

степень). Однако и семантика не совсем однородна: обра-

щения к возлюбленной типа "друг мой", "сердце мое",

"ангел мой", "богиня" (особенно в поэтическом тексте с

его тенденцией к семантизации формальных элементов) да-

ют некоторые смысловые сдвиги в пределах общей синони-

мики. "Друг мой" дает отношение равенства, близости,

одинаковости "я" и "ты", "сердце мое" - частичности

("ты" есть часть "я") и инклюзивности: "ты" в "я" (ср.

у Пастернака использование шекспировского образа: "Я

вас в сердце сердца скрою"). "Ангел мой", "богиня" не-

сут в себе семантику субстанционального неравенства "я"

и "ты" и пространственной размещенности: "ты" выше "я"

в общей модели мира. Таким образом, "ангел мой" вместо

"друг мой" вводит противоречащую всей строфе семантику

разрыва между "я" и "ты" и делает обоснованным высказы-

ваемое сомнение. Третья строфа, отвечая на сомнение в

возможности встречи на земле и над землей, порывает с

миром любого пространства переносится в не-пространс-

тво. Одновременно меняется конструкция времен. В первой

строфе земное время есть время текста. Во второй - зем-

ные действия даны в прошедшем, а неземные - в настоя-

щем. В третьей - земные события еще будут совершаться

("завтра день молитвы и печали"), вводится условное

действие, противопоставленное индикативу всех предшест-

вующих глаголов, со значением всеобщности, "где б души

ни витали" (ср. семантическую лестницу нагнетания зна-

чения всеобщности: "брести" - "жить" - "витать").

И снова четвертый стих приносит неожиданность: возв-

ращение к исходной глагольной форме - индикативу насто-

ящего времени, структурное отделение образа "витающей"

души от "я" и, следовательно, возврату к исходному

-земному - переживанию личности. И если вся последняя

строфа создает образ вневременной и внепространственной

встречи, то последний стих предъявляет ей безнадежный

ультиматум: встреча должна произойти на земле. Так

строится модель необходимости невозможного, составляю-

щая смысловую основу конструкции текста. При этом, пос-

кольку каждый четвертый стих одновременно выступает как

рифма строфы и, возвращая читателя к предыдущему текс-

ту, поддерживает в его памяти намеченные там смысловые

структуры, перед нами возникает не одна картина мира, а

три различных, как бы просвечивающих друг сквозь друга.

Смена образов мира (расширение самоотрицание) и движе-

ние поэтического "я" внутри этого мира придает тексту

ту динамичность, которая, по мнению исследователей, ха-

рактерна для лирики Тютчева. Однако полученный резуль-

тат - еще далеко не все, что можно сказать о содержа-

тельной структуре этого стихотворения. От рассмотренно-

го уровня можно пойти к более низким - описать ритми-

ческую фонологическую структуры (для краткости опускаем

их в данном случае но можно обратиться и к более высо-

ким.

Стихотворение можно рассматривать как сообщение на

некотором его специально организованном художественном

языке. До сих пор мы конструировали этот язык из данных

самого текста. Однако такая конструкция буде неполной.

Естественно, что не все элементы языка проявляются в

тексте, который всегда есть в равной мере реализация

одних и нереализация других, потенциально возможных

структурных компонентов. Учитывая только то, что имеет-

ся в данном тексте, мы никогда не обнаруживаем случаев

неупотребления. А семантически они не менее активны,

чем любые случаи употребления2.

Для того чтобы полнее понять тот художественный

язык, на котором нами говорит автор, необходимо выйти

за пределы текста. Решение это задачи в полном объеме

потребовало бы колоссальных усилий: тютчевский текст

может быть рассмотрен как материализация таких абс-

трактных систем, как: "русская лирика середины XIX ве-

ка", "русская философская поэзия, "европейская лирика

прошлого века" или многие другие. Построение подо-

1 Ср.: Берковкий Н. Я. Ф. И. Тютчев // Тютчев Ф. И.

Стихотворения. М.; Л., 196:

С. 25-27.

2 См. с. 41-44.

бных функциональных структур, бесспорно, является

целью науки, но следует сознаться, в достаточной мере

отдаленной. Поставим задачу более узко: возьмем лишь

два типа внетекстовых связей - связь текста с традицией

русского пятистопного ямба и его отношение к близким по

времени другим тютчевским стихотворениям "денисьевского

цикла" и посмотрим, какие новые семантические отношения

текст получит на их фоне.

1. Стихотворение Тютчева написано пятистопным хоре-

ем. Размер этот сравнительно редок в русской поэзии.

Автор специальной монографии, посвященной этому вопро-

су, Кирилл Тарановский, отмечает, что "вплоть до соро-

ковых годов XIX века пятистопный хорей в русской поэзии

исключительно редок"'. Распространение его автор связы-

вает с воздействием поэзии Лермонтова, убедительно ар-

гументируя этот тезис почти исчерпывающим стиховедчес-

ким материалом. Особенное значение он придает здесь

последнему лермонтовскому стихотворению "Выхожу один я

на дорогу...", которое, по его утверждению, "получило

совершенно исключительную известность у широкой публи-

ки. Оно было положено на музыку, по всей вероятности,

П. П. Булаховым, вошло в народный обиход в качестве

песни, не только в городской, но и в крестьянской среде

и пользуется широкой популярностью до наших дней. Оно

вызвало не только целый ряд "вариаций на тему", в кото-

рых динамический мотив пути противопоставляется статис-

тическому мотиву жизни, но и целый ряд поэтических раз-

думий о жизни и смерти, о непосредственном соприкосно-

вении одинокого человека с равнодушной природой"2.

Перечисляя поэтические рефлексы лермонтовского текс-

та, К. Тарановский упоминает и интересующее нас стихот-

ворение Тютчева: "Единственное стихотворение Тютчева,

написанное пятистопным хореем, "Накануне годовщины 4

августа 1864 г.", т. е. дня смерти Е. А. Денисьевой,

является уже прямой вариацией на лермонтовскую тему"3.

Таким образом, и для автора, и для читателя широко из-

вестное лермонтовское стихотворение своей структурой

задавало некоторый частный язык, традицию, определенную

систему ожидания, в отношении к которым воспринимался

текст Тютчева.

Рассмотрим же его общую структуру, разрешая себе,

однако, лишь ту степень подробности, которая необходима

для наших дальнейших целей.

Стихотворение Лермонтова4 вводит нас в отчетливую

семантическую систему, основной оппозицией которой яв-

ляется противопоставление соединенного - разъединенно-

му. "Коммуникативность - неспособность к контактам",

"союз - одиночество", "движение - неподвижность", "пол-

нота -

1 Тарановский К. О взаимоотношении стихотворного

ритма и тематики // American

Contributions to the Fifth International Congress of

Slavists. C. 343.

2 Там же.

3 Там же.

4 Стихотворение "Выхожу один я на дорогу..." неод-

нократно рассматривалось в

исследовательской литературе. См., в частности, мо-

нографический анализ Д. Е. Максимова в сб.: Русская

классическая литература: Разборы и анализы. М., 1969.

С. 127-141.

ущербность", "жизнь - смерть" будут конкретными мани-

фестациями этой основной оппозиции. Уже первый стих

указывает на широкий круг проблем, По сути дела, каждое

слово в нем - знак некоторых идейных структур, хорошо

известных читателю лермонтовской поры из предшествующе-

го культурного опыта,;

Однако сложность состоит в том, что эти, активизиру-

емые в тексте, семантические структуры находятся в от-

ношении взаимоисключения: уже первый стих ставит перед

читателем задачу, предлагая совместить несовместимое.

"Выхожу один я на дорогу" - "выхожу" и "на дорогу"

задает представление о движении, направленном в даль.

"Дорога" и "идущий" - достаточно общезначимые культур-

ные символы. Еще в античной и средневековой литературе

они связывались с семантикой контакта: идущий - или

странник, наблюдающий. жизнь и нравы людей (контакт с

окружающим миром), или пилигрим, ищущий спасения и ис-

тины (контакт с богом). Идущий по дороге продвигается к

цели - этим он отличается от "скитальца" - человека,

вручившего свою судьбу неведомым силам. Связь движения

с контактом обнажена в стихотворении Тютчева "Стран-

ник"'. Разрыв с людьми означает здесь не обрыв контак-

тов, а переход к другим, значительно более ценным свя-

зям, связям с природой и богом.

Домашних очагов изгнанник,

Он гостем стал благих богов!..

Чрез веси, грады и поля,

Светлея, стелется дорога, -

Ему отверста вся земля,

Он видит все - и славит бога!..

По этой же схеме построен и "Пророк" Лермонтова, ви-

димо, синхронный "Выхожу один я на дорогу...": разрыв с

людьми ("В меня все ближние мои / Бросали бешено ка-

менья") - плата за единение с тем миром, который, по

своей словарной характеристике, почти дословно совпада-

ет с миром интересующего нас текста:

И вот в пустыне я живу...

Завет предвечного храня,

Мне тварь покорна там земная;

И звезды слушают меня,

Лучами радостно играя.

Ту же понятийную схему мы встречаем и в "Иоанне Да-

маскине" А. К. Толстого, и в ряде других текстов. Види-

мо, она соответствовала некоторому типовому культурному

стандарту, имея ближайшим предшественником, вероятно,

"Исповедание веры савоярдского викария" из "Эмиля" Рус-

со.

Однако образ "идущего" имеет и другой устойчивый

смысл: динамика в пространстве - не только знак контак-

та, но и знак внутреннего изменения. В очень широком

круге текстов, создававших для Лермонтова фон, движу-

щийся

1 Будучи написано в 1830 г., оно не могло учитывать

специфически лермонтовское понимание "дороги", и этим -

в данном случае - для нас особенно интересно.

герой - это герой или возрождающийся, или погибающий.

Поскольку каждый шаг его - изменение внутреннего состо-

яния, он всегда дается в отношении к прошедшему и буду-

щему. Дорога неотделима от движения во времени. Как мы

увидим, лермонтовский текст дает не модель движения, а

схему его отрицания. Если, как мы уже отмечали, "выхо-

жу" и "дорога" задают семантические стереотипы движе-

ния, то сразу же подчеркнутое "один я" противоречит

связанному с динамикой состоянию контактности, тем бо-

лее что в дальнейшем выясняется, что одиночество среди

людей не компенсируется единством с природой, а, напро-

тив, служит лишь проявлением полной изолированности от

всего мира.

Но не менее существенно и другое: лирическое "я"

текста не включено в поток временного развития - оно

отвергает и прошлое, и будущее:

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть...

Вырванность из цепи изменений ставит героя вне вре-

мени. Ср.:

Мое грядущее в тумане,

Былое полно мук и зла...

Зачем не позже иль не ране

Меня природа создала?

Этим вопрос о развитии в корне снимается, а тем са-

мым снимается и проблема движения. Лермонтовский текст

вводит то, что К. Тарановский называет "динамическим

мотивом пути", лишь затем, чтобы отвергнуть движение

как форму бытия своего героя.

Звуковой повтор - полиндром:

один я на дорогу

одна - надо -

закрепляет антитезу: дорога - не мой мир, а мой ан-

тимир. Возникает сложное семантическое отношение анало-

гичного типа: как вначале было предложено, а затем оп-

ровергнуто родство "я" и "дороги", так здесь намечено

сближение "я" и "пустыни". Оно закрепляется и фонологи-

ческим параллелизмом о-д-и-н-я у-т-ы-н-я2, и этимологи-

ей слова "пустыня", наталкивающей на семантическую бли-

зость к понятию одиночества (ср.: "пустынник" в значе-

нии

Разновидностью такого "антидвижения" будет "беспо-

лезный путь", "бесцельная дорога", характерные для "Пу-

тешествия Онегина" и "Героя нашего времени". Здесь

пространственное перемещение героя становится знаком

его внутренней неподвижности (ср. рефрен "Тоска, тос-

ка", сопровождающий Онегина, внутреннюю неизменность

Печорина).

2 Параллелизм этих рядов ощущается как

несомненное родство фонологической

базы с постоянной активизацией дифференцирующего

признака: "о - у" - активизируется лабиализованность,

"д - т" - звонкость - глухость; "и - ы" - признак ряда.

Ср.: Толстая С. О фонологии рифмы // Учен. зап. Тартус-

кого гос. ун-та. 1965. Вып. 181. (Труды по знаковым

системам. Т. 2).

"монах"'). Но "пустыня" находится в состоянии контакта

("внемлет богу"), она включена, как и дорога, в тот

мир, из которого "я" выключено. Мир открытый во все

стороны: в длину (дорога), ширину (пустыня), высоту

(небеса), противостоит "я", составляющему особый изоли-

рованный микрокосм. Мир пронизан связями: блестящая до-

рога сближает близкое и далекое, "верх" связан с "ни-

зом" - пустыня внемлет богу, земля залита "сияньем го-

лубым", огромность пространств - не помеха для контакта

("звезда звездою говорит"). Мир расширенный - взаимос-

вязан, а сжатый - вырван из связей. При этом космичес-

кий мир наделен признаком жизни - "спит", "внемлет",

"говорит". Что касается "я", то отношение его к оппози-

ции "жизнь - смерть" весьма сложно2.

Оппозиция "торжественно и чудно" - "больно и трудно"

создает контраст между миром единым, полным, и в силу

этой полноты не имеющим внешних целей, пребывающим, а

не движущимся (ср. полное отсутствие глаголов движения

и обилие указаний на состояние покоя: "ночь тиха "в не-

бесах торжественно" - без глагола! - "спит земля"), - и

миро ущербным и ищущим цели вне себя. В связи с этим

возникает странное для Лермонтова с его постоянным

отождествлением жизни с борьбой порывом, движением

представление о жизни как неподвижной полноте, характе-

ризующейся внутренним покоем. "Я" стихотворения имеет

интенцию от внешнего движения к внутреннему. "Выхожу" в

начале стихотворения - "я ищу" в третьей строфе, где

дано движение, цель которого - неподвижность: "Я ищу -

свободы и покоя! / Я б хотел - забыться и заснуть! "Я",

ведущее жизнь, похожую на смерть, мечтает о смерти, по-

хожей на жизнь. Это будет состояние, не имеющее ни про-

шедшего, ни будущего, лишенное памяти ("забыться"),

выключенное из цепи событий земной жизни ("свобода и

покой" - перефраз пушкинского "покой и воля"). И вместе

с тем это будет смерть ("навеки... заснуть"), не отни-

мающая полноты внутренней жизни ("в груди дремали жизни

силы"), внутреннего движения ("дыша,

1 "Веди меня, пустыни житель, / Святой анахорет"

(Жуковский), "пустынножительствовать" - жить в одино-

честве (древнерусск.).

2 Ср. два возможных соотношения элементов земного

пространства в поэзии Лермонтова:

I. Оппозиция: город - путь и пустыня

(выступают как синонимы). Так, в "Пророке" - уход,

путь - это перемещение из города в пустыню:

Посыпал пеплом я главу,

Из городов бежал я нищий,

И вот в пустыне я живу...

II. Оппозиция: город и пустыня - путь

(синонимы в оппозиции подвижность неподвижность)

Пойдешь ли ты через пустыню

Иль город пышный и большой,

Не обижай ничью святыню,

Нигде приют себе не строй.

("Когда, надежде недоступный...")

вздымалась тихо грудь"). И именно эта полнота уст-

ремленной в себя внутренней жизни превратит "я" в подо-

бие мира, а не в инородное ему тело и наделит его глав-

ным свойством природы - способностью к контактам. Имен-

но здесь появляется голос, поющий о любви (а "я" "внем-

лет" ему, как пустыня богу1), и символ бессмертия -

дуб, соединяющий микрокосм - могилу - со вселенной.

Стихотворение дает, таким образом, сначала несовмести-

мость "я" и живого мира, затем уничтожение "я" и иде-

альное возрождение в новом виде - внутренней полноты и

органичности, подобной миру и поэтому способной всту-

пить с этим миром в связь.

Построив модель преодоления трагической разорваннос-

ти, Лермонтов создал текст, резко отличающийся от той

картины мира, которая возникает из большинства его сти-

хотворений. Если воспринимать "Выхожу один я на доро-

гу..." как тот культурный фон, на который проецировался

текст Тютчева, то отчетливо обнажаются некоторые осо-

бенности тютчевского стихотворения.

В первую очередь следует отметить подчеркнутую нес-

веденность стихотворения к гармоническому целому: оно

заканчивается вопросом, на который не может быть дано

ответа. Построенное из разнородных семантических струк-

тур, оно утверждает невозможность сведения их воедино.

Именно в свете этой традиции рельефно выступает то, что

мир Тютчева - не романтическая разорванность, строящая-

ся на соединении контрастов, лежащих в одной плоскос-

ти2, а близкое к поэтике XX в. соединение того, что не

может быть соединено ни в одной рациональной системе. И

поэт не предлагает никаких "снимающих" эту невозмож-

ность моделей. Приведем лишь два примера:

I

Вечер мглистый и ненастный...

Чу, не жаворонка ль глас?..

Ты ли, утра гость прекрасный,

В этот поздний, мертвый час?

Гибкий, резвый, звучно-ясный,

В этот мертвый, поздний час,

Как безумья смех ужасный,

Он всю душу мне потряс!

II

Впросонках слышу я - и не могу

Вообразить такое сочетанье,

А слышу свист полозьев на снегу

И ласточки весенней щебетанье.

Первое стихотворение написано в 1836, второе - 1871

г., но ни в одном, ни в другом Тютчев не объясняет, как

же можно осмыслить такое сочетание. Он просто сопостав-

ляет несовместимое.

1 Ср. песнь рыбки в "Мцыри".

2 Типа: "И ненавидим мы, и любим мы случайно", где

"ненавидеть" и "любить" - антонимы, легко нейтрализую-

щиеся в единой схеме более высокого уровня.

Почти полное совпадение первых строф стихотворений Тют-

чева и Лермонтова как будто задает общность семантичес-

ких структур и сразу удостоверяет, что один текст дол-

жен восприниматься в отношении ко втором1

I

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха, пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

II

Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня.

Тяжело мне, замирают ноги...

Друг мой милый, видишь ли меня?

"Бреду" на фоне "выхожу", "большая дорога" - просто

"дорога", да "вдоль" вместо "на" выглядит гораздо более

приземленно, вещественно реально. Это же сгущение "ре-

альности" - с явным указанием на старчески возраст "я"

вместо неотмеченности этого признака у Лермонтова - в

замен "ночь тиха..." на "тяжело мне". Поскольку общий

облик окружающего "я" мира дан в сходных чертах:

Сквозь туман кремнистый путь блестит...

В тихом свете гаснущего дня... -

можно предположить, что именно материальный, земной

облик тютчевского "я" - главное препятствие к свиданию.

Но тогда, следуя лермонтовской схеме, трагизм первой

строфы должен быть постепенно снят: между личностью

возлюбленной, влившейся в космос, и поэтом контакт ста-

нет возможным когда и он преодолеет мертвенное одино-

чество и, проникнувшись общей жизнью, обретет способ-

ность слышать ее голос.

Вторая строфа стихотворения Тютчева соответствует

второй и третьи строфам лермонтовского текста, но дает

решительно иной ход мысли: разрыв с земным "я" не при-

носит гармонии. В результате - трагическая последняя

строфа вместо двух умиротворяющих в конце стихотворения

Лермонтова.

Стихотворение Тютчева строится как отказ от надежд

на гармонию. Поэтому троекратно повторенный заключи-

тельный вопрос усиливает сомне-

Необходимо иметь в виду, что подобная "умиротво-

ренность" возникала в связи с отдельным бытованием лер-

монтовского текста: как часть всей лирики поэта, в от-

ношении к ней, стихотворение раскрывало трагические ас-

пекты в такой же мере, в какой трагичен голос рыбки в

"Мцыри", поющий усыпительные песни о любви в момент

краха надежд героя на деятельную жизнь. Трагедия без-

действия обнажаете в этом тексте лишь в его отношении к

другим произведениям Лермонтова. В связи с этим и тют-

чевский текст будет раскрываться по-разному для читате-

ля, проецирующего его на изолированное стихотворение

Лермонтова или на то ж стихотворение как часть лирики

Лермонтова.

ние. Вопросы построены так, что требуют нагнетания ин-

тонации, которая при совпадении общеязыковых значений

становится основным смыслоразличающим элементом. Если

во втором стихе замена "друг" на "ангел", кроме уже от-

меченной смысловой разницы, несет с собою повышение

эмоции ("ангел" - этап на пути движения от "друг", с

его вполне реальным семантическим содержанием, к междо-

метию), то последний повтор дает не только эмфатическое

удвоение (мы уже говорили, что повтор типа "далеко-да-

леко" воспринимается как увеличение степени качества),

но и обдуманное нарушение логического синтаксиса,

вплоть до сознательного затемнения рационального смысла

последних двух стихов.

На фоне лермонтовского текста в стихотворении Тютче-

ва видна еще одна особенность - тем более примечатель-

ная, что Лермонтов и Тютчев здесь как бы меняются мес-

тами, поскольку и стихотворение Лермонтова, и стихотво-

рение Тютчева, взятые изолированно от их остального

творчества, во многом не совпадают с "типовым" предс-

тавлением о художественной позиции этих поэтов. Само

понятие контакта в сопоставленных текстах глубоко раз-

лично. У Лермонтова это контакт с природой (скорее,

"тютчевская" проблема), а у Тютчева - с человеком -

вопрос типично лермонтовский. При этом у Лермонтова

слияние с природой заменяет невозможный контакт с дру-

гим человеком - у Тютчева земная, человеческая бли-

зость не может быть заменена ничем.

2. Иные аспекты раскрываются в анализируемом стихотво-

рении при сопоставлении его с контекстом тютчевской ли-

рики. Не претендуя на решение сложной задачи построения

даже самой приблизительной модели лирики Тютчева, ука-

жем на некоторые ее стороны, важные для понимания инте-

ресующего нас текста. При всем многообразии тютчевского

представления о мире, оно включает несколько в доста-

точной мере стабильных конструкций. Так, очень сущест-

венные оппозиции:

| пошлость | поэзия |

| толпа | я |

| день | ночь |

| шум | тишина (молчание) |

| человеческое | природа - |

| общество |

организованы по оси "верх-низ", так что путь от пош-

лости к поэзии, от толпы к "я" и т. д. моделируется как

путь вверх.

Ср. письмо Тютчева через три дня после похорон Е.

А. Денисьевой: "Пустота, страшная пустота. И даже в

смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле

нужна, а не там где-то". Дочь Тютчева с осуждением пи-

сала, что он "повергнут в ту же мучительную скорбь, в

то же отчаяние от утраты земных радостей, без малейшего

проблеска стремления к чему бы то ни было небесному"

(цит. по: Тютчевский сборник. Пг., 1923. С. 20, 29).

См. также: Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. С. 445.

В этом смысле характерно, что в ряде текстов движение

снизу вверх -перемещение из дня в ночь. Так, в разби-

раемом нами стихотворении по мере подъема авторской

точки зрения вверх сгущается темнота. В стихотворении

"Душа хотела б быть звездой..." на земле - день, кото-

рый сделал незримой царящую в вышине ночь. В стихотво-

рении "Кончен пир, умолкли хоры..." - внизу не только

"светлая зала", "тускло-рдяное освещение", " и шум,

вверху - ночь и тишина.

В связи с этим там, где работает подобная пространс-

твенная схема, сюжет строится как движение снизу вверх

или как стремление к этому. Невозможность подняться

воспринимается как трагическая власть пошлости над поэ-

том.

О, как тогда с земного круга

Душой к бессмертному летим...

...Как бы эфирною струею

По жилам небо протекло.

Но, ах не нам его судили

Мы в небе скоро устаем, -

И не дано ничтожной пыли

Дышать божественным огнем.

...Вновь упадаем...

("Пробуждение")

Так создается существенная для Тютчева схема:

А. Пейзаж. Поскольку он здесь выступает как "низ" и,

следовательно изоморфен (подобен) не природе, а толпе,

в нем подчеркиваются пестрота назойливость, шум, яр-

кость.

Б. Полет (птица).

В. "Я" (невозможность полета). "Я" стремится к Б, но

пребывает в А"

Приведем два текста, из которых второй относится к

"денисьевскому

циклу" и хронологически непосредственно предшествует

интересующему на стихотворению, а первый написан в 1836

г. Хронологический диапазон свидетельствует об устойчи-

вости данной пространственной модели в лирике Тютчева.

С поляны коршун поднялся,

Высоко к небу он взвился;

Все выше, дале вьется он,

И вот ушел за небосклон.

Природа-мать ему дала

Два мощных, два живых крыла -

1 Это не исключает наличия в других текстах иной

направленности. Семантика темноты и света в поэзии Тют-

чева - очень большая и вполне самостоятельная тема

А я здесь в поте и в пыли,

Я, царь земли, прирос к земли!..

II

О, этот Юг! о, эта Ницца!..

О, как их блеск меня тревожит!

Жизнь, как подстреленная птица,

Подняться хочет - и не может...

Нет ни полета, ни размаху;

Висят поломанные крылья,

И вся она, прижавшись к праху,

Дрожит от боли и бессилья...

Если не касаться всего, что в этих стихотворениях

принадлежит их тексту - их индивидуального (в первую

очередь создаваемого грамматико-фонологическим уров-

нем), а говорить лишь об интересующем нас аспекте,

нельзя не отметить, что в организующем тексты лиричес-

ком движении "верх" и "даль" выступают как синонимы:

Все выше, дале вьется он...

Нет ни полета, ни размаху...

Движение снизу вверх - это перемещение из области

сжатых границ в сферу их расширения.

"Юг", "Ницца", "блеск" - синонимы "праха", "поляна"

- "пота" и "пыли". С такого рода схемой связано устой-

чивое у Тютчева помещение более ценного выше в лиричес-

ком пространстве. Агрессия пошлости совершается в одном

пространстве, победа над ней - в другом.

В "Чему молилась ты с любовью..." борьба "ее" и

"толпы" трагически завершается победой последней, пос-

кольку обе борющиеся силы расположены на уровне земли,

"людского суесловия":

Толпа вошла, толпа вломилась...

Победа возможна лишь в случае "полета":

Ах, если бы живые крылья

Души, парящей над толпой,

Ее спасали от насилья

Бессмертной пошлости людской!

Очень интересно в этом отношении стихотворение "Она

сидела на полу". Вначале уровень героини в тексте дан

ниже уровня "горизонта текста":

Она сидела на полу.

1 Постоянный у Тютчева эпитет "живые крылья" вводит

в эту же систему: смерть (низ) - жизнь (верх).

Затем точка зрения героини выносится вверх, над ее фи-

зической точкой зрения: она смотрит на все происходящее

и на себя самое - извне и сверху.

Как души смотрят с высоты

На ими брошенное тело...

После этого точка зрения автора (горизонт текста),

который вначале воспринимался как стоящий перед сидящей

на полу героиней, опускается вниз, подчеркивая безмер-

ное возвышение "ее" над "я".

Стоял я молча в стороне

И пасть готов был на колени.

И наконец, возлюбленная перемещается в надземный мир

теней (стихотворение написано при жизни Денисьевой),

оставляя поэта в земном пространстве.

Не менее существенна для нашего текста другая прост-

ранственная модель, которая также характерна для лирики

Тютчева. Здесь мы сталкиваемся не с перемещением внутри

пространственной конструкции мира, а с ее расширением.

Точка зрения текста, идеальное, желаемое положение ли-

рического "я" - неподвижно, но мир вокруг него беспре-

дельно расширяется.

Оппозиция "верх - низ" заменяется другой; "ограни-

ченное - безграничное", причем в пространстве "ограни-

ченный" мир помещен в середину. Это - земной мир, со

всех сторон окруженный опрокинутой бездной.

Небесный свод, горящий славой звездной

Таинственно глядит из глубины, -

И мы плывем, пылающею бездной

Со всех сторон окружены.

С этим связан и существенный для Тютчева пейзаж ночи

на море с двойным отражением:

И опять звезда ныряет

В легкой зыби невских волн.

Таким образом, если ценность героя в модели первого

типа определяется близостью его к "верху", то во втором

случае речь идет о границах окружающего мира: иерархии

героев соответствует иерархия расширяющихся пространств

- от самого сжатого до безграничного. Характерно сти-

хотворение "Лебедь", где сознательно сопоставлены обе

охарактеризованные пространственные модели. Орел - пер-

сонаж "верха", противопоставлен Лебедю - герою безгра-

нично распахнутого мира.

ЛЕБЕДЬ

Пускай орел за облаками

Встречает молнии полет

И неподвижными очами

В себя впивает солнца свет.

Но нет завиднее удела,

О лебедь чистый, твоего.

И чистой, как ты сам, одело

Тебя стихией божество.

Она, между двойною бездной,

Лелеет твой всезрящий сон -

И полной славой тверди звездной

Ты отовсюду окружен.

Показательно, что при таком сопоставлении "орел"

оказался совмещенным с днем, а "лебедь" - с ночью.

В связи с представлением о том, что герои одного

уровня совмещаются в однотипном пространстве, возникает

ощущение контакта как слияния или растворения меньшего

в большем:

Как душу всю свою она вдохнула,

Как всю себя перелила в меня.

Как мы видим, в интересующем нас тексте представлены

обе пространственные модели:

| я (низ)___________________________ | ты (верх) |

| я и ты ___________________________ | земной мир |

| (безграничное пространство) | (тесное пространство) |

Но обе модели, утверждаемые по очереди текстом, сняты

его вопросительной концовкой, которая воспринимается

как жажда "простого", нетеоретического, реального и бы-

тового свидания в земном ("пошлом" и "ограниченном" с

точки зрения обеих этих моделей) пространстве.

Таким образом, текст говорит на языке систем тют-

чевской лирики, но реализует "антисистему", разрушающую

этот язык. Он раскрывает двойную трагедию: краха "плохо

устроенных" теорий перед лицом "простой жизни" и плохую

устроенность этой "простой жизни", исключающей счастье.

Н. А. Некрасов

| ПОСЛЕДНИЕ ЭЛЕГИИ I Душа мрачна, мечты мои унылы, Грядущее рисуется темно, Привычки, прежде милые, постылы, И горек дым сигары. Решено! Не ты горька, любимая подруга Ночных трудов и одиноких дум — Мой жребий горек. Жадного недуга Я не избег. Еще мой светел ум, Еще в надежде глупой и послушной Не ищет он отрады малодушной, Я вижу все… А рано смерть идет, И жизни жаль мучительно. Я молод, Теперь поменьше мелочных забот, И реже в дверь мою стучится голод: Теперь бы мог я сделать что-нибудь. Но поздно!.. Я как путник безрассудный, Пустившийся в далекий, долгий путь, Не соразмерив сил с дорогой трудной: Кругом все чуждо, негде отдохнуть, Стоит он, бледный, средь большой дороги. Никто его не призрел, не подвез: Промчалась тройка, проскрипел обоз — Все мимо, мимо!.. Подкосились ноги, И он упал… Тогда к нему толпой Сойдутся люди — смущены, унылы, Почтят его ненужною слезой И подвезут охотно — до могилы… II Я рано встал, не долги были сборы, Я вышел в путь, чуть занялась заря; Переходил я пропасти и горы. Перетыкал я реки и моря; Боролся я, один и безоружен, С толпой врагов; не унывал в беде И не роптал. Но стал мне отдых нужен И не нашел приюта я нигде! Не раз, упав лицом в сырую землю, С отчаяньем, голодный, я твердил: «По силам ли, о боже! труд подъемлю?» И снова шел, собрав остаток сил. Все ближе и знакомее дорога, И пройдено все трудное в пути! Главы церквей сияют впереди — Не далеко до отчего порога! Насмешливо сгибаясь и кряхтя Под тяжестью сумы своей дырявой, Голодный труд, попутчик мой лукавой, Уж прочь идет: теперь нам ровный путь. Вперед, вперед! Но изменили силы — Очнулся я на рубеже могилы… И некому и нечем помянуть! Настанет утро — солнышко осветит Бездушный труп: все будет решено! И в целом мире сердце лишь одно — И то едва ли — смерть мою заметит… III Пышна в разливе гордая река, Плывут суда, колеблясь величаво, Просмолены их черные бока, Над ними флаг, на флаге надпись: слава! Толпы народа берегом бегут, К ним приковав досужее вниманье, И, шляпами размахивая, шлют Пловцы родному берегу прощанье, — И вмиг оно подхвачено толпой, И дружно берег весь ему ответит. Но тут же, опрокинутый волной, Погибни челн — и кто его заметит? А если и раздастся дикий стон На берегу — внезапный, одинокий, За криками не будет слышен он И не дойдет на дно реки глубокой… Подруга темной участи моей! Оставь скорее берег, озаренный Горячим блеском солнечных лучей И пестрою толпою оживленный, — Чем солнце ярче, люди веселей, Тем сердцу сокрушенному больней! |

Стихотворный цикл из трех элегий во многом характерен для поэтики Некрасова.

Непосредственное читательское восприятие стиля Некрасова неразрывно связано с ощущением простоты, разговорности, «прозаичности». Подобная читательская репутация, закрепившаяся за творчеством поэта в сознании многих поколений, не может быть случайной — она отражает сознательную авторскую установку, стремление поэта выработать стиль, который воспринимался бы как непосредственный, сохраняющий живые интонации разговорной речи.

Успех, с которым Некрасов решил задачу, породил иллюзорное представление о «непостроенности», художественной аморфности его текстов. Происходило характерное смешение: прозаическая, разговорная речь, ее бытовые интонации были для Некрасова объектом изображения — из этого часто делали наивный вывод, что Некрасов якобы непосредственно переносил в поэзию реальную речь в ее разговорных формах. На самом деле, стиль Некрасова отличался большой сложностью. Кажущаяся простота возникала как определенный художественный эффект и не имела ничего общего с элементарной аморфностью текста. «Последние элегии» удобны для наблюдений над организацией стилистического уровня текста. Именно этим аспектом мы и ограничим наше рассмотрение.

Еще в 1922 г. Б. М. Эйхенбаум указал на наличие в поэтике Некрасова сознательного неприятия норм «высокой» поэзии предшествующего периода: «Часто Некрасов прямо демонстрирует свой метод отступления, контрастно противопоставляя системе старых поэтических штампов свои “грубые“ слова или подчеркивая прозаичность своих сюжетов и образов»1. Еще раньше Ю. Н. Тынянов установил связь, существующую между ритмико-синтаксическими формами Жуковского, Пушкина и Лермонтова, с одной стороны, Некрасова — с другой2. В дальнейшем вопрос этот привлекал К. Шимкевича, В. В. Гиппиуса, К. И. Чуковского3.

Работы этих исследователей выявили структурную сложность стиля Некрасова. Поэзия Некрасова рассчитана на читателя, живо ощущавшего поэтические нормы «романтического», пушкинского и послепушкинского стилей, на фоне которых делаются эстетически активными стилистические пласты, до Некрасова не включавшиеся в поэзию.

При этом следует оговорить, что в научной литературе часто подчеркивается пародийный, разоблачительный характер включений романтических штампов (иногда в виде прямых цитат) в некрасовский текст. Однако не следует забывать, что пародия и прямая дискредитация «поэтического» слова представляют лишь предельный случай отношения «поэзии» и «прозы» внутри некрасовского стиля; возможны и иные их соотношения. Постоянным и основным является другое: наличие внутри единой стилистической системы двух различных подструктур и эффект их соотнесенности. А для того, чтобы этот эффект был стилистически значим, нужно, чтобы каждая из этих подсистем была активной, живой в сознании читателя, непосредственно переживалась как эстетически ценная. Читатель, утративший восприятие поэзии русской романтической школы начала XIX в. как художественной ценности, не воспримет и новаторства Некрасова. Поэтому стиль Некрасова не только «пародирует», «разоблачает» или иным способом дискредитирует предшествующую поэтическую традицию, но и постоянно апеллирует к ней, напоминает о ее нормах, воссоздает новые художественные ценности в ее системе. Наличие двух несовместимых систем, каждая из которых внутри себя вполне органична, и их, вопреки всему, совмещение в различных стилистико-семантических отношениях составляют специфику стилевой структуры Некрасова.

«Последние элегии» представляют собой три формально самостоятельных стихотворения, по сути дела, посвященных одной теме: смерти поэта в момент, когда он уже преодолел тяготы голодной и одинокой юности и равнодушия толпы. Единство ритмико-синтаксического строя этих произведений и общность стилистического решения также (вместе с общим заглавием и единством цифровой нумерации) закрепляют представление о цикле как едином тексте. Рассмотрим сначала каждую элегию в отдельности.

Первая элегия распадается на две части в отношении к принципам семантической организации: до середины шестнадцатого стиха идет прямое описание душевного состояния автора, причем слова употребляются почти исключительно в их прямом (общеязыковом) смысле. Со слов: «Я как путник безрассудный…» — текст представляет собой развернутое сравнение, каждый из элементов которого имеет два значения: общеязыковое, свойственное данной лексеме, и второе — контекстно-поэтическое.

Подобное противопоставление привычно настраивает читателя на ожидание определенных стилистических средств: аллегорическая картина «жизнь — путь», принадлежащая к наиболее традиционным литературным образам, настраивает на ожидание «литературности», а описание переживаний поэта в этом отношении нейтрально — оно оставляет автору свободу выбора и может решаться как условно-поэтическими, так и «прозаическими» средствами. При этом на фоне заданного «поэтизма» второй части такая свобода уже воспринимается как некоторая упрощенность художественной системы.

Однако ожидание не реализуется. Вторая часть, в свою очередь, делится на три по-разному организованных в лексико-семантическом отношении отрезка. Первый содержит образы пути, выраженные такими лексическими средствами, которые утверждают в сознании читателя инерцию литературно-аллегорического его восприятия. Это — фразеологизм, широко встречающийся и в поэтической традиции XVIII–XIX вв., и в восходящей к библейской образности морально-аллегорической прозе. Второй отрезок включает в себя слова и фразеологизмы, окрашенные в отчетливо бытовые тона, связанные с представлениями о реальной русской, хорошо известной читателю дороге:

| первый отрезок: | второй отрезок: |

| путник безрассудный долгий путь трудная дорога кругом все чуждо | большая дорога никто не подвез промчалась тройка проскрипел обоз |

Установившаяся инерция стилистического ожидания нарушается бытовым характером картины и тем, что отдельные ее детали («промчалась тройка, проскрипел обоз») вообще лишены второго плана и не подлежат аллегорической дешифровке. Однако стоит читателю принять положение о том, что ожидание было ложным и текст не подлежит интерпретации в духе условно-литературной аллегории, как и это, второе, ожидание оказывается ложным, и текст возвращает его к первой стилистической инерции. Составляющий третий отрезок последний стих:

И подвезут охотно — до могилы… —

вводит образ пути, кончающегося могилой, то есть возвращает всю картину к семантике аллегории. При этом синтезируются условно-поэтическая лексика в духе первого отрезка («могила») и дорожно-бытовая — второго («подвезут охотно»). Таким образом, двуплановость семантики второй части текста создается в конфликтном построении, утверждающем в сознании читателя и определенные структуры ожидания и невыполнение этого ожидания. Этот закон распространяется и на всю вторую часть в целом: вместо ожидаемой условной аллегории здесь доминирует бытовая картина.

Зато первая часть, которая задана как антитеза «поэтической» второй, против всякого ожидания строится с самого начала как подчеркнутое нагнетание поэтических штампов: «душа мрачна» (ср.: «Душа моя мрачна» Лермонтова), «мечты унылы» (ср.: «Унылые мечтанья» Пушкина); «грядущее темно» — цитата из «Думы» Лермонтова, а «привычка милая» — из объяснения Онегина с Татьяной4.

Как видим, Некрасов начинает стихотворение целой цепью поэтических штампов, причем наиболее обнаженных, связанных со многими хорошо известными читателю текстами. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что цепь литературных штампов составлена из функционально разнородных звеньев. «Душа мрачна», «мечты унылы» создают определенную, полностью традиционную стилистическую инерцию. «Грядущее рисуется темно» выступает на этом фоне несколько более индивидуализированию: «грядущее иль пусто, иль темно» — не подразумевает какой-либо зрительной реализации метафоры. Добавка «рисуется» функционально меняет всю ее основу: грядущее, которое еле вырисовывается в темноте, подразумевает зрительную конкретизацию штампа и тем самым выводит его из ряда полностью автоматизированных фразеологизмов. «Привычки, прежде милые, постыли» — другой вид такой же деавтоматизации штампа. «Привычке милой не дал ходу» — в этом случае «привычка милая» — галантная замена «науки страсти нежной», неразложимый на лексемы фразеологизм. У Некрасова «привычки» означают «привычки», а «милые» — «милые». И это делает словосочетание одновременно и поэтическим штампом, и разрушением штампа. Весь ряд завершается «сигарой», которая уже решительно не может быть введена в цепь поэтизмов и как предмет, вещь, и как деталь внепоэтического мира (и бедность, и богатство могли быть предметом поэтизации — комфорт решительно располагался вне сферы искусства). То, что на одном конце цепочки расположены романтические штампы, а на другом «сигара» — деталь реального быта с определенным социальным признаком, раскрывает относительность самого принципа организации семантики вокруг оси «поэтизм — прозаизм».

Однако с этого места нацеленность семантической структуры меняется в противоположном направлении: сигара — любимая подруга ночных трудов и одиноких дум — горький жребий — жадный недуг. «Любимая подруга» отсылает читателя к пушкинским стихам:

Подруга думы праздной,

Чернильница моя…

Стихи эти были для эпохи Пушкина резким нарушением традиции, вводя быт поэта в категорию поэтического быта. Однако для некрасовской эпохи они уже сами стали стилистическим нормативом, с позиций которого «сигара» выглядела как еще не канонизированная деталь поэтического быта. Цепь завершается высоким поэтизмом, причем сопоставление «горек дым сигары» и «горек жребий» обнажает именно антитезу «поэтическое — бытовое».

Далее следуют пять центральных стихов, в которых поэтизмы и прозаизмы функционально уравнены. При этом в стихах:

Теперь поменьше мелочных забот,

И реже в дверь мою стучится голод —

общеязыковое содержание в определенном отношении совпадает (если их пересказать формулой: «Теперь нужда не препятствует серьезным занятиям», то в отношении к ней оба стиха выступят как синонимы, разными способами реализующие одну и ту же мысль). «Поэтический» и «прозаический» типы стиля выступают как два взаимосоотнесенных метода воссоздания некоторой реальности. При этом нельзя сказать, что «поэтический» выступает как объект пародии или разоблачения. Одна и та же реальность оказывается способной предстать и в облике житейской прозы, и как реальное содержание поэтических формул. Здесь пролегает коренное различие между поэтикой Некрасова и романтической традицией. Система поэтических выражений с точки зрения последней создавала особый мир, отделенный от каждодневной реальности и не переводимый на ее язык (всякий случай такого «перевода» порождал комический эффект). Для Некрасова поэтические и антипоэтические формулы — два облика одной реальности.

Отношение текста к реальности становится художественно отмеченным фактом. Но для этого такое отношение не должно быть автоматически заданным. Только в том случае, если данная художественная система допускает несколько типов семантических соотношений определенным образом построенного текста и отнесенной к нему внетекстовой реальности, это соотношение может быть художественно значимо. Привлекающий наше внимание текст интересен именно потому, что каждый из входящих в цикл отрывков реализует особую семантическую модель, а их взаимное соотнесение обнажает принципы семантической структуры. Поэтика Некрасова подразумевает множественность типов семантической структуры.

Все три анализируемых текста отнесены к одной и той же жизненной ситуации: в период создания цикла Некрасов был болен и считал свою болезнь смертельной. Для читателей, знавших Некрасова лично, текст, бесспорно, соотносился с фактами биографии автора. Для читателей, незнакомых с реальной биографией Некрасова, между личностью автора и поэтическим текстом создавался некоторый образ поэта-бедняка, сломленного трудами и лишениями и обреченного на преждевременную кончину. Образ этот лежал вне текстов, возникая частично на их основе, частично как обобщение многих биографий поэтов и литераторов-разночинцев и, может быть, собственной биографии читателя. Он мог выступать как опровержение традиционного романтического идеала гонимого поэта, но мог восприниматься и как его содержание. Этот внетекстовой конструкт личности поэта выступал как ключ к отдельным текстам5.

Вторая элегия тесно связана с первой и образом «жизнь — путь», и единством отнесенной к ним внетекстовой ситуации. Однако принцип семантической организации текста здесь иной: если стихотворение в целом рассчитано на отнесение к определенной конкретной ситуации, то этого нельзя сказать про сегменты его текста. Литературные штампы подобраны здесь таким образом, чтобы непосредственные зрительные их переживания читателем исключались. Они должны остаться подчеркнуто книжными оборотами, которые перекодируются, благодаря некоторой известной читателю культурной традиции, на определенную жизненную ситуацию, но не перекодируются на зримые образы, представляемые в языке данными лексемами. Всякая попытка представить автора с сигарой в руках, каким он изображен в предыдущем тексте, переходящим «пропасти и горы» или переплывающим «реки и моря» может создать лишь комический эффект. К. И. Чуковский, в связи с этой особенностью некрасовского стиля, писал: «Чтобы сказать, что в груди какого-нибудь человека находится трон, нужно отвлечься от реального значения этих слов…»6. В этом смысле существенно сопоставление второй и третьей элегий. Может показаться, что в стилистико-семантическом отношении они построены сходным образом: обе реализуют одну и ту же традиционную метафору «жизнь — путь», обе широко используют утвержденные литературным обиходом фразеологизмы, и обе отнесены к одной и той же жизненно-биографической ситуации. Однако расположение их рядом не случайно. Оба текста совсем не тавтологически повторяют друг друга: в то время как вторая элегия построена так, что слова в ней соотносятся с определенной синтагматической структурой стиля и с вне текста лежащей биографией поэта, третья элегия дает каждому слову еще одну соотнесенность — зрительный образ обозначаемого им предмета.

Традиционные, сознательно банальные знаки метафоризма (типа: «На флаге надпись: слава!») поддерживают в читателе ощущение условности всей картины. Но нагнетание зримых деталей, полностью отсутствующих во второй элегии, меняет самую природу метафоризма, обнажая один из важнейших элементов некрасовского стиля — создание особым образом организованного зримого ряда, который составляет второй ряд структуры, пролегая между уровнями текста и реальности. В этом смысле ни один из поэтов XIX в. (пожалуй, исключая Фета) не подходил так близко к поэтике кино и образного монтажа, как Некрасов. В таких стихотворениях, как «Утро», монтаж зрительных образов, представленных в разнообразии ракурсов и планов, обнажен — стихотворение построено по законам сценария кинематографа. Но создание подобного стиля могло быть осуществлено лишь в произведениях типа «Последних элегий» с их сложной соотнесенностью разных типов текстовых построений и внетекстовых структур различной глубины.

Чисто кинематографическим является принцип чередования планов. Так, в «Утре» перед нами развертывается ряд картин, которые образуют некоторый монтажный ряд, причем сменяется не только содержание, но и величина плана: «Даль, сокрытая синим туманом» — общий, «Мокрые, сонные галки, что сидят на вершине стога» — крупный план; «Из крепости грянули пушки! Наводненье столице грозит» — общий, «Дворник вора колотит — попался!» — средний, «Кто-то умер: на красной подушке Первой степени Анна лежит» — крупный план и т. д. То, что между текстом и реальностью в поэзии Некрасова возникает еще один ряд, напоминающий монтаж кинематографических образов, доказывается характерным примером: в лирике Некрасова, как и в кинематографе, величина плана воспринимается как коррелят метафоры (или метонимии) в словесном ряду. Детали, поданные крупным планом, воспринимаются как особо значимые, символические или суггестивные, отнесенные не только к их непосредственному денотату (реальному предмету, обозначаемому этими словами). «Галки» или «орден на красной подушке» в словесном ряду не только не являются метафорами, но и, по принципу семантической организации, ничем не выделяются на общем фоне. Однако то, что вызываемые ими зрительные образы укрупнены (и, в силу контрастных чередований в ряду, это укрупнение заметно), придает им особую значимость, а то, что в зрительном ряду отдельные «кадры» обладают различной суггестивностью, создает дополнительные возможности для передачи значений.

«Последние элегии» с точки зрения структуры стиля — произведение экспериментальное. Создание «поэтического просторечия» не в результате простого отбрасывания отвергаемой традиции (в этом случае просторечие не могло бы стать эстетическим фактом), а путем включения ее как одного из элементов стиля и создания контрастных эффектов на основе соотношения прежде несовместимых структур — таков был путь Некрасова.

Такой путь был одновременно и путем всей последующей русской поэзии. Не уклонение от штампованных, традиционных, опошленных стилистических форм, а смелое их использование как контрастного фона, причем не только с целью насмешки или пародии. Для романтизма пошлое и поэтическое исключали друг друга. Некрасовский стиль раскрывал пошлость поэтических штампов, но не отбрасывал их после этого, обнаруживая поэтическое в пошлом. Именно эта сторона стиля Некрасова будет в дальнейшем существенна для Блока.

«Последние элегии» вызвали известную пародию Добролюбова («Презрев людей и мир и помолившись богу…»). Однако Добролюбов, хотя, пародируя, и обнажал самые основы стиля Некрасова (в частности, обилие поэтических штампов), конечно, имел в виду сюжет стихотворения. Его не удовлетворяла поэтизация усталости, мысль о безнадежности и бесцельности жизненной борьбы. Тем более интересно обнаружить воздействие структуры некрасовского стиля на поэтическую систему лирики Добролюбова.

Сошлемся лишь на один пример. Стихотворение «Пускай умру — печали мало…» воспринимается как непосредственное выражение горьких размышлений Добролюбова накануне смерти. Простота, непосредственность, «нелитературность» стихотворения в первую очередь бросаются в глаза читателю. Однако при ближайшем рассмотрении в стихотворении легко выделить два контрастных стилистических пласта: 1) фразеологизмы и штампы отчетливо литературного происхождения («ум больной», «холодный труп», «горячие слезы», «бескорыстные друзья», «могильная земля», «гробовая доска», «отрадно улыбнулся», «жадно желать»); характерно, что признак штампованности приписывается не только определенным лексемам и фразеологизмам, но и некоторым грамматико-синтаксическим структурам, так, например, сочетание «существительное — эпитет» в тексте Добролюбова может быть только штампом.

2) Обороты, воспринимавшиеся в эпоху Добролюбова как «антипоэтизмы» («печали мало», «разыграть шутку», «глупое усердье»). Сюда же следует отнести конкретно-вещественную лексику, нарочито очищенную от «знаковости» (принести цветы на гроб глупо, потому что это знак, а люди нуждаются — живые — в вещах, а мертвые — ни в чем). Ср. также «предмет любви» — фразеологизм, из области поэтизмов уже в пушкинскую эпоху перешедший в разряд «галантного стиля» мещанского круга (ср. в «Метели»: «Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик» — стилистическое совмещение точек зрения автора и героини: «прапорщик — предмет»). В добролюбовский текст «предмет любви» входит уже не как поэтизм, а как ироническая отсылка к разговорному языку определенного — не высокого — круга.

Различные соотношения этих стилистических пластов образуют ткань стихотворения. Так, например, строфа:

Боюсь, чтоб над холодным трупом

Не пролилось горячих слез,

Чтоб кто-нибудь в усердье глупом

На гроб цветов мне не принес —

содержит не только развитие некоторой мысли («боюсь, чтобы над моей могилой не было слез, чтобы кто-нибудь не принес цветов»), но и является соединением двух способов выражения мысли. С точки зрения общеязыкового содержания здесь соединены в одну цепочку две различные мысли (боязнь слез + боязнь цветов), способ их выражения не активизируется. Однако стоит сформулировать мысль более обще («боязнь ненужных мертвому знаков внимания»), как строфа разобьется на две параллельно-синонимические половины. Активизируется способ выражения мысли. В первых двух стихах обнажится не только нагнетание поэтической лексики, но и риторическая антитеза: «холодное тело — горячие слезы». Во второй части строфы нарочитая разговорность и аморфность выступают на этом фоне как структурно активный факт. Попутно следует отметить, что «в усердье глупом» — видимо, перефразировка «в надежде глупой» из «Последних элегий». Это интересно: то, что в тексте выполняет функцию «антилитературы», оказывается цитатой, но из другого типа источников. Влияние некрасовского принципа здесь очевидно.

Таким образом, анализ даже на одном лексико-семантическом уровне дает определенную характеристику стиля и позволяет наметить вехи традиционной преемственности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Эйхенбаум Б. Сквозь литературу: Сб. статей. Л., 1924. С. 246.

2 Тынянов Ю. Стиховые формы Некрасова // Летопись дома литераторов. Пг., 1921. № 4 (ср.: Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 399–411).

3 См.: Шимкевич К. Пушкин и Некрасов // Пушкин в мировой литературе. Л., 1926; Гиппиус В. В. Некрасов в истории русской поэзии XIX века // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л.. 1966; Чуковский К. Мастерство Некрасова. 4-е изд. М., 1962.

4 В свою очередь, «привычка милая» у Пушкина имеет отчетливо литературный и цитатный характер. А. Ахматова отметила что это — перевод выражения из «Адольфа» Констана (см.: Ахматова А. А. «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // Пушкин: Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 109). Сам Пушкин указал на иной источник. В «Метели» он вложил в уста Бурмина слова: «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно», — и заметил, что при этих словах Марья Гавриловна «вспомнила первое письмо St.-Preux», то есть «Новую Элоизу» Руссо. Л. Н. Штильман не нашел соответствующей цитаты в романе Руссо, но, обнаружив упоминание привычки и ее опасностей для влюбленных в XVIII письме романа Руссо, заключил: «Вероятнее всего, что у Пушкина мы имеем дело с реминисценцией из романа Констана и что цитированные строки из этого романа, в свою очередь, восходят к “Новой Элоизе”» (Штильман Л. Н. Проблемы литературных жанров и традиций в «Евгении Онегине» Пушкина // American Contributions to the Fourth International Congress of Slavists. Mouton’s-Gravenhage, 1958). Думается, что дело все же проще: Пушкин просто ошибся. Но как раз характер ошибки наиболее интересен: он забыл, что это цитата из «Адольфа», но не забыл, что это цитата. Действительно, здесь не так важен источник, как то, что текст выполняет функцию чужого — книжного — слова.

5 См.: Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.

6 Чуковский К. Мастерство Некрасова. 4-е изд. М., 1952. С. 225.

А. К. Толстой

| * * * Сидит под балдахином Китаец Цу-Кин-Цын И молвит мандаринам: «Я главный мандарин! Велел владыко края Мне ваш спросить совет: Зачем у нас в Китае Досель порядка нет?» Китайцы все присели, Задами потрясли, Гласят: «Затем доселе Порядка нет в земли, Что мы ведь очень млады, Нам тысяч пять лишь лет; Затем у нас нет складу, Затем порядку нет! Клянемся разным чаем, И желтым и простым, Мы много обещаем И много совершим!» «Мне ваши речи милы, — Ответил Цу-Кин-Цын, — Я убеждаюсь силой Столь явственных причин. Подумаешь: пять тысяч, Пять тысяч только лет». И приказал он высечь Немедля весь совет. 1869 |

Сатира А. К. Толстого, написанная в конце шестидесятых годов прошлого века, может быть прокомментирована несколькими способами. Прежде всего здесь следует указать на те возможности смыслового истолкования, которые таятся во внетекстовых сопоставлениях. Так, например, возможны соотнесения анализируемого текста с внетекстовой политической реальностью эпохи А. К. Толстого, а также соотнесения его с другими текстами:

1. Нехудожественными — здесь возможны различные аспекты исследования:

а. Сопоставления с историко-философскими идеями, распространенными, начиная с Белинского и Герцена, в русской публицистике, философии и исторической науке 1840–1860-х гг. Имеются в виду представления, согласно которым крепостное право и самодержавная бюрократия являют в русской государственной жизни «восточное» начало, начало неподвижности, противоположное идее прогресса. Можно было бы привлечь цитаты из Белинского и других публицистов о Китае, как стране, в которой стояние на месте заменило и историю, и общественную жизнь, стране, противоположной историческому динамизму Европы.

б. Сопоставления с исторической концепцией самого А. К. Толстого, сближавшего Киевскую Русь с рыцарской романской Европой, а в последующей русской истории усматривавшего черты «азиатчины» и «китаизма», нанесенные владычеством монголов.

в. Сближение А. К. Толстого со славянофильской мыслью в разных ее проявлениях и отталкивания от нее.

г. Многие аспекты историко-философской концепции А. К. Толстого удивительно близки к мыслям А. В. Сухово-Кобылина. Сопоставление текстов дало бы здесь ощутимые результаты.

д. Установление исторических корней концепций А. К. Толстого (здесь, в первую очередь, напрашивается тема «H. M. Карамзин и А. К. Толстой») и их последующей судьбы (А. К. Толстой и Вл. Соловьев, сатирическая традиция поэзии XX в. и др.).

2. Художественными:

а. Сопоставление текста с другими сатирическими произведениями А. К. Толстого.

б. Сопоставление с несатирическими произведениями А. К. Толстого, написанными приблизительно в то же время («Змей Тугарин», «Песня о Гаральде и Ярославне», «Три побоища» и др.).

в. Сопоставление текста с сатирической и исторической поэзией 1860-х гг. Все эти методы анализа можно назвать контекстными: произведение включается в различные контексты, сопоставления, противопоставления; построения инвариантных схем позволяют раскрыть специфику структуры данного текста.

Однако мы ставим перед собой значительно более узкую задачу, ограничиваясь анализом внутритекстовых связей. Мы будем рассматривать только те структурные отношения, которые могут быть выявлены анализом данного текста. Однако и эта задача еще очень широка. Сужая ее, мы ограничимся суперлексическими уровнями: теми поэтическими сверхзначениями, которые возникают в данном тексте на тех уровнях, для которых слово будет выступать в качестве элементарной единицы.

Сформулированная таким образом задача может быть иначе определена как анализ лексико-стилистического механизма сатиры. При этом следует подчеркнуть, что сатира создается здесь внутренней структурой данного текста и не определена, например, жанром, как это бывает в басне1.

Семантическая структура анализируемого текста построена на несоответствиях. Именно смысловые несоответствия становятся главным носителем значений, основным принципом художественно-смысловой конструкции. В интересующем нас стихотворении мы сталкиваемся с несколькими стилистическими и смысловыми конструкциями, совмещение которых в пределах одного произведения оказывается для читателя неожиданным.

Первый пласт значений может быть условно назван «китайским». Он сознательно ориентирован на «Китай» не как на некоторую географическую и историческую реальность, а имеет в виду комплекс определенных, подчеркнуто тривиальных представлений, являющихся сигналами средних литературных представлений о Китае, распространенных в эпоху А. К. Толстого. Однако, несмотря на всю условность характеристик, адрес читателю дан вполне определенный. Приведем список слов, которые могут быть связаны в тексте только с темой Китая:

балдахин

китаец (китайцы)

Китай

мандарин (мандарины)

чай

Если прибавить два описания «обычаев»: «все присели» и «задами потрясли» и имя собственное Цу-Кин-Цын, то список «китаизмов» окажется исчерпанным. На 95 слов стихотворения их приходится 8. Причем, как это очевидно из списка, все они принадлежат одновременно и к наиболее тривиальным, и к наиболее отмеченным признакам того условно-литературного мира, который А. К. Толстой стремится вызвать в сознании читателей. Интересные наблюдения можно сделать и над распределением этих слов в тексте.

| № строфы | количество лексических «китаизмов» |

| 1 2 3 4 5 6 7 | 5 1 1 — 1 1 — |

Приведенные данные с очевидностью убеждают, что «китайская» лексика призвана лишь дать тексту некоторый семантический ключ. В дальнейшем она сходит на нет. Все «китаизмы» представлены именами. Специфические «экзотизмы» поступков образуются на уровне фразеологии. Это сочетание «все присели, задами потрясли», рассчитанное на внесение в текст элемента кукольности2. Комическая условность клятвы «разным чаем» обнажается введением в формулу присяги указания на сортность, принятую в русской торговле тех лет.

Другой основной семантический пласт текста — ведущий к образам, идейным и культурным представлениям Древней Руси. «Древнеруссизмы» даны демонстративно, и их стилистическая активность рассчитана на чувство несовместимости этих пластов. «Древнеруссизмы» также распределены неравномерно: сгущены они во второй, третьей и четвертой строфах. При этом они также даны в наиболее прозрачных и тривиальных проявлениях. Это особенно заметно на фоне общей структуры «древнеруссизмов» в поэзии А. К. Толстого. В его исторических балладах встречаются такие задающие стилю окраску именно своей редкостью слова, как «дони», «дуб» (в значении «ладья»), «гуменцы» («Боривой»); «кут», «дром», «коты из аксамита», «бëрца», «обор», «крыжатый меч» («Сватовство») и др. При этом эффект их построен на том, что, будучи явно читателю неизвестными, они употреблены как общепонятные, без каких-либо пояснений или толкующих контекстов. Это вводит читателя в незнакомый ему мир и одновременно представляет этот мир как для себя обыденный. Но и в современной политической сатире (например, «Порой веселой мая… ») А. К. Толстой, используя архаизмы, нарочито выбирает наименее тривиальные.

В «Сидит под балдахином…» архаизмы сводятся к самым общеупотребительным в стилизованной поэзии славянизмам. Их всего три: «молвить», «гласить», «младой». К ним примыкает грамматический славянизм «в земли», архаизм «владыко» и просторечия, функционально выполняющие роль «русизмов»: «досель», «склад», «подумаешь». Основная «древнерусская» окраска придается выражением «досель порядка нет», которое представляет собой цитацию весьма известного отрывка из «Повести временных лет». В 1868 г. А. К. Толстой превратил его в рефрен «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Эпиграфом к тому же стихотворению он поставил: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет (Нестор. Летопись, стр. 8)».

Из сказанного можно сделать вывод, что ни «китаизмы», ни «руссизмы» сами по себе не выходят за пределы нарочитой тривиальности и, взятые в отдельности, не могут обладать значительной художественной активностью. Значимо их сочетание. Невозможность соединения этих семантических пластов в каком-либо предшествующем тексту структурном ожидании делает такое сочетание особенно насыщенным в смысловом отношении. Центром этого соединения несоединимого является собственное имя Цу-Кин-Цын, в котором скрещение пластов приобретает каламбурный характер.

Однако какую же идейно-художественную функцию выполняет это смешение стилистико-семантических пластов?

Для того чтобы текст воспринимался нами как «правильный» (например, был «правильным текстом на русском языке»), он должен удовлетворять некоторым нормам языкового употребления. Однако правильная в языковом отношении фраза типа «солнце восходит с запада» осознается как «неправильная» по содержанию, поскольку противоречит каждодневному опыту. Одной из форм осмысленности, позволяющей воспринимать текст как «правильный», является его логичность, соединение понятий в соответствии с нормами логики, житейского опыта, здравого смысла. Однако возможно такое построение текста, при котором поэт соединяет не наиболее, а наименее вероятные последовательности слов или групп слов. Вот примеры из того же А. К. Толстого:

а. Текст строится по законам бессмыслицы. Несмотря на соблюдение норм грамматико-синтаксического построения, семантически текст выглядит как неотмеченный: каждое слово представляет самостоятельный сегмент, на основании которого почти невозможно предсказать следующий. Наибольшей предсказуемостью здесь обладают рифмы. Не случайно текст приближается в шуточной имитации буриме — любительских стихотворений на заданные рифмы, в которых смысловые связи уступают место рифмованным созвучиям:

Угораздило кофейник

С вилкой в роще погулять.

Набрели на муравейник;

Вилка ну его пырять!

б. Текст делится на сегменты, равные синтагмам. Каждая из них внутри себя отмечена в логико-семантическом отношении, однако, соединение этих сегментов между собой демонстративно игнорирует правила логики:

Вонзил кинжал убийца нечестивый

В грудь Делярю.

Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:

«Благодарю».

Тут в левый бок ему кинжал ужасный

Злодей вогнал.

А Делярю сказал: «Какой прекрасный

У вас кинжал!»

Нарушение какой-либо связи представляет один из испытанных приемов ее моделирования. Напомним, что огромный шаг в теоретическом изучении языка сыграл анализ явлений афазии, а также давно отмеченный факт большой роли «перевертышей» и поэзии нонсенса в формировании логико-познавательных навыков у детей3.