СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ПО РУССКИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ 39 страница

– Верить ли глазам и слуху? Не страшный ли сон сей гроб, эти заплаканные лица, стоны и вопли? Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас! Тот, которого мы еще так недавно видели столь бодрым, столь юношески свежим и чистым, который так недавно на наших глазах, наподобие неутомимой пчелы, носил свой мед в общий улей государственного благоустройства, тот, который… этот самый обратился теперь в прах, в вещественный мираж. Неумолимая смерть наложила на него коснеющую руку в то время, когда он, несмотря на свой согбенный возраст, был еще полон расцвета сил и лучезарных надежд. Незаменимая потеря! Кто заменит нам его? Хороших чиновников у нас много, но Прокофий Осипыч был единственный. Он до глубины души был предан своему честному долгу, не щадил сил, не спал ночей, был бескорыстен, неподкупен… Как презирал он тех, кто старался в ущерб общим интересам подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его в измену своему долгу! Да, на наших глазах Прокофий Осипыч раздавал свое небольшое жалованье своим беднейшим товарищам, и вы сейчас сами слышали вопли вдов и сирот, живших его подаяниями. Преданный служебному долгу и добрым делам, он не знал радостей в жизни и даже отказал себе в счастии семейного бытия; вам известно, что до конца дней своих он был холост! А кто нам заменит его как товарища? Как сейчас вижу бритое, умиленное лицо, обращенное к нам с доброй улыбкой, как сейчас слышу его мягкий, нежно-дружеский голос. Мир праху твоему, Прокофий Осипыч! Покойся, честный, благородный труженик!

|

|

|

Запойкин продолжал, а слушатели стали шушукаться. Речь понравилась всем, выжала несколько слез, но многое показалось в ней странным. Во-первых, непонятно было, почему оратор называл покойника Прокофием Осиповичем, в то время как того звали Кириллом Ивановичем. Во-вторых, всем известно было, что покойный всю жизнь воевал со своей законной женой, а стало быть не мог называться холостым; в-третьих, у него была густая рыжая борода, отродясь он не брился, а потому непонятно, чего ради оратор назвал его лицо бритым. Слушатели недоумевали, переглядывались и пожимали плечами.

– Прокофий Осипыч! – продолжал оратор, вдохновенно глядя в могилу. – Твое лицо было некрасиво, даже безобразно, ты был угрюм и суров, но все мы знали, что под сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце!

Скоро слушатели стали замечать нечто странное и в самом ораторе. Он уставился в одну точку, беспокойно задвигался и стал сам пожимать плечами. Вдруг он умолк, разинул удивленно рот и обернулся к Поплавскому.

– Послушай, он жив! – сказал он, глядя с ужасом.

– Кто жив!

|

|

|

– Да Прокофий Осипыч! Вон он стоит около памятника!

– Он и не умирал! Умер Кирилл Иваныч!

– Да ведь ты же сам сказал, что у вас секретарь помер!

– Кирилл Иваныч и был секретарь. Ты, чудак, перепутал! Прокофий Осипыч, это верно, был у нас прежде секретарем, но его два года назад во второе отделение перевели столоначальником.

– А, чёрт вас разберет!

– Что же остановился? Продолжай, неловко!

Запойкин обернулся к могиле и с прежним красноречием продолжал прерванную речь. У памятника, действительно, стоял Прокофий Осипыч, старый чиновник с бритой физиономией. Он глядел на оратора и сердито хмурился.

– И как это тебя угораздило! – смеялись чиновники, когда вместе с Запойкиным возвращались с похорон. – Живого человека похоронил.

– Нехорошо-с, молодой человек! – ворчал Прокофий Осипыч. – Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она – одна насмешка-с! Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет! Ведь про живого человека это можно говорить только в насмешку-с. И никто вас, сударь, не просил распространяться про мое лицо. Некрасив, безобразен, так тому и быть, но зачем всенародно мою физиономию на вид выставлять? Обидно-с!

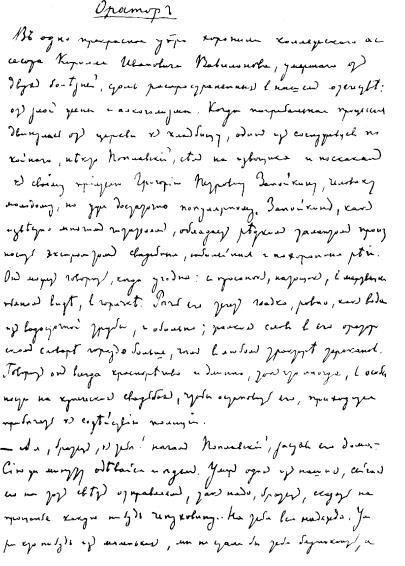

«ОРАТОР». Первая страница автографа.

|

|

|

Беда*

С Николаем Максимычем Путохиным приключилась беда, от которой широким и беспечным российским натурам так же не следует зарекаться, как от тюрьмы и сумы: он невзначай напился пьян и в пьяном образе, забыв про семью и службу, ровно пять дней и ночей шатался по злачным местам. От этих беспутно проведенных пяти суток в его памяти уцелел один только похожий на кашу сумбур из пьяных рож, цветных юбок, бутылок, дрыгающих ног. Он напрягал свою память, и для него ясно было только, как вечером, когда зажигали фонари, он забежал на минутку к своему приятелю поговорить о деле, как приятель предложил выпить пива… Путохин выпил стакан, другой, третий… После шести бутылок приятели отправились к какому-то Павлу Семеновичу; этот последний угостил копченым сигом и мадерой. Когда мадера была выпита, послали за коньяком. Дальше больше – и дальнейшие события заволакиваются туманом, сквозь который Путохин видел что-то похожее на сон: лиловое лицо какой-то шведки, выкрикивавшей фразу: «Мужчина, угостите портером!», длинную танцевальную залу с невысокими потолками, полную дыма и лакейских рож, себя самого, закладывающего большие пальцы рук в жилетные карманы и откалывающего ногами чёрт знает что… Далее он видел, как во сне, небольшую комнатку, стены которой увешаны лубочными картинами и женскими платьями… Припоминал он запах разлитого портера, цветочного одеколона и глицеринового мыла… Несколько яснее выделялась из сумбурной каши картина пробуждения, тяжелого, скверного, когда даже солнечный свет кажется отвратительным…

|

|

|

Он помнил, как, не найдя у себя в кармане часов и медальонов, в чужом галстухе, с пьяной тяжелой головой он поторопился на службу. Красный от стыда, дрожа от хмельной лихорадки, стоял он перед начальством, а начальство, не глядя на него, говорило равнодушным голосом:

– Не трудитесь оправдываться… Я даже не понимаю, зачем вы побеспокоились пожаловать!.. Что вы у нас больше не служите, это уже решено-с… Нам не нужны такие служащие, и вы, как толковый человек, поймете это… да-с!

Этот равнодушный тон, острые, прищуренные глаза начальства и деликатное молчание товарищей резко выделялись из сумбура и уже не походили на сон…

– Мерзко! Подло! – бормотал Путохин, возвращаясь домой после объяснения с начальством. – И осрамился и место потерял… Подло, гадко!

Отвратительное чувство перегара наполняло его всего, начиная со рта и кончая ногами, которые еле ступали… Ощущение «ночевавшего во рту эскадрона» томило всё его тело и даже душу. Ему было и стыдно, и страшно, и тошно.

– Хоть застрелиться в пору! – бормотал он. – И стыдно и злоба душит. Не могу идти!

– Да, плохая история! – соглашался сопровождавший его сослуживец Федор Елисеич. – Всё бы ничего, но вот что скверно: место потерял! Это хуже всего, брат… Именно стреляться в пору…

– Боже мой, а голова… голова! – бормотал Путохин, морщась от боли. – Трещит, точно лопаться хочет. Нет, как хочешь, а я зайду в трактир опохмелиться… Зайдем!

Приятели зашли в трактир…

– И как это я напился, не понимаю! – ужасался Путохин после второй рюмки. – Года два в рот ни капли не брал, зарок жене дал перед образом… смеялся над пьяницами, и вдруг – всё к чёрту! Ни места, ни покоя! Ужасно!

Он покрутил головой и продолжал:

– Иду домой, точно на смертную казнь… Не жалко мне ни часов, ни денег, ни места… Я готов мириться со всеми этими потерями, с этой головной болью, с нотацией начальства… но одно меня тревожит: как я с женой встречусь? Что я скажу ей? Пять ночей дома не ночевал, всё пропил и отставку получил… Что я могу сказать ей?

– Ничего, побранится и перестанет!..

– Я должен показаться ей теперь отвратительным, жалким… Она не выносит пьяных людей, и, по ее мнению, всякий кутящий подл… И она права… Разве не подло пропивать кусок хлеба, прокучивать место, как я это сделал?

Путохин выпил рюмку, закусил соленой белужиной и задумался.

– Завтра, значит, придется шагать в ссудную кассу… – сказал он после некоторого молчания. – Места скоро не найдешь, стало быть, голодуха препожалует к нам во всем своем величии… А женщины, братец ты мой, всё могут простить тебе – и пьяную рожу, и измену, и побои, и старость, но не простят они тебе бедности. В их глазах бедность хуже всякого порока. Раз моя Маша привыкла ежедневно обедать, то хоть украдь, а подавай ей обед. «Без обеда, скажет, нельзя; не так мне есть хочется, как от прислуги совестно». Да, брат… Я этих баб прекрасно изучил… Пятидневное беспутство простится мне, но голодуха не прощается.

– Да, головомойка будет важная… – вздохнул Федор Елисеич.

– Она рассуждать не будет… Ей нет дела до того, что я сознаю свою вину, что я глубоко несчастлив… Какое ей дело? Женщинам нет до этого дела, особливо если они заинтересованы… Человек страдает, задыхается от стыда, рад пулю пустить себе в лоб, но он виноват, он согрешил, и его бичевать нужно… И хоть бы она хорошо выбранилась или побила, но нет, она встретит тебя равнодушно, молча, неделю целую будет казнить тебя презрительным молчанием, язвить, донимать жалкими словами… Можешь себе представить эту инквизицию.

– А ты прощения попроси! – посоветовал сослуживец.

– Напрасный труд… На то она и добродетельна, чтоб не прощать грешных.

Идя из трактира домой, Николай Максимыч придумывал фразы, какими он ответит жене. Он воображал себе бледное, негодующее лицо, заплаканные глаза, поток язвительных фраз, и его душу наполняло малодушное чувство страха, знакомое школьникам.

«Э, плевать! – решил он, дернув у своей двери за звонок. – Что будет, то будет! Коли невыносимо станет, уйду. Выскажу ей всё и уйду куда глаза глядят».

Когда он вошел к себе, жена Маша стояла в передней и вопросительно глядела на него.

«Пусть она начинает», – подумал он, взглянув на ее бледное лицо и нерешительно снимая калоши.

Но она не начинала… Он вошел в гостиную, потом в столовую, а она всё молчала и глядела вопросительно.

«Пущу себе пулю в лоб! – решил он, сгорая со стыда. – Не могу дольше терпеть! Сил нет!»

Минут пять ходил он из угла в угол, не решаясь заговорить, потом быстро подошел к столу и написал карандашом на газетном листе: «Кутил и получил отставку». Жена прочла, взяла карандаш и написала: «Не нужно падать духом». Он прочел и быстро вышел… к себе в кабинет.

Немного погодя жена сидела возле него и утешала:

– Перемелется, мука будет, – говорила она. – будь мужчиной и не кисни… Бог даст, перетерпим эту Беду и найдем место получше.

Он слушал, не верил своим ушам и, не зная, что отвечать, как ребенок, заливался счастливым смехом. Жена покормила его, дала опохмелиться и уложила в постель.

На другой день он, бодрый и веселый, искал уже место, а через неделю нашел его… Пережитая им беда многое изменила в нем. Когда он видит пьяных, то уже не смеется и не осуждает, как прежде. Он любит подавать милостыню пьяным нищим и часто говорит:

– Порок не в том, что мы пьянствуем, а в том, что не поднимаем пьяных.

Может быть, он и прав.

Заказ*

Помня обещание, данное редактору одного из еженедельных изданий – написать святочный рассказ «пострашнее и поэффектнее», Павел Сергеич сел за свой письменный стол и в раздумье поднял глаза к потолку. В его голове бродило несколько подходящих тем. Потерев себе лоб и подумав, он остановился на одной из них, а именно на теме об убийстве, имевшем место лет десять тому назад в городе, где он родился и учился. Обмокнув перо, он вздохнул и начал писать.

Рядом с кабинетом, в гостиной, сидели гости: две дамы и студент. Жена Павла Сергеича, Софья Васильевна, громко перелистывала ноты и брала беспорядочно аккорды.

– Господа, кто же будет аккомпанировать? – говорила она плачущим голосом. – Надя, идите хоть вы аккомпанируйте!

– Ах, милая, я уж три месяца за рояль не садилась.

– Боже, какие ломаки! Ну, так я не стану петь! Стыдитесь, аккомпанемент самый легкий!

После долгого спора дамы уселись за рояль: одна ударила по клавишам, другая запела романс «Не говори, что молодость сгубила»*. Павел Сергеич поморщился и положил перо. Послушав немного, он еще больше поморщился, вскочил и побежал к двери.

– Софи, ты не так поешь! – закричал он. – Ты слишком высоко взяла, а вы, Надежда Петровна, спешите, точно вас по пальцам бьют. Нужно так: трам-трам… та… та…

Павел Сергеич замахал руками и затопал ногой, показывая, как нужно петь и играть. Минут через пять он, подпевая жене, вернулся к себе в кабинет и продолжал писать:

«Ушаков и Винкель были молоды, почти одних лет, и оба служили в одной и той же канцелярии. Ушаков был женоподобен, нежен, нервен и робок, Винкель же, в противоположность своему другу, пользовался репутацией человека грубого, животного, разнузданного и неутомимого в удовлетворении своих страстей. Это был такой редкий и исключительный эгоист, что я охотно верю тем людям, которые считали его психически ненормальным. Ушаков и Винкель были дружны. Что могло связать эти два противоположных характера, я решительно не понимаю. Общее у них было только одно – богатство. Ушаков был единственным сыном у богатой матери, Винкель же считался наследником своей тетки-генеральши, любившей его, как родного сына. В человеческих отношениях деньги служат прекрасным связующим началом. Возможность сорить деньгами направо и налево, покупать самых красивых женщин, щеголять, летать на тройках, возбуждать всеобщую зависть, быть может, и была тем цементом, который связал двух глупых мальчиков.

Дружба Ушакова и Винкеля продолжалась недолго. Они обратились в непримиримых врагов, когда оба одновременно влюбились в модистку Касаткину, в ничтожную, но очень пикантную женщину, славившуюся своими роскошными волосами. Она охотно отдалась за деньги обоим приятелям. Пикантная женщина была достаточно развращена и практична, чтобы суметь возбудить в обоих мальчиках ревность, а ничто так не обогащает женщин, как ревность любовников. Робкий и застенчивый Ушаков скрепя сердце терпел соперника, животный же и развратный Винкель, как и следовало ожидать, дал полную волю своему чувству».

– Павел Сергеич! – закричали в гостиной. – Подите сюда!

Павел Сергеич вскочил и побежал к дамам.

– Пой с Мишелем дуэт! – сказала жена. – Ты пой первого, а он споет второго.

– Ладно! Давайте тон!

Павел Сергеич взмахнул пером, на котором еще блестели чернила, топнул ногой и, сделав страдальческое лицо, запел со студентом «Ночи безумные»*.

– Браво! – захохотал он, кончив петь и хватая студента за талию. – Какие мы с вами молодцы! Еще бы что-нибудь спеть, да чёрт его подери, писать нужно!

– Да вы бросьте! Охота вам!

– Ни-ни-ни… Обещал! И не искушайте! Сегодня же рассказ должен быть готов!

Павел Сергеич замахал руками, побежал к себе и продолжал писать:

«Однажды, часов в 10 вечера, когда Ушаков дежурил в канцелярии, Винкель пробрался в дежурную комнату, подкрался сзади к своему сопернику и небольшим топором ударил его по голове. Как он в момент убийства был животен и исступлен, видно из того, что врачи-эксперты нашли на голове Ушакова одиннадцать ран. Преступник не рассуждал ни во время, ни после убийства. Покончив с соперником, он, обрызганный кровью, не выпуская из рук топора, полез для чего-то на чердак, оттуда через слуховое окно пробрался на крышу, и канцелярские сторожа долго слышали, как кто-то шагал и карабкался по железной крыше. С казенного здания Винкель спустился по водосточной трубе на крышу соседнего дома, с этого дома перелез он на другой и таким образом блуждал по крышам до тех пор, пока его не задержали.

Убитого Ушакова хоронил весь город с музыкой и венками. Общественное мнение было возбуждено против убийцы до такой степени, что народ толпами ходил к тюрьме, чтобы поглядеть на стены, за которыми томился Винкель, и уже через два-три дня после похорон на могиле убитого стоял крест с мстительною надписью: „Погиб от руки убийцы“. Но ни на кого так не подействовала смерть Ушакова, как на его мать. Несчастная старуха, узнав о смерти своего единственного сына, едва не сошла с ума…»

Павел Сергеич написал еще одну страничку, выкурил подряд две папиросы, повалялся на кушетке, потом опять сел за стол и продолжал:

«Старуха Ушакова была введена в залу суда под руки и давала показания, сидя в кресле. Показания ее состояли в том, что она затряслась всем телом, обернулась к подсудимому и, грозя на него кулаками, закричала:

– Это ты убил моего сына! Ты!

– Я и не отказываюсь… – угрюмо проворчал Винкель.

– Ты и не смеешь отказываться! – продолжала старуха, не слушая председателя. – Ты убил!

Тетка Винкеля, старая генеральша, отупевшая от горя, перед тем, как давать показания, минуты три бессмысленно глядела на своего племянника и потом спросила тоном, заставившим вздрогнуть весь суд:

– Николай, что ты сделал?

Больше она не могла говорить. Появление обеих старух произвело на публику гнетущее впечатление. Рассказывают, что, встретясь в коридоре суда, они устроили друг другу сцену, возмутившую до слез даже судейских курьеров. Старуха Ушакова, ожесточенная горем, набросилась на генеральшу и осыпала ее ругательствами. Она говорила ты , упрекала, бранилась, грозила богом и проч. Тетка Винкеля сначала слушала ее молча, с покорным смирением, и только говорила:

– Будьте милосердны! Он и я и так уж наказаны!

Потом же не выдержала и на брань стала отвечать бранью.

– Не будь у вас сына, – кричала она, – мой Коля не сидел бы теперь здесь! Ваш сын погубил его! – и т. д.

Старух едва розняли… Вердиктом присяжных Винкель был приговорен в каторжные работы на десять лет».

– У Никонова прекрасный бас! – услышал Павел Сергеич голос своей жены. – Прекрасный, густой, сочный бас… Я не понимаю, милая, отчего он не идет в оперу?

Павел Сергеич сделал большие глаза и вскочил…

– Ты говоришь, у Никонова хороший бас? – спросил он, выглядывая в гостиную. – У Никонова хо-ро-ший бас?

– Да, у Никонова.

– Ну, матушка, значит, ты ничего не понимаешь… – развел руками Павел Сергеич. – Твой Никонов – корова! Ревет, хрипит, точно из него кишки тянут, а голос вибрирует и дрожит, как пробка в пустой бутылке! Не выношу! Слуху у твоего Никонова столько же, сколько у этого дивана!

– Никонов певец! – возмущался он, возвращаясь через пять минут к столу и садясь писать. – Боже мой, что за вкусы! Этому Никонову в уличные певцы идти, а не в оперу!

Продолжая возмущаться, он сердито умокнул перо и стал писать:

«Генеральша Винкель поехала в Петербург хлопотать, чтобы ее племянника не вывозили к позорному столбу. Пока она ездила, Винкель ухитрился бежать из тюрьмы».

– Какая чудная погода! – вздохнул в гостиной студент.

«Его нашли, – продолжал Павел Сергеич, – на вокзале под товарным вагоном, откуда его вытащили с большим трудом. Человеку, очевидно, хотелось еще жить… Несчастный скалил зубы на конвойных и, когда его вели в тюрьму, горько плакал».

– Теперь за городом хорошо! – сказала Софья Васильевна. – Павел, да брось там писать, ей-богу!

Павел Сергеич нервно почесал затылок и продолжал:

«Ходатайство тетки не увенчалось успехом… Винкель перед отъездом из родного города должен был неминуемо пережить позорный столб, но гордая тетка настояла на своем: накануне гражданской казни Винкель отравился. Его похоронили за кладбищем, в том месте, где хоронили самоубийц»…

Павел Сергеич поглядел в окно на звездное небо, крякнул и пошел в гостиную.

– Да, хорошо бы теперь катнуть за город! – сказал он, опускаясь в кресло. – Погода – антик!

– Ну что ж? И поедем! – всполошилась жена. – Поедемте, господа!

– Э, да кой чёрт! Мне рассказ оканчивать нужно! Едва половину написал… А хорошо бы оно позвать парочку троек… ямщиков сейчас к чёрту, сесть на козлы, и – ай, жги говори!* Ах, чёрт меня подери, залетные! Только сначала нужно дома малость за галстух перепустить.

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 156; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!